Георгий Эфрон - Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов

- Название:Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097264-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Эфрон - Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов краткое содержание

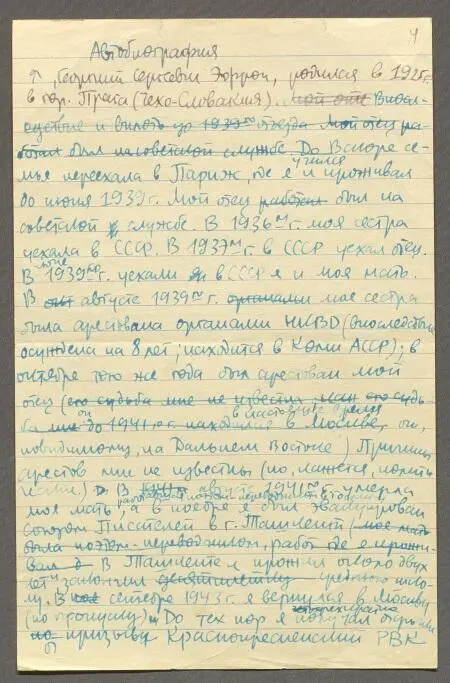

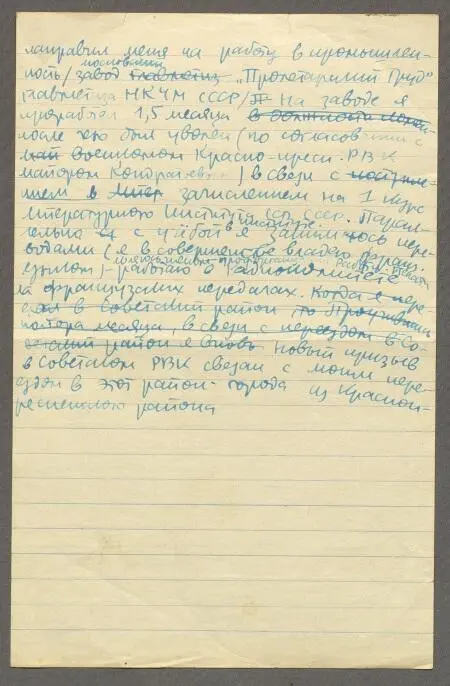

Дневники его являются продолжением опубликованных в издании «Неизвестность будущего», которые охватывали последний год жизни Марины Цветаевой. Теперь юноше предстоит одинокий путь и одинокая борьба за жизнь. Попав в эвакуацию в Ташкент, он возобновляет учебу в школе, налаживает эпистолярную связь с сестрой Ариадной, находящейся в лагере, завязывает новые знакомства. Всеми силами он стремится в Москву и осенью 1943 г. добирается до нее, поступает учиться в Литературный институт, но в середине первого курса его призывают в армию. И об этом последнем военном отрезке короткой жизни Георгия Эфрона мы узнаем из его писем к тетке, Е.Я. Эфрон.

Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

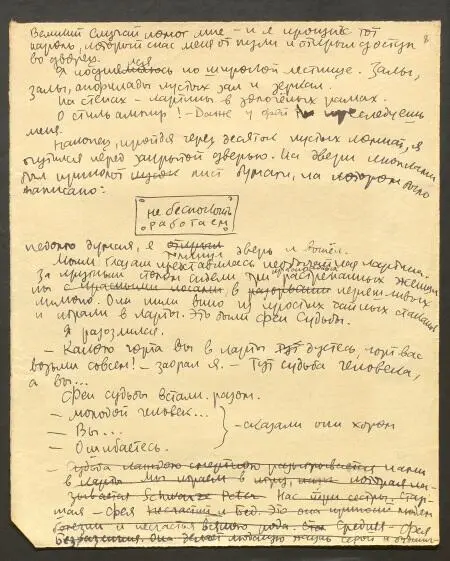

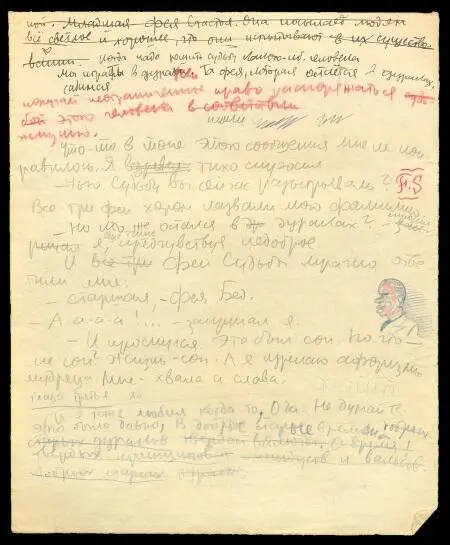

«Я тихо спросил:

– Чью судьбу вы сейчас разыгрываете?

Все три феи хором ответили:

– Вашу.

– Но кто же остался в дураках? – спросил я еще тише, предчувствуя недоброе.

И Феи Судьбы мрачно ответили мне:

– Старшая – Фея Бед».

Рассказы «В полдень (à la manière de Хемингуэй), «Однажды осенью» и «Из записок парижанина», возможно, связаны с заданиями преподавателей Литинститута. Анатолий Мошковский, учившийся вместе с Г. Эфроном, вспоминает, что Корнелий Зелинский, критик и литературовед, сыгравший трагическую роль в судьбе последнего сборника стихов, подготовленного Цветаевой, давал студентам задания на стилистическую имитацию. «В первом семестре нам читал что-то вроде курса “Введение в творчество” бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский – пожилой, носатый, лощеный, одетый с иголочки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом и даже как-то театрально, по-актерски, разъяснял нам, как несмышленышам, что писателю необходимо быть эрудированным, собранным, упорно овладевать техникой письма, учиться нетривиально думать. <���…> Он давал нам домашние задания. Как-то велел написать шесть-семь страниц в подражание Бальзаку, потом – Чехову. Затем задал описать какой-нибудь парк или сквер» [6] Мошковский А. Георгий, сын Цветаевой // Октябрь. 1999. № 3. С. 130–135.

.

Фрагмент рассказа «Однажды осенью», начинающийся с описания парка в Медоне, вполне мог быть сдан в качестве такого задания. Этот же рассказ упоминает Г. Эфрон в письме к Л.А. Озерову в апреле 1944 года из Алабина, где он проходил подготовку перед отправкой на фронт и где, как можно догадаться из писем к родным, жизнь его была почти невыносимой: «Меня очень тронуло, что Вы мне написали; я совсем не избалован письмами; и я помню еще, как Вы мне сказали после прочтения мною “Однажды осенью”: “надо верить”; это было правильно сказано и сразу же обнаружило мне Вашу чуткость» (См. с. 407). И действительно, главный вопрос, который ставится в этом рассказе, предмет диалога его героев, вопрос, который остается открытым, – именно в том, есть ли у жизни хоть какой-то смысл…

Прозаические наброски Г. Эфрона, как и его стихи, неприкрыто автобиографичны. Временами голос повествователя в них очень напоминает фрагменты из его писем. Так в рассказе, озаглавленном «Из записок парижанина» он, сетуя на недостаточность своей дружбы с Полем Лефором, говорит: «Дружба представляется мне истинной лишь тогда, когда каждый из партнеров готов для другого жертвовать очень многим, очень многим поступиться. А ни я, ни Поль не способны на такое самопожертвование. Да и к чему оно? Это не в духе Парижа. Глубина чувств, пожалуй, удел провинции».

А вот цитата из письма к сестре, написанного примерно полугодом раньше: «…я жертвовать, никого не можешь активно любить, никому не можешь активно помогать» (3. 04. 43).

совсем один; не для кого ничем жертвовать, никого не можешь активно любить, никому не можешь активно помогать» (3. 04. 43).

С А.С. Эфрон он обсуждает и писательскую стезю: каким нужно быть человеком, как относиться к миру: «…ты пишешь, что писателю, плюс к уму, необходимы страстность и “спонтанность”. Это – неверно. Что, по-твоему, страстны А. Жид, Валери, Монтерлан, Хаксли, С. Льюис, Ж. Ромэн? “Спонтанны” они? А Флобер, наконец? – А ведь все это – большие писатели. Жизненный опыт, – да, пожалуй, он необходим; но ни страстность, ни “спонтанность” (sic!) не являются необходимыми качествами писателя. <���…> ты пишешь: “Писатель в первую очередь пишет, пишет, т. к. не может не писать. А потом читает, сравнивает, анализирует”. Почему не допускать у писателя большей доли “сознательного отношения” к труду, почему представлять себе писателя, обязательно облаченного в тогу вдохновения и страдающего непременной болезнью графоманов: чернильно-словесным недержанием?» (15. 04. 1943)

Обнаруживаются в письмах и приправленные сарказмом надежды на будущий интерес литературоведов: «Торопливо семенит какой-то совсем маленький чеховский интеллигентик в пенснэ; он судорожно сжимает в руке “Вестник Древней истории” и уж конечно интересуется он только древними дрязгами и ест как попало и что попало <���…> в голове у него все те обыкновенные люди, которых отдаленность от нашей современности возвела в ранг Очень Интересных и Загадочных. Так и нас когда-нибудь будут изучать с охами и ахами» (3. 04.1943). Постараемся обойтись без «ахов», но все же, существенно, что мы можем теперь услышать все регистры его голоса.

Трудно не обратить внимания на тревожный отзыв Марины Цветаевой о сыне из письма к Н. Гайдукевич: «Физическая энергия – и головная. (Силен и умен.) А – душа?? Где? Когда?» (14.08.1935). Судя по дневниковым записям, она не скрывала своего мнения и от него самого: «Мать часто говорит, что я совершенно бездушен, что у меня нет сердца и т. п.» (20.01.1941); «Вчера спорил с матерью; она говорит, что одинок я потому, что это зависит от самого моего характера (насмешливость, холодность и т. п.). Как она меня не знает!» (28.05.1941)

Нынешняя книга дает читателю возможность попытаться самому понять человека, в которого Цветаева столько вложила и который был для нее так важен.

Алина Попова

Дневники

31 августа 1941 – 25 августа 1943

Подготовка текста Е.Б. Коркиной и В.К. Лосской

Перевод с французского В.К. Лосской

Дневник № 10

(продолжение)

31/VIII-41–5/IX-41

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: