Борис Фрезинский - Скрещенья судеб, или два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич)

- Название:Скрещенья судеб, или два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Athenaeum — Феникс

- Год:2001

- Город:Париж — Санкт-Петербург

- ISBN:5-85042-077-0, 5-85042-078-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Фрезинский - Скрещенья судеб, или два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич) краткое содержание

Скрещенья судеб, или два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11 ноября:

«Вчера Илья читал свой реферат: Последний трилистник (Гумилев, Кузмин и Черубина де Габриак [37] Псевдоним Елизаветы Ивановны Дмитриевой (Васильевой; 1887–1928), под которым ее стихи были опубликованы в журнале «Аполлон» в 1909 году.

). Народу было очень мало. Человек 20 и то все свои: Шлепяновы [38] Семья приятеля И.Л.Эренбурга, врача, практиковавшего в Париже; возможно, родившийся в Киеве художник мейерхольдовского театра И.Ю.Шлепянов (1900–1951) был их родственником.

, Тугендхольд [39] Яков Александрович Тугендхольд (1882–1928) — искусствовед, в 1905–1913 годах жил в Париже.

, Илюшины знакомые и мои. Но можно только пожалеть тех, кто не пришел. Илья прочел нам даже не реферат, а художественное произведение, красивое, яркое, не уступающее его лучшим стихотворениям. Когда слышишь такие красивые вещи — прощаешь ему его „сжигание кораблей“ [40] Имеется в виду отход И.Г.Эренбурга от социал-демократического движения; об этом им было заявлено даже в стихах: «Я ушел от ваших ярких, дерзких песен, / От мятежно к небу поднятых знамен…» (1910).

и преувеличение. Если ему это нужно было для того, чтобы развернуться — пусть. Не жалко».

14 декабря:

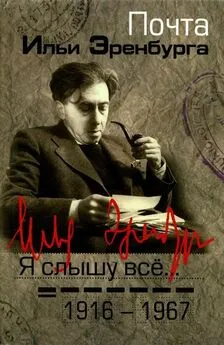

«Илья все дальше уходит в своих взглядах. Вероятно, не малую роль играет стремление к парадоксальности, чтобы epater и слушателя и самого себя, найдет какую-нибудь глупость и сам радуется, что дико звучит. В этом отношении логика гонит его все дальше. Теперь он уже ценит искусство, потому что это религия. Спорить с с<���оциал>-д<���емократами>, которые для нас воплощение земного прогресса и разума, для него невозможно (хотя он постоянно спорит и ругает их), потому что религия и искусство вне жизни, выше ее. Поэты и вообще дух совершенно отделен от земли и не связан ни со своей бренной оболочкой тела, ни условиями среды, времени, пространства. Он прямо говорит, что ведь верующему нельзя спорить с атеистом и позитивистом, тот хочет знать, а этот верит. Он тоже верит, и все остальное ерунда и потому все земные аргументы не действительны, т. к. они на другом языке говорят. Ох, раздражает меня этот свихнувшийся выродок, который воображает витать на небе и отказывается видеть, что сидит в помойной яме. Он постригся теперь. Но отпустил бороду, которая торчит у него, как и голова. Вот его портрет теперь <���см. иллюстрации. — БФ >».

Это — несомненная ссора, причем как идеологическая, так и человеческая (столкнулись и взгляды, и характеры), однако кузены при этом не расстались: продолжалась работа над кабаре («Дней через 10 открывается наше кабарэ», — писал И.Л.Эренбург в тот же день сестре); косвенное подтверждение тому есть и в записках М.А.Волошина, который вспоминает, как осенью 1911 года пришел к И.Г.Эренбургу в Париже «на Rue Campagne-Premiere, 8, в этот хорошо знакомый дом, теперь превращенный в гараж, — он там занимал мастерскую. Меня встретили 2 дамы. Одна была Катя (Екатерина Оттовна [41] Екатерина Оттовна Шмидт (по второму мужу Сорокина; 1889–1977) — первая жена И.Г.Эренбурга и мать его дочери Ирины, оставила его в 1913 г. в Париже.

) — его жена, другая — Мария Михайловна — в то время жена его кузена, Ильи Лазаревича…» [42] Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 353. Комментируя этот текст, В.П.Купченко пишет, что речь идет, возможно, о М.М.Шкапской. Однако М.М.Шкапская прибыла в Париж в 1913 г., причем в сопровождении двух мужчин — И.Басса и своего мужа Г.О.Шкапского. С другой стороны, в письме И.Л.Эренбурга родителям с Украины в 1920 г. он упоминает имя, по-видимому, своей оставленной в Европе жены — Вера, что, разумеется, не мешает его спутнице 1911 года быть Марией Михайловной.

Гелиос

Следующий период близкого общения двух Эренбургов, который оставил печатный след — 1913 год и снова Париж; этот след связан целиком с журналом «Гелиос» [43] См. прим.5.

. История этого журнала вкратце такова. В 1913 году группа русских живописцев и скульпторов, к которой примкнули также жившие в Париже русские поэты и прозаики, организовала «Русскую Академию». Располагалась она в знаменитом «La Ruche» («Улей») — поныне существующем доме художников на Монпарнасе. Поэтесса Елизавета Полонская вспоминала: «Этот дом специально был построен для художников — там можно было снимать и маленькие комнатенки для жилья, и комнаты-мастерские, напоминающие соты. Кухня была общая — на весь этаж. Была и большая общая мастерская-ателье: просторный двухсветный зал, заставленный мольбертами и станками. Посредине его помещался помост для натурщиков, отгороженный веревками, и ящик с мокрой глиной, а вдоль стен стояли начатые холсты и скульптуры, покрытые тряпками, скрывавшими их от нескромных глаз. Мастерская была вольная, на паях. Доступ в нее имели все желающие писать красками или ваять, независимо от принадлежности к тому или иному направлению… Эту мастерскую прозвали Русской Академией, но кроме русских и поляков в ней работали и другие художники: южноамериканцы, негры; было и несколько французов» [44] Полонская Е. Русская Академия // Нева. 1987. № 4. С. 195–197.

. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспоминает не Академию, а существовавший при ней литературный кружок: «В Париже существовал эмигрантский литературный кружок; людей, ставших знаменитыми, в нем не было; помню поэтов М.Герасимова (потом он был в группе „Кузница“), Оскара Лещинского <���…>; среди прозаиков были А.И.Окулов <���…>, П.Ширяев, С.Шимкевич. Иногда на собрания кружка приходил А.В.Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цадкин, художники Штеренберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова» [45] Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т.1. М., 1990. С. 110–111.

. Участница кружка Елизавета Полонская (тогда — Мовшенсон) добавляет к этим именам еще поэтов В.Инбер, М.Шкапскую и М.Талова, прозаиков Н.Ангарского и В.Финка, живописца Н.Альтмана, скульпторов И.Жукова, Эрьзю и Старкова [46] Полонская Е. Русская Академия // Нева. Указ. изд. С. 196.

. Идея издавать литературно-художественный журнал, посвященный современному искусству, возникла в Академии осенью 1913 года. Назвали журнал по имени бога Солнца в греческой мифологии — «Гелиос». В состав «коллегии» журнала вошли скульптор Л.Гальперин [47] Лев Соломонович Гальперин (1886–1938) — художник и скульптор, с началом Первой мировой войны перебрался в Египет, после революции вернулся в Россию; в Ленинграде занимался живописью и книжной графикой, в пору массовых репрессий был арестован и расстрелян.

, поэт и художник О.Лещинский [48] Его сборник стихов «Серебряный пепел» вышел в издательстве «Гелиос» в 1914 г.; в нем есть стихотворение, посвященное И.Г.Эренбургу («Когда я выхожу на Montparnasse…»).

, художник и искусствовед П.Чичканов [49] Автор монографии о швейцарском художнике-символисте Фердинанде Ходлере, выпущенной издательством «Гелиос» в Париже в 1914 г.

. Они ведали изданием журнала и его художественной частью; литературная была поручена И.Г.Эренбургу, хотя формально он в коллегию не входил (характерно, что, вспоминая журнал полвека спустя, Эренбург написал: «Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал „Гелиос“. Мы быстро погорели» [50] Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Указ. изд. Т.1. С. 112.

). Судя по нескольким сохранившимся воспоминаниям, главной художественной фигурой журнала действительно был О.Лещинский, а стихами в нем ведал всецело И.Г.Эренбург (художественную прозу журнал не печатал).

Интервал:

Закладка: