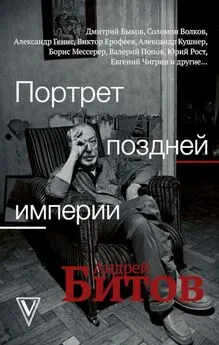

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Название:Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119370-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов краткое содержание

О том, что же такое была «эпоха Битова» и что за величина сам писатель, ставший классиком русской литературы, рассказывают в этой книге прозаики, поэты, журналисты, кинорежиссеры, актеры театра и кино. Среди них Дмитрий Быков, Соломон Волков, Александр Генис, Александр Кушнер, Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Юрий Беляев и многие другие.

Предисловие В. Попова

Портрет поздней империи. Андрей Битов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Уже не по цензурным причинам?

— Страна вышла на одичание через рынок. Были уже технологии, которые мне как старому человеку не нравятся. Надо пиариться, надо прогибаться перед какими-то другими вещами. Кому-то это вполне нормально и естественно. Почему, если я не прогибался «до», я должен прогибаться потом? У меня уже была своя инерция накопленная. Вот в первое же издание первого и единственного тома я сам написал комментарий, чтобы глупостей не писали, и к каждому рассказу, который проходил со скрипом и трудом, писал, что опубликовала такая-то, совершенно никому не известный человек, потому что именно благодаря ей прошел рассказ «Бездельник» или повесть «Сад». А там уже было такое хитрованство, в основном ими произведенное, чтобы дать тому, кто отрецензирует, когда не будет того-то, когда тот-то будет в отпуске… Это все была такая история, которую теперь никто не воскрешает. В общем, история опубликования была интереснее истории написания. Писал я быстро, легко, мгновенно, чисто, потом залеживалось и издавалось, ждало своего часа.

Меня успокаивали старшие товарищи. Помню, первый раз Вера Панова, она была первая леди прозы в Ленинграде, прочитала какие-то рассказы, и я у нее спросил, почему их никто не берет. Она сказала: «Не беспокойтесь, опубликуют». Уже много позже, когда я печатался вовсю, Юра Казаков говорил: «А ты не жалей денег на машинистку, перепечатывай сразу в 12 экземплярах и отсылай сразу в 12 редакций. И если отовсюду вернут, через год отправляй снова в эти же 12 редакций». Опыт. Вот так это все было. Тот же рассказ по новой. Никто же не помнит. Там было многовато хитростей: напечатают тебя в начале или в конце журнала, мелким шрифтом или основным. Мелким шрифтом почему, потому что начальство не прочтет, очки нужны. Иногда шло мелким шрифтом. Вот эта вся замечательная возня могла раздражать, но ее надо было терпеть. И я считаю, что в 1976 году я достиг предела вот в этом хитрованстве, когда вышла книга «Дни человека». Она содержала в себе предел возможностей; как Иван Калита, я накопил много, и на пределе была чистая книга из текстов…

— Читаете современную прозу?

— Мне когда-то понравилось ваше «Ура!», там был голос, интонация, начиная с самого названия и восклицательного знака. Там это было. Посмотрим на ваш путь и развитие. Сейчас вот возродился Анатолий Гаврилов, что-то опять напечатал после большого перерыва. Интересно. Быков человек талантливый, конечно. Я вот его «Орфографию» читал и какие-то стихи. По-моему, очень много энергии, как Бальзак прям пишет, а время не бальзаковское. О «сейчас» не могу судить, мне трудно относиться к двадцатому веку как к прошлому.

— Я знаю, что ваши первые рассказы были под влиянием Виктора Голявкина.

— Конечно, да, конечно, да, потому что он был единственный прозаик.

— Пленил абсурдизм?

— Да, абсурдные его рассказы, которые не печатались. А потом он нашел себя в детской литературе. А абсурдные были напечатаны поздно. Кстати, я написал один детский рассказ и даже напечатал его в журнале «Костер», поскольку вокруг меня очень многие находили эту нишу. Так же как переводы находили. Нет, у меня не получалось. Вот у моей первой жены Инги Петкевич получалось, а у меня нет. Она страдала от того, что ее недопоняли и недопризнали. Это она одна из первых подняла так называемую женскую литературу. Мощно. Я написал один детский рассказ. По-видимому, я не умею с детьми разговаривать.

— Откуда ваш стиль рождался?

— Я больше всего до сих пор люблю золотой век нашей литературы. Я считаю, что это было самое свободное, новое, свежее, постмодернистское, если хотите, письмо.

— А что для вас постмодернизм?

— А ничего. Слово пустое. Всегда, когда рождается что-то новое, нужно назвать его каким-то словом. Я помню, что на меня произвел впечатление замечательный перевод Лоренса Стерна — Адриана Франковского, нашего ленинградца, умершего от голода. Да, Стерн произвел на меня впечатление, вот кто. Пушкин, наверное. Пушкин настолько рано залег в подсознание, что мне потом очень долго пришлось извлекать его уже и в сознание.

Я все время говорю, что русская литература тем хороша, что у нее никогда не было производства. Научился и начинаешь шлепать, вот это мне не так нравится. А вот отсутствие производства — это когда каждая вещь другая, каждая вещь разная и непонятно почему написанная, и вот эта свежесть и непрофессиональность меня очень привлекает.

— Андрей Георгиевич, вы когда-то предложили такое определение себя: основоположник интеллектуального примитива. Вы живете на два города — Москва и Питер, но кажется, раздвоены и в литературе. Как язык (то есть музыка) и мысль сочетаются?

— Вот это интересный вопрос, потому что Пушкин замечательно мыслил и это до сих пор не обдумано… памятники ставят, праздники устраивают, книги пишут, но чтобы понимать его… Я только недавно стал понимать его. Лермонтова я в молодости любил, как и положено молодому человеку, больше, чем Пушкина. Потому что Пушкин был уже слишком гладок или слишком труден, я еще не различал. А Лермонтов входил в романтическую душу. Вот Лермонтов же совершенно бессмысленный поэт, хотя он был многих талантов и был образованнее Пушкина, он был математик и знал языков больше, и воевал лучше, все он делал. Музыка… У Пушкина все-таки мысль побеждала музыку очень часто, и это он себе сказал. Он научил меня, что вот где можно подхватить мысль? Она же как вирус. Ее можно подхватить где угодно. Когда ты находишься в творческом состоянии, ты ее можешь подхватить буквально с полу, все тебе будет как лыко в строку, что называется, все будет годиться, все будет ложиться.

Однажды Михал Иваныча Калинина спросили про Пастернака, кажется. А он: «Какой же он поэт? Его стихи не поются». Я слышу голос нормального крестьянина: поются или не поются. Когда был опрос, мне очень понравилось, накануне 200-летия Пушкина, из толпы выхватывали людей и просили вспомнить два его стихотворения. И большинство ответило: «Ты жива еще, моя старушка?» и «Белеет парус одинокий». Вот эта певучесть его мучила. Слишком он умный был. Если бы он выжил, он бы нам показал очень много прозы.

— Хотя, если о Пастернаке, «Свеча горела» звучит на эстраде.

— Пугачева пела и Мандельштама. Теперь можно все… И у Пушкина бездна романсов. Но его поэзия — это не песня. Это смысл. Кстати, когда он говорит: «Не дай мне Бог сойти с ума» — это молитва, а не вымысел.

Самое лучшее, когда возникают мысли. Есть мысли, которые я сейчас высказал, но я еще не употреблял в тексте. Никому другому не говорил, но они уже были у меня. Никита Сергеевич Хрущев лучше всего охарактеризовал Пушкина, на мой взгляд, самый честный получается пушкиновед. Когда его скинули в 1964-м и вырвали у него трубку из космоса, он ушел на покой. У него возникло время, потому что вожди были очень заняты, очень загружены, первые лица. Он выращивал свой огород, помидоры, он этим гордился. Он фотографировал вполне приличные вещи, веточки заснеженные, это его понимание красоты. И одновременно он решил: «Почему все говорят Пушкин-Пушкин? Прочту-ка я Пушкина». Отодвинул. «Не наш поэт. Какой-то холодный, аристократичный». Блестящая характеристика дистанции! Значит, была в этом человеке правда, а правда всегда хороша. Независимо от того, кто ее говорит и кому говорит. Признание нехорошо, вот что нехорошо. Оно всегда не тому и не тогда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: