Максимилиан Саукке - Неизвестный Туполев

- Название:Неизвестный Туполев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские витязи»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9900185-7-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максимилиан Саукке - Неизвестный Туполев краткое содержание

При составлении книги использованы редкие фотографии и схемы моделей.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.

Неизвестный Туполев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1. Необходимо срочно связаться с руководством университета и оговорить с ним все наши планы, раз доска устанавливается на здании МГТУ.

Было очевидно, что установка доски на главном здании МГТУ потребует, чтобы все вопросы, начиная с композиции и информационной части доски, до ее габаритов и места установки, были согласованы с администрацией университета.

2. Доску будет проектировать и изготавливать ММ3 «Опыт» на свои средства.

3. Необходимо создать коллектив специалистов (художник, скульптор, производственники, комиссия по оценке и поэтапной приемке работ и т. п.).

С МГТУ им. Баумана быстро установились деловые связи. Основным инициатором работы был в прошлом наш сотрудник, заведующий кафедры Э-10, профессор, доктор технических наук И. С. Шумилов.

Определяющую роль в этой работе сыграл ректор МГТУ им. Баумана И. Б. Федоров, мудрый, строго организованный в деловом плане и обаятельный человек. К моменту начала работ уже было решение НТС университета об установке доски А. Н. Туполева на главном здании.

Какая же команда была собрана? Художник — сотрудник ММ3 «Опыт» А. И. Сергеев. Талантливый художник, умеющий представить то, что определяет основную суть и содержание задания.

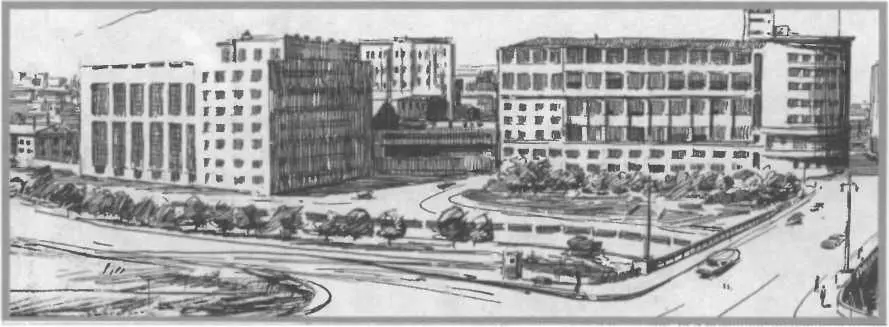

Завод «Опыт». Рисунок Л. П. Залесского.

Скульптор — Г. П. Мешинев. Для нас он был человеком неизвестным. Номы посмотрели его работы и убедились, что он хороший мастер по портрету.

Так мы твердо остановились на неизвестных в высших московских кругах художнике А. И. Сергееве и скульпторе Г. П. Мешиневе.

Работы по изготовлению доски взяли на себя специалисты кафедры литейного производства МГТУ. Всю практическую работу вел доцент кафедры Макеев В. П.

Комиссия по оценке результатов поэтаптой работы и окончательной приемке состояла из представителей МГТУ во главе с КБ. Федоровым и наших специалистов: Булем В. М., Андреевым В. А., Черемухиным Г. А. и Близнюком В. И. В состав руководящей группы входили: Л. Т. Куликову И. С. Шумилов и А. М. Затучный, представитель администрации А ТНК им. А. Н. Туполева.

Итак работа началась.

А. И. Сергеев, А. М. Затучный и я пришли во двор МГТУ им. Баумана, осмотрели фасад главного здания, сделали необходимое количество фотографий с разных ракурсов, осмотрели все мемориальные доски, которые уже были, сфотографировали их и стали думать, что надо делать.

Для понимания этого необходимо рассказать о тех досках, которые уже были. Начнем по порядку слева направо. На левом крыле здания две однотипные доски из черного мрамора академику Н. А. Пилюгину, ученому в области автоматики и телемеханики, выпускнику МВТУ им. Баумана, и Сателю Э. А., профессору училища. На центральной части здания — доска НЕ.Жуковскому, скромная и сравнительно небольшая, и доска академику Е. А. Чудакову, специалисту в области машиноведения и автомобильной техники, выпускнику училища. На правом краю главного здания установлена большая доска (2 х 1 м) из черного мрамора С. П. Королеву. Следующую доску на этом краю можно установить только за ней.

Что же получается? На левом краю ставить третью доску не годится. В центре нет места, да и доски Н. Е. Жуковскому и Е. А. Чудакову, видимо, давно поставленные, сравнительно маленькие, и не отвечают тем требованиям, какие приняты сегодня. На правом краю после С. П. Королева, ученика А. Н. Туполева, устанавливать доску учителя также не хорошо.

Все это поставило нас в тяжелое положение и потребовало долгих раздумий. Мы несколько раз ходили во двор училища, хотя вся картина была на фотографиях, рассматривали несколько вариантов и потом, отсекая ясное, не вызывающее дискуссий, пришли к твердому выводу.

Первое — доска А. Н. Туполеву должна быть впереди доски С. П. Королеву — значит, сбоку, на том же краю. Облюбовали место, оценили, как будет смотреться, где поток людей. Все вроде получается. Второе — доска А. Н. Туполеву, раз она рядом с доской С. П. Королева, должна быть не меньших габаритов. Третье — она должна принципиально отличаться, по возможности в лучшую сторону, от доски С. П. Королеву.

Итак, решение созрело: доску на правом краю с угла, перед доской С. П. Королева, габариты примерно 3 на 1 м. Делаем ее литой из бронзы, объемной, произвольной по форме, не прямоугольной. На доске должны быть: барельеф головы АН. Туполева, основные изделия, созданные под его руководством — от торпедного катера до ТУ-160, и текстовая часть.

Митинг туполевцев и гостей в связи с открытием памятной доски. 11 ноября 1975 г.

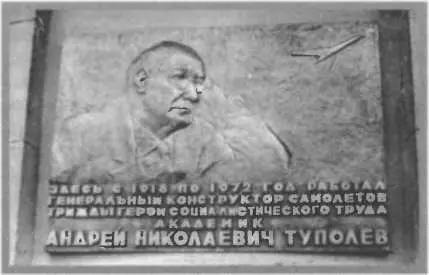

Памятная доска на здании КОСОС

Доска установлена на первом этаже полукруглой части здания КОСОС

После долгих обсуждений мы пришли к окончательному варианту, который согласован с ректором МГТУ И. Б. Федоровым, нашей комиссией и дочкой А. Н. Туполева Юлией Андреевной.

Необходимо еще сказать, что очень много обсуждался вопрос, какую же надпись сделать об А. Н. Туполеве: кто он был, какую оставить память о нем потомству? Учитывая, что установлена доска Н. Е. Жуковскому — «отцу русской авиации», этот вопрос еще более усложнился.

После долгих обсуждений был единогласно согласован текст: «Здесь в 1908 г. начал свой творческий путь крупнейший ученый, авиаконструктор XX века трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и государственных премий, академик Андрей Николаевич Туполев».

Когда мы более или менее остановились на композиции доски, разработанной А. И. Сергеевым и согласованной со всеми, начался этап изготовления.

Очень кропотливая работа была с кафедрой литейного производства с командой профессора В. А. Рыбкина. По натурному макету доски производственники определили ее примерный вес — 450 кг.

Как выяснилось, в Москве на всех фирмах, где есть литье бронзы, ковши могут загружаться до 100 кг литого металла. Таким образом, оказалось, что отлить доску целиком невозможно. Было решено сделать ее сборной из ряда прямоугольных отсеков.

При этом исходили из того, чтобы при сварке отсеков швы приходились на поле доски, не занятое изображением или текстом. Получилось десять отдельно отливаемых отсеков. Затем их собирали и сболчивали с внутренней стороны по периметрам стыкуемых плоскостей. После этого стыковочные швы отсеков сваривали с наружной стороны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: