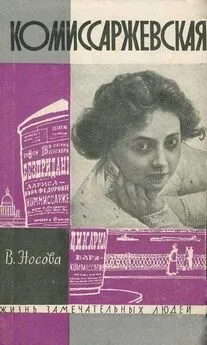

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская

- Название:Комиссаржевская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская краткое содержание

Настоящая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что "рыдало" и "боролось" в мятущейся душе актрисы и почему в наши дни не угасает интерес к ее личности.

Комиссаржевская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На субботах театр сближался с современной литературой, живописью, начинал осуществлять свою художественную программу. Ту, которая воплотилась в репертуаре театра. О случайных, кассовых пьесах не могло быть и речи. Ориентировались прежде всего на символистскую драматургию. Выступления Мейерхольда перед труппой начались с критики натуралистического театра, затем, ссылаясь на работы В. Брюсова, В. Иванова, Г. Чулкова, он говорил о символизме на сцене.

Разрушая старое здание, режиссер тут же намечал план постройки нового.

В репертуар должны были войти: «Сестра Беатриса», «Смерть Тентажиля», «Чудо св. Антония» М. Метерлинка, «В городе» {143}С. Юшкевича, «К звездам» и «Савва» Л. Андреева, «Земля» В. Брюсова, «Балаганчик» и «Король на площади» А. Блока[71]. Поиски новых сценических форм были необходимы для постановки символистской драматургии, для воплощения современных проблем. Репертуарная линия Мейерхольда была последовательна и внутренне логична. Забегая вперед, можно сказать, что Мейерхольд понимал недолговечность символистского театра, и поэтому подбор пьес для следующего сезона отличался большим многообразием. Условный прием, рожденный в недрах символистского театра, следовало опробовать на пьесах самых разнообразных направлений. Условный прием должен был жить, невзирая на гибель иных театральных направлений. Мейерхольд предполагал ставить романтические драмы, комедии, мистерии, исторические спектакли и даже «Ревизора». Существуют записи Мейерхольда, относящиеся к концу 1907 года, о крайностях театра исканий (так называли символистский театр Комиссаржевской) и о переходе к реализму, возникает проект мистико-реалистического театра[72]. Такова ближайшая перспектива этого художника.

Осенью 1906 года он разработал план докладов для труппы по истории искусства разных стран. Для совершаемых преобразований ему нужен развитой актер, образованный человек, который мог бы творить сознательно. Театр должен жить в атмосфере творческой дискуссии.

Открытие театра состоялось 10 ноября 1906 года в новом помещении на Офицерской улице пьесой Г. Ибсена «Гедда Габлер». Мейерхольд хотел рассказать в спектакле о борьбе свободной личности за свои права. В образе непонятой, замкнутой, трагичной Гедды современная интеллигенция должна была увидеть себя, в ее гибели — крушение своих надежд. Гедда — личность, которая хочет утвердиться, но у нее нет среды, нет опоры. В развитии своего замысла режиссер опирался на мечту Гедды о прекрасном. Мейерхольд ушел от правды быта, дав актерам нарядные экзотические платья. Цвет костюма и соответствующая поза актера выражали символически определенное настроение и дополняли живописную картину спектакля. Эскизы декораций (художник Н. Н. Сапунов) должны были создать атмосферу красоты, которую Гедда искала в себе и в людях. Помещение, где происходило действие, очень условно могло быть названо комнатой: на узкой, длинной полосе сцены декоративно расположились белый рояль, {144}кресло, покрытое белым мехом, стол, пуфы и длинный диван-скамья. Стена была закрыта гобеленом. Преобладали голубые и золотисто-соломенные краски осени. Среди этого великолепия появлялась загадочная, в изумрудном платье и рыжем парике, Гедда — Комиссаржевская. Многие зрители не узнали Ибсена, отказывались узнать любимую актрису. «Так не бывает, и Ибсен так не писал, — говорил и Мейерхольд о своем спектакле. — Постановка “Эдды Габлер” на сцене Драматического театра “условна”. Ее задача открыть перед зрителем пьесу Ибсена необычными, особыми приемами сценического изображения, и впечатление голубой, холодной, увядающей громадности (только это впечатление) от живописной части постановки было в задаче театра… Театр стремился к примитивному, очищенному выражению того, что чувствовал за пьесой Ибсен: холодная, царственная, осенняя Эдда».

Подчеркивая право героини на самоутверждение, режиссер требовал от исполнительницы тифлисской постановки: «Нельзя Эдду интерпретировать злодейкой, надо ее играть мадонной. Боже упаси, делать злые глаза»[73].

Комиссаржевская подошла к роли со смешанным чувством надежды и недоверия. Она заметалась между Ибсеном и Мейерхольдом. Смысл условного приема ей был пока не ясен. Надо сказать, что и Мейерхольд только искал форму выражения этого приема. В «Гедде Габлер» условность была им понята как перевод смысла драмы на язык живописи. Задача актера — быть в цветовом соответствии с палитрой спектакля. «Суть в декоративности актера… — записывает Мейерхольд в конце 1906 года. — Актер не “играет” всю полноту и разнообразие изображаемого лица; он передает отшлифованно-декоративно какой-нибудь мимический лейтмотив»[74]. Такая задача предполагала некоторую свободу режиссера от указаний автора. Мейерхольд требовал: «Относительно ремарок необходимо заметить следующее: актеру не важно точно выполнить авторскую ремарку во всех ее подробностях, а важно раскрыть настроение, вызвавшее ремарку». Комиссаржевская настаивала на точном воспроизведении ремарок драматурга. Заставив себя принять новую веру, она внутренне не могла расстаться со старой (и чем дальше, тем больше была верна этой старой вере). Через несколько месяцев она с новой убежденностью {145}повторит Мейерхольду то, о чем они спорили осенью 1906 года: «Помните, при постановке “Гедды Габлер” я говорила, что ее ремарки должны точно выполняться. Теперь я совершенно определенно говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала. Каждое слово ремарки Ибсена есть яркий свет на пути понимания его вещи». Это говорит убежденная реалистка, переход ее к символизму совершался не просто.

Спор о верности автору, его ремаркам перешел и в газеты. Он имел принципиальный характер. Режиссер пока не был достаточно убедителен в отступлении от авторского текста. Условный прием здесь тесно связан с символистским театром. Его живописно-декоративная форма выглядела насильственной по отношению к реалистической природе пьесы.

Живым людям со сложной драмой в душе отведена была однозначная роль марионеток. Реалистический интерьер Ибсена трансформировался в декоративно-символическое зрелище. Предложенные актерам железные рамки условного поведения заставили их отречься от реализма пьесы и не помогли открыть отсутствующее в ней символистское содержание.

Поэтому для Комиссаржевской оказалось невозможным требование Мейерхольда не выявлять характер, а условно (в данном случае живописно-пантомимически) передавать смысл пьесы. Комиссаржевская не представляла работы на сцене вне создания характера. На спектакле она, словно растерявшись, подолгу стояла в одной позе (послушно играла роль живописного пятна). Замедленные жесты были лишены внутреннего смысла. Иногда прорывались предательские нотки «Бесприданницы». Попытка согласовать собственную неуверенность с волей Мейерхольда привела к «намеренно недовершенным интонациям», к «намеренно заглушённым порывам чувств». Спор с режиссером продолжался на сцене. Актриса пыталась провести понятную ей тему душевной неудовлетворенности в словах героини «о свободной, смелой воле», в сцене сожжения рукописи Левборга, в страшных предсмертных криках. Актриса была не уверена в каждом шаге и то казалась «холодной, зеленой женщиной» с ледяными, строгими глазами, то «избалованной русской барыней».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: