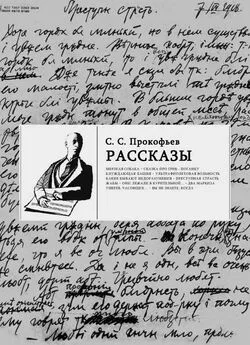

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918

- Название:Дневник 1907 - 1918

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Coordination Impression DIACOM

- Год:2002

- Город:Париж

- ISBN:2-9518138-0-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918 краткое содержание

Дневник написан не просто очень хорошо — перед нами, может быть, лучший из до сих пор опубликованных русских дневников, по объему, интенсивности материала, резкой своеобычности вùдения, несомненно, происходящей из человеческих свойств автора, — превосходящий все, прежде известное. Рядом можно было бы поставить только Дневник М. Кузмина, которого как писателя Прокофьев ценил и любопытное впечатление от встречи с которым на ленинградской квартире у Анны и Сергея Радловых занес в свой Дневник: “...за чаем читает стихи, заикается и шепелявит, но выглядит выразительно. Я сижу сбоку и с любопытством рассматриваю его череп. Совершенно сверху плоский, как будто ударом шашки снесли крышку его черепной коробки. Одет он бедно, пальто у него дырявое. Когда мы одеваемся в передней, то мне как-то стыдно за мое парижское на новой шелковой подкладке, по которой он скользнул глазами” (запись от 12 февраля 1927; т. 2, с. 507). Однако сравнивать оба дневника по-настоящему трудно. Дневник Кузмина не опубликован еще в полном объеме: кстати, интересно прочесть, что поэт написал — если написал — о встрече с Прокофьевым. Кроме того, дневник Кузмина — по крайней мере, в опубликованной части — посвящен во многом описанию состояний, снов, воспоминаниям о давно прошедших событиях и вообще психологическому и интеллектуальному самоанализу. Дневник же Прокофьева — полная противоположность: “В моем дневнике я занимаюсь больше фактами, чем настроениями: я люблю жизнь, а не "витания где-то", я не мечтатель, я не копаюсь в моих настроениях” (запись от 19 июня 1911; т. 1, с. 153). Это — записи не человека слова, хотя и владеющего словом блистательно, а человека действия.

Как человек действия, Прокофьев принял все меры к тому, чтобы его тетради не попали в руки недоброжелателей. Регулярные записи обрываются на 1933 годе, а в 1936-м автор дневника окончательно переселился в советскую Москву. Далеко не все на ранних страницах дневника совпадает с тем, что Прокофьев говорил и думал в конце 1930-х: а он, надо отдать должное, говорил только то, что думал в настоящий момент, и душой не кривил. Как повествует об этом в предисловии его старший сын Святослав, в 1938 году, в свой последний приезд в США, композитор оставил “в сейфе” и часть переписки, и весь свой дневник, предварительно вывезя некоторые тетрадки из СССР. Прокофьеву “повезло” — он умер в один день со Сталиным, так что когда “в 1955 году этот архив был перевезен в СССР инюрколлегией” (т. 1, с. 11), криминала по оттепельным временам в бумагах Прокофьева не обнаружили. “Далее состоялось заседание Комиссии по наследию С. С. Прокофьева, на котором был решен вопрос о том, куда поместить полученный архив. На это заседание ни я, ни мой брат Олег, ни тем более наша мать Лина Прокофьева приглашены не были. Комиссия решила передать все документы в Государственный Архив (ЦГАЛИ)” — сообщает Святослав Сергеевич. Лина Ивановна, с которой Прокофьев расстался в 1941 году, все еще находилась в мордовских лагерях (сначала она была в печально знаменитой Абези): вина ее заключалась в том, что она оказалась матерью детей подвергшегося в 1948 разгрому “за формализм” композитора; поэтому доступ к помещенным на государственное хранение документам был открыт на последующие 50 лет только второй жене Прокофьева Мире Мендельсон и обоим сыновьям композитора. Для всех остальных эти материалы оставались как бы не существующими. В 2002 году Святослав Прокофьев решил воспользоваться “моральным правом на издание дневников” и, с ведома сотрудников архива, выпустил Дневник 1907—1933 годов в двух томах (с третьим, состоящим из фотографических иллюстраций из семейного альбома) на собственные средства Париже. Можно сколь угодно сетовать на то, что, имея на руках такое сокровище, сотрудники отечественного архива в очередной раз не исполнили возложенной на них роли и не осуществили научного издания исключительного во всех смыслах текста на родине. Главное, что текст все-таки издан. Причем сами Прокофьевы, часть которых живет в России, часть во Франции, а часть — в Англии (где при Университете Лондона создан Архив Сергея Прокофьева), исходили из того, что оттягивать с изданием больше нет никакой возможности. “Мы не хотели превращать первое издание в музыковедческий труд с длинными и исчерпывающими комментариями (минимально даны лишь самые необходимые), с полным указателем имен и основными биографическими данными и т. д. Только они могут составить несколько объемных книг. Это, я не сомневаюсь, будет сделано специалистами”, — пишет в предисловии Святослав Прокофьев (т. 1, с. 12).

В плане литературном дневник Прокофьева очень близок французскому роману воспитания. Непонятно, насколько такой была сама жизнь гениального юноши, уже к середине 1910-х переросшего своих учителей и старших соотечественников — даже таких исключительно одаренных, как первый его наставник Глиэр, директор Петербургской консерватории, где Прокофьев учился, Глазунов и кумиры “образованной публики” Метнер и Рахманинов, а насколько — сказалось сознательное следование знакомой Прокофьеву-писателю литературной модели. Дневник — ведь не единственное крупное прозаическое произведение композитора. Известна подробнейшая “Автобиография” (писалась в 1937—1939 и 1945—1950 годах, издана “Советским композитором” в 1973-м), доведенная до 1909 и там брошенная: продолжать особого смысла не было, так как в Америке лежал “в сейфе” детальный дневник за 1907—1933-й; в московском “Композиторе” сейчас выходит целая книга художественных рассказов в манере футуристов и Кузмина, которые Прокофьев писал, в основном, в 1910-е; наконец, не должны быть забыты либретто трех ранних опер Прокофьева — “Игрока” (по Достоевскому), “Любови к трем апельсинам” (по Гоцци) и “Огненного ангела” (по Брюсову), также свидетельствующие о крупном литературном даре. Сохранились и десятки более мелких текстов, и сотни, если не тысячи писем на русском, французском, английском. Поразительно, но в Дневнике от первых консерваторских записей к жизни в Америке и Западной Европе и поездкам в СССР острота и свежесть повествования только усиливается. Неуклонное самовоспитание главного героя Сергея Прокофьева — часто вопреки всем мыслимым и немыслимым обстоятельствам — продолжается, пока в начале 1930-х, в возрасте 42 лет ему не становится окончательно ясен его путь в России и — шире — во всем западном мире. Здесь дневник и обрывается. Ибо начинается просто жизнь и просто творчество: никогда Прокофьев не работал так радостно и плодотворно, как в первые годы после переезда в СССР.

В плане человеческом дневник разрушает несколько укоренившихся уже мифов о Прокофьеве. Во-первых, о его сугубом профессионализме и отсутствии серьезного интереса к чему-либо, помимо чистого композиторства и того, что ему бы способствовало. В политике, например, Прокофьев разбирается прекрасно, но у него — точка зрения предельно здравомыслящего человека. В то время как многие современники ликуют при известии об убийстве Распутина, Прокофьев поражается котурновому, показному характеру события и записывает с иронией: “Вчера разнесся слух об убийстве Распутина (имя его войдет и в историю, и в литературу, а может и в музыку — сюжет — для оперы?!!), все поздравляли друг друга, вечером на концерте Зилоти потребовали гимн” (запись от 18 декабря 1916; т.1, с. 628). Прокофьев как в воду глядел: опера, “Святейший Дьявол (Смерть Распутина)”, была сочинена в 1950-е его парижским знакомцем Николаем Набоковым (1903—1978). Быть крайне левым в искусстве — не значит быть крайне левым в политике; верно и обратное. Политические взгляды авангардиста Прокофьева скорее умеренные. В период революционных беспорядков в столице в феврале 1917 года он — в числе прохожих, требующих прекратить самосуд над “переодетым приставом” (сводная запись за февраль 1917; т. 1, с. 644). Узнав, о перенесении премьеры оперы “Игрок” в Мариинском театре с весны на осень 1917 года, он радуется, “что "Игрок" пойдет осенью — теперь действительно было не до него: на первом спектакле мог появиться какой-нибудь Чхеидзе [социал-демократ, председатель Петросовета. — И. В.] и сказать речь на тему — двухпалатная или однопалатная республика — и все удовольствие пропало бы” (сводная запись от марта 1917; т. 1, с. 645). А избрание “от крайне левых "деятелей" в депутацию к комиссару императорских театров” сильно раздражает автора Дневника необходимостью ходить теперь по разного рода присутствиям (сводная запись от апреля 1917; т. 1, с. 647). Но еще больше злило Прокофьева, что в революционной России возникли помехи роману с семнадцатилетней харьковчанкой Полиной Подольской, в феврале гостившей у него в Петрограде. Учитывая возраст автора (26 лет), верховенство лично-любовного интереса над общественным неудивительно. Добравшись восемнадцатого апреля до Харькова, Прокофьев увидел там то же, что и в столице: “по новому стилю праздновалось 1 мая, нигде не работали, извозчиков не было, трамваи не ходили, улица, залитая ярким солнцем, была запружена народом, шли процессии с красными флагами, среди которых мелькали голубые еврейские и черные анархические” (т. 1, с. 648). Когда же выяснилось, что и при революционном Временном правительстве заграничных паспортов девушкам, не достигшим восемнадцати лет, не дают, Прокофьев, предлагавший Полине бежать сначала на Иматру, а после взять и пересечь Тихий океан (деньги у него для этого были), кажется, понял, что пора покидать гущу событий и ехать в дальние страны одному. Сначала, согласно Дневнику, он добился от самого Керенского разрешения ехать, куда ему заблагорассудится (шла война, и композитор числился среди подлежащих мобилизации), а, после падения Временного правительства, 20 апреля 1918 года убедил Луначарского, что ему абсолютно необходимо “пересечь великий океан по диагонали”. Луначарский с трудом понимал, зачем это было нужно, когда “в России и так много свежего воздуха” (т. 1, с. 696). Однако уже 1 июня 1918 года, проехав с советскими документами через охваченную Гражданской войной Сибирь, Прокофьев достиг Токио. Единственное, что ему приходит на ум при виде японских берегов в отношении охваченной гражданской смутой родины — так это то, насколько смута, по большому счету, бессмысленна: “Очаровательные крутые и зеленые горы чередовались с полями, разбитыми на крошечные квадратики и так любовно и тщательно возделанными, что, право, не мешало бы нашим товарищам с их земельным вопросом покататься по Японии!” (запись от 31 мая 1918; т. 1, с. 704). В любой ситуации Прокофьев оказывается меньше всего подвержен стадной психологии, оставаясь самим собою: качество не частое, свидетельствующее об огромном человеческом самостоянии, а вовсе не о безразличии к происходящему вокруг. Просто Прокофьев ясно сознает свое отдельное место — как композитора и человека, — и не хочет им никому жертвовать.

Во-вторых, развеивается миф о недостаточности сердечного опыта в юные годы. Дневник фиксирует многочисленные эмоциональные увлечения, честно повествует об отношениях со многими женщинами — часто, протекающими одновременно. Сердечная путаница героев “Игрока” и “Огненного ангела” была не чужда Прокофьеву, и воссоздавал ее композитор в своих операх отнюдь не “чисто умозрительно”. Другое дело, что в отличие от прозы Достоевского и Брюсова, дневник Прокофьева сосредоточен не на психологических переливах и их метафизических проекциях, а на действиях героя дневника, Сергея Прокофьева в той или иной ситуации. До Прокофьева такую прозу действия по-русски писали Пушкин и Аполлон Майков, но традиция как-то пресеклась. Вот только три выдержки из американских записей, иллюстрирующих удивительную способность всегда смотреть на себя без эгоцентризма, как если бы композитор сам был лишь одним из действующих лиц комбинации (вероятно, влияние шахмат). Поражает также выпуклость детали и отсутствие достаточной серьезности по отношению к собственной персоне: Прокофьев ведь к этому времени — очень известный композитор, но это приходит в голову в последнюю очередь. Страшно представить, сколько бы достоевщины развел по поводу каждой конкретной ситуации, веди он подробный дневник, Стравинский, или метафизического туману напустил бы эротический мистик Скрябин.

Дневник 1907 - 1918 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Утром учил партитуру «Фигаро» и махал оперу. В три часа у Черепнина собеседование о «Фигаро», очень интересно, ибо он сообщает свои совсем свежие впечатления о частных случаях дирижирования этой оперой. Потом оперный класс. Струве мелькнула и быстро исчезла. Очень мне нравится её элегантная фигура. Сегодня я объяснял Крейцеру и дирижёрам мой Round-reise-проект {189} 189 Кругосветное путешествие (нем).

, но в обратном направлении: сначала Италия и Испания, потом Рейн и Скандинавия. Проект имеет успех. Крейцер облизывается на бой быков.

В десять часов была первая репетиция второго состава с оркестром. Черепнин мне сказал:

- Будьте требовательны и ничего не спускайте ни оркестру, ни певцам. Я не говорю - орите на них, но вы знаете все оттенки, все темпы и не позволяйте отступаться от них.

Я чувствую себя за пультом вполне хорошо, конечно, кое- где волнуюсь, а кое-где не был вполне уверен. Ансамбли шли довольно посредственно - много певиц первый раз пели с оркестром и сбивались или забывали смотреть на меня. Черепнин сказал, что финалы второго и четвёртого актов оставляют желать лучшего, но вообще я показал, что могу продирижировать оперу хорошо, лишь надо привести себя в порядок. Вообще же я очень устал - чтобы провести всю оперу надо всё же иметь навык. Вечером сидел на репетиции. В антракте я выходил в учебную Консерваторию выпить стакан молока, встретил Струве и Липинскую и пообещал им билеты на спектакль. Обе просиявшими голосами крикнули «merci». В шесть часов пошёл к Мясковскому, который проверял мне корректуру Концерта и выловил несколько пропущенных диезов и бекаров, а также неверные ноты. В девять вернулся домой, играл на рояле.

Утром повторял «Фигаро», ансамбль и некоторые речитативы перед партиями. В два часа репетиция, которая прошла сегодня очень неплохо, обещает хороший спектакль. Только в трудном ансамбле второго акта, где певцы поют по реплике друг другу, ибо в оркестре один невнятный шорох, у меня тупоумный садовник Мандельбаум, который не знает ритма, путает, не смотрит на дирижёра и грозит провалить весь ансамбль. В антракте встретил Оссовскую, которая назвала меня «господин лауреат» и говорила, что общее мнение, что я играю более зрело и интереснее всех. После репетиции я поспешил домой, переоделся во фрак и поехал к Мещерским в ложу на премьеру Мариинского театра «Мейстерзингеры».

Эта опера меня всегда прямо подавляет удивительной красотой своих тем, хотя приёмы оперного письма в «Мейстерзингерах» мне и не нравятся, равно как и длинноты. Андреев был очень мил в роли Давида. Мещерские очень любезны. Домой я возвращался под сильным впечатлением оперы и счастливый любовью, которую во мне вызывает эта музыка.

Очень устав за вчерашний день, я сегодня немного проспал, а в час пошёл в Консерваторию сыграть с Безродным «Балладу». Струве, которую я встретил у лестницы, мило разговаривала со мою, очень меня тем радуя. Кажется, она начинает меньше меня бояться и обижается не на каждое слово.

Я ушёл в класс репетировать с Безродным. Он говорил, что ему нравится «Баллада»: играет он ничего и я думал, что при некоторой настойчивости мы выучим «Балладу» и сыграем хорошо. Габель говорит, что столько желающих посетить наш спектакль, что нет возможности давать много контрамарок и я получил только пятнадцать. Вернулся домой, звонили Мещерские, предлагал им достать билеты через Андреева. Просмотрел ещё раз корректуру Концерта, ещё нашёл несколько ошибок и отнёс его на Николаевский вокзал для скорейшего следования в Москву. Надписал посвящение Н.Н.Черепнину. Я давно собирался посвятить ему этот Концерт, который он очень любит и которым всегда интересуется, а также как прощальная благодарность при уходе из Консерватории, ибо исполнением этого Концерта я прощаюсь с Консерваторией. Но контра со времени «аидного» инцидента заставляет несколько раз менять это решение то в положительную, то в отрицательную стороны. Теперь я решил в положительную и, надписав в последней корректуре «Николаю Николаевичу Черепнину», приписал, что прошу внимательно награвировать посвящение.

Встал рано, просмотрел трудные места в «Фигаро» и в десять часов был на генеральной репетиции «Фигаро». Провёл Н. и С.Штембер, которые желают познакомиться с моим дирижированием. Опера шла гладко, если не считать хора в первом действии, который довольно порядочно развезло. Дело в том, что я с хором ни разу не занимался и на предыдущей репетиции его не было - мы не знали друг друга. Я взял темп несколько иначе, чем хористы привыкли, а те не смотрели и жарили в своём, но так как они были в глубине сцены, за декорациями, то я их плохо слышал и не пошёл за ними. Во втором акте Мандельбаум спутал всю сцену. Пришлось повторить. Он - чёрное пятно на спектакле. В антракте он обиженно говорит, что я не показываю ему вступления, но как же я могу показать ему вступление, когда он вступает всегда раньше, чем следует? В третьем акте разложен секстет, четвёртый прошёл ничего. Вообще же я был крайне утомлён репетицией и недоволен её результатом. Оставшуюся у меня корректуру Концерта я аккуратно склеил, сшил и сегодня отдал в ведение Дранишникова. Тот с видимым интересом взял её. Выйдя после репетиции в учебную Консерваторию, я узнал, что сейчас будет играть «программу» Зеликман, мой конкурент, который играл программу с опозданием на десять дней вследствие болезни Николаева. Я натолкнулся на Дамскую со Струве, очень обрадовался и уселся с ними. Публики собралось довольно много. Зеликман играл уверенно и хорошо, зал дружно хлопал. У него хороший удар, большая техника, хотя несколько смят слишком быстрый темп, отделка подробная и интересная; мне показалось, что игра не всегда содержательная. «Карнавал» Шумана оставляет желать лучшего исполнения. После окончания экзамена поднялись оживлённые толки. Учащиеся из моей партии говорили, что он не может сравниться со мной, другие, наоборот, демонстрировали восхищение. Я разговаривал с Харитоном, учеником Венгеровой. Он сегодня утром тоже играл, говорит, хорошо и получил не то 5+, не то 5. Вообще он невероятный нахал и самохвал, но сегодня он усердно расхваливал меня и Зеликмана. Говорил, что Зеликман, конечно, 5++, а что я сыграл феноменально «Тангейзера», а фуга, по словам Венгеровой. лучше всех, игравших фугу с основания Консерватории. Но в этот момент появилась сама Венгерова и, став рядом с нами, стала захваливать Зеликмана, по-моему, преувеличенно, желая поддразнить меня, хотя я, право, не знаю, с чего бы ей дразнить меня. Вообще, по-моему, резюме такое: первые кандидаты на рояль Зеликман и я с равными шансами, т.е. с равноценными, хотя и совсем различными. Говорили так: Зеликман играет пластичней, а я интересней. Одни говорили, что меня предпочитают потому, что я шире образован: другие говорили, что предпочитают Зеликмана, потому что он пианист-специалист, а я нет. На третьем месте я считаю Голубовскую, у которой, говорят, круглое 5+ и которая несомненно очень достойная и отлично играет, но её минус - недостаёт мужской импозантности. На четвёртом и пятом - Харитон и Гальперин. Домой я вернулся в пять часов, усталый, страшно голодный и злой, поел и лёг спать. А в восемь часов поехал к Мещерским, где играли «Китеж», «Мейстерзингеры». Я мою пьесу посвятил Вере Николаевне, которой ещё не очень нравится, но, я уверен, понравится со временем. Играл в бридж, но больше дурил. «Супруги Прокофьевы», как называли Таля и Олег меня с Ниной, потому что мы за бриджем сидели рядом и играли одним карманом. Сегодня ругались. Я попал бумажным шаром Нине в щёку, она злилась и требовала, чтобы я извинился, я не хотел, она дулась. Вероятно от усталости у меня сделалось сквернейшее настроение, а воспоминания о Максе и его конце ещё усилили его - и я вернулся домой в полной хандре, которая слегка осталась и на утро, несмотря на то. что я недурно выспался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: