Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье

- Название:Люди мира. Русское научное зарубежье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5066-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье краткое содержание

Однако при ближайшем рассмотрении проблема оказалась еще сложнее. Мы не собирались ограничиваться рассказом только лишь об эмигрантах: русское научное зарубежье — понятие значительно более широкое. Но даже если говорить именно об эмиграции, то самая высокая ее волна пришлась, как выяснилось, не на 1920–1930-е, а на 1895–1915 годы, и присутствие интеллигенции в этом потоке уже довольно заметно. Так что захват власти большевиками был не причиной, а скорее следствием вытеснения интеллектуальной элиты из страны. Тем не менее факт неоспорим: именно с их приходом процесс стал самоподдерживающимся, а поначалу даже лавинным. Для того чтобы как-то задержать отток интеллекта и культуры за рубеж, надо было поставить на его пути непреодолимую преграду — лучше всего частокол, колючую проволоку, вышки, солдат с собаками и автоматами…

Люди мира. Русское научное зарубежье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, ранее существовавший статистический учет имел свои «технические» изъяны (о них будет сказано далее), однако они были не настолько существенными, чтобы не позволить дать приблизительную оценку масштабов «утечки умов» в постсоветские годы и тем самым противопоставить их «цифрам-страшилкам», исчисляемым многими сотнями тысяч эмигрировавших ученых.

Почему-то считается, что, в отличие от качественного, количественный аспект проблемы является наиболее разработанным. Однако этот вопрос, как это ни покажется странным, является весьма спорным. Учитывая сложность данного вопроса, здесь следует ставить своей задачей не установление каких-то точно выверенных масштабов научной эмиграции, а выявление аргументированных «ориентировочных данных», близко характеризующих этот феномен. А о том, что такая задача является значимой, можно судить по весьма противоречивым оценкам масштабов ежегодной эмиграции в постсоветский период. Приведем лишь две значительно расходящиеся оценки: «По статистике, ежегодно из России уезжает 70–90 тыс. ученых в возрасте 31–45 лет, то есть наиболее перспективная интеллектуальная прослойка» [29] Уэмберс Р. Мировое сообщество выиграет, если поддержит российскую науку // Финансовые известия. 1996. № 113. С. 8

. Здесь примечательно то, что автор ссылается на некую статистику, да еще «с возрастной градацией», которой попросту не существует. Если следовать логике этой «статистики», то за 1990-е годы все российские ученые данной возрастной группы должны были бы уже давно уехать за пределы России, чего, к счастью, не произошло.

А вот для примера вторая оценка. Эмиграция из сферы науки и научного обслуживания (ННО) «составляет порядка 1–2 тыс. чел. в год, причем включая не только собственно ученых, но и другие категории занятых» . Количественный расчет, как отмечали специалисты Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), произведен «на основе данных МВД» [30] Некипелова Е. Ф. Кадры науки // Наука и технологии в России. Прогноз до 2010 года / Ред. Л. М. Миндели, Л. М. Гохберг. — М.: ЦИСН, 2000. С. 19.

. Приведенные количественные данные отличаются друг от друга даже не на один, а на два и более порядка. Такой огромный разброс оценок научной эмиграции можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, несовершенством экспертных оценок численности эмиграции, которые часто в атмосфере социального отчаяния подменялись алармистскими оценками. Во-вторых, отсутствием стабильного и надежного государственного статистического учета эмиграции ученых. На протяжении последнего десятилетия президент страны, правительство, парламент неоднократно высказывали обеспокоенность проблемой эмиграции российских ученых, ее масштабами и вероятными негативными последствиями. В прессе появлялись «многочисленные публикации, касающиеся масштабов выезда из страны научных кадров и основанные, как правило, на экспертных оценках. Они, однако, являются весьма разнородными и противоречивыми и зачастую не базируются ни на чем, кроме фантазии авторов» [31] Некипелова Е. Ф., Гохберг Л. М., Миндели Л. Э. Эмиграция ученых: проблемы, реальные оценки. — М.: ЦИСН, 1994. С. 28.

.

Данные паспортно-визовой службы МВД России

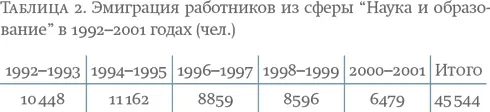

Особенностью методического подхода, принятого в МВД, является то, что наряду с эмиграцией работников из сферы науки здесь также ведется учет эмиграции из сферы образования, т. е. фиксируется суммарная эмиграция из объединенной сферы, обозначаемой «Наука и образование» (см. табл. 2).

В общей сложности, согласно данным МВД, из сферы науки и образования на постоянное место жительства за рубеж (ПМЖ) уехало 45 544 работника. Это ни в коей мере не означает, что указанная цифра отражает лишь число эмигрировавших ученых НИИ и профессорско-преподавательского состава вузов.

В реальности состав работников сферы науки и образования значительно шире, он включает весь обслуживающий персонал, работающий в НИИ и вузах. Более того, сфера науки и образования включает не только НИИ и вузы, но и все воспитательно-образовательные учреждения, включая дошкольные, школьные, средние специальные и др. Это означает, что в число эмигрировавших работников сферы науки и образования входят воспитатели яслей, детских садов, учителя средних школ, преподаватели колледжей и др. Вычленить число уехавших научных работников из этой общей массы эмигрировавших не представляется возможным. Таким образом, вопрос о численности эмигрировавших научных работников, рассмотренный с позиций методического подхода МВД, остался нерешенным. В поисках конструктивного решения этого вопроса свой методический подход к расчету численности эмиграции именно работников науки предложил ЦИСН.

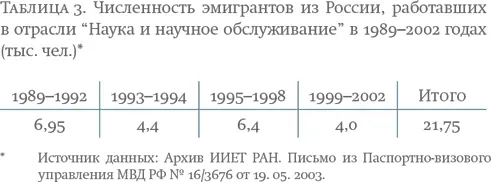

Несмотря на отсутствие прямых статистических показателей и, соответственно, точных данных о масштабах научной эмиграции в 1990-х годах на основе специально разработанных методик, можно говорить о приблизительной численности эмигрантов из России, работавших в отрасли «Наука и научное обслуживание». Хотя точность данных, полученных на основе этой методики, не может считаться безупречной, тем не менее с ее помощью можно судить о порядке цифр научной эмиграции. Это дает возможность решительно отграничиться от множества никак не обоснованных, а то и явно спекулятивных оценок, обильно фигурирующих в СМИ, а порой и в специальной научной литературе. Ниже представлены результаты расчета численности научной эмиграции по методике ЦИСН за период с 1989 по 2002 год (см. табл. 3).

Согласно статистическим данным, за 14 лет (1989–2002 годы) на ПМЖ выехало около 22 000 работников отрасли «Наука и научное обслуживание», включающей не только собственно ученых (исследователей), но и научно-вспомогательный персонал научных организаций (лаборанты, работники библиотеки и др.). Таким образом, за 14-летний период собственно ученых (исследователей) уехало еще меньше, чем из отрасли в целом. Сколько же их эмигрировало за этот период?

Ответ на этот вопрос можно получить путем несложных расчетов, сопоставляя вышеуказанные эмиграционные данные Госкомстата и ЦИСН за один и тот же период (1993–1996 годы). В результате нашего расчета получается, что на одного уехавшего на ПМЖ ученого в среднем приходилось шесть научно-вспомогательных работников. В пересчете за 14 лет это составило 3500–4000 эмигрировавших научных работников. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет, во-первых, исключительно о научных работниках, а не обо всех категориях работников, занятых в сфере «Наука и научное обслуживание»; во-вторых, о тех ученых, кто уехал за рубеж не на временное пребывание (по контракту, обмену, приглашению и т. п.), а изначально на постоянное место жительства; в-третьих, здесь не учитываются преподаватели вузов, уехавшие на ПМЖ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: