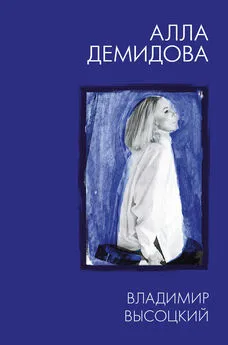

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»

- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание

То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.

«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иногда я брала какое-нибудь платье из «большого Дома» (то есть от знаменитого кутюрье), как это было в ахматовском «Реквиеме», когда меня спас Ив Сен-Лоран.

Когда я впервые читала «Поэму без героя» Ахматовой в «Новой Опере», меня спас знаменитый японец, кутюрье Issey Miyake – я взяла его черное гофрированное платье и его же гофрированную золотую накидку.

Костюмы для меня – как маски в древнегреческом театре. Это не только «визитная карточка» персонажа, это еще и кураж – вот, мол, как я придумала!

В молодости мы с мужем жили очень бедно, но я все равно старалась одеваться необычно. Я даже придумала себе какой-то собственный стиль. Тогда он возникал из ничего, из энергии молодости. Переезжали с квартиры на квартиру со всем имуществом – двумя чемоданами, в которых были мои платья. На дорогие чулки не было денег, а надеть дешевые просто не приходило в голову, и когда мы собирались в гости, я рисовала модные тогда швы на ногах – за их ровностью следил муж.

27 мая 1975, вторник . Репетиция «Вишневого сада». 3-й акт на сцене. Эфрос сказал, чтобы Высоцкий не играл Лопахина с бородой, что это не обычный купец. Володя сказал, что старался долго растить эту бороду, лелеял ее специально, чтобы его простили за отсутствие на начальных репетициях.

В начале третьего акта сплошная беспечность. Музыка. Гитара. Оркестрик. Все танцуют. Например, в 3-м акте после бурного (почти ссора) разговора с Петей, Раневская: «Ну, Петя… ну, чистая душа… я прощения прошу… Пойдемте танцевать…» (Танцует с Петей.) Тут же прибегает Аня с сообщением, «что вишневый сад уже продан сегодня», и на вопрос Раневской: «Кому продан?» – отвечает: «Не сказал кому. Ушел». (Танцует с Трофимовым.) Симеонов-Пищик Раневской: «Позвольте просить вас… на вальсишку, прекраснейшая… (Любовь Андреевна идет с ним.) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас… Возьму…» (Танцует.)

И это в 3-м акте, где напряжение от ожидания торгов доходит до апогея. Пир во время чумы.

Беспечность и бессмыслица жизни. «Непонятная глубокая бессмыслица жизни», – записал Ин. Анненский.

Кстати, у Анненского есть стихотворение «Старая усадьба»:

Тени дома. Сердце радо. А чему?

Тени дома? Тени сада? Не пойму.

У символиста Анненского здесь за темой «дома» встает вся Россия, которая в конце концов (после 17-го года) становится только тенью.

Но «Вишневый сад» не только о неизбежном переходе одного времени в другое («Да! Время идет!»), но и о бесконечности, о неприспособленности к другому миру, о пассивности борьбы за существование.

История человечества идет, не глядя на красоту «вишневого сада». Полезность – вот девиз прогресса. Рим сменил в свое время «вишневый сад» греков, французская революция погубила красоту налаженной жизни аристократов, турки закрыли византийские храмы и т. д., и т. д. Кто-то даже сопротивляется, в отличие от Раневской и Гаева, но смена формаций от человека не зависит. Выживают приспособленцы. Конформисты.

«Вишневый сад» был написан Чеховым на смене двух веков. Помещичий уклад XIX века и бурное начало экономического подъема XX века. И в этом контексте «Вишневый сад» с одной стороны – символ беспечной патриархальной прекрасной жизни, а с другой стороны – «Вишневый сад» – где все на продажу, где можно подсчитывать десятины, о которых так скрупулезно в свое время писал Александр Минкин, и разбивать на них дачные участки. И в зависимости от идеи и воли режиссера можно было поворачивать спектакль в поэтическую символику или с убийственной точностью подсчитывать эти десятины, «реалистически отображать действительность». Эфрос выбрал первый путь, и здесь неуместны подсчеты, сколько денег мог дать Лопахин взаймы или сколько он в конце концов заплатил за сад. Нет рационального решения. Варя говорит, что только чудо может спасти имение.

С одной стороны, Раневская признается, что «без вишневого сада я не понимаю своей жизни», а с другой стороны, палец о палец не ударяет, чтобы его спасти. Это что – упрямство? Или спасение своей души? Кто-то из театроведов эту неразрешимую проблему называет «комплексом сада». Это состояние души знакомо почти каждому, когда вопреки логике и выгоде человек поступает по-своему.

Я это хорошо понимаю. После смерти мужа я осталась одна в большой квартире на Тверской улице. В кабинет мужа я до сих пор не захожу, там только вытирается пыль и поливаются цветы. Друзья советуют продать мою большую квартиру (старую, где последний косметический ремонт делали лет 30 назад), купить квартиру в новом, благоустроенном доме, нанять шофера, путешествовать и ни о чем не думать. Логично. Разумно. Выгодно. Но я этого делать не буду, потому что тогда я стану другой. Может быть, так и надо начинать новую жизнь? Некоторые так и делают. А другие не могут. Не могут – и все! И я тоже – не могу.

Вишневый сад продать было бы выгодно. Он был недалеко от города – «видно в ясную погоду». Во-вторых, «возле прошла железная дорога». Итак, «местоположение чудесное, река глубокая» – все сводится к одному: чтобы спасти вишневый сад, его надо продать, и сад разобьется на дачные участки.

На что Гаев возмущается: «…какая чепуха!» А Раневская: «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич», – не хочет понимать.

На моем экземпляре «Вишневого сада» записаны на полях первые разъяснения Эфроса по поводу Раневской. Во-первых, зачеркнуты все ремарки Чехова.

«Детская, милая моя, прекрасная комната…» – на полях записано со слов Эфроса: «Сентиментальность? – Расчет + сердечность».

Когда Раневская выходит во второй раз, продолжая, видимо, разговор с Гаевым: «Как это? Дай-ка вспомнить… Желтого в угол! Дуплет в середину!» У меня здесь на полях записано пожелание Эфроса, что на холм, на могилы и кресты только косится боковым зрением. Деликатно. Поэтому села на авансцене на детский стульчик. И все очень нервно. Резко Варе: «Ты все такая же, Варя». А потом оказалось, что все кругом не так уж плохо. «Мне хочется прыгать, размахивать руками».

Чехов не любил «мерихлюндии». Поэтому, когда Варя говорит: «Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!» или Гаев: «Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи». Раневская подхватывает это, ерничая, и ее реплика звучит, как чужие плохие стихи: «О мое детство, чистота моя!.. После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя». Она как бы издевается и над своими чувствами, и над сентиментальностью других. Передразнивает их.

28 мая 1975, среда . Репетировали 3-й акт. Потом прогнали 1-й и 2-й акты. Очень большие провалы по ритму. Высоцкий сбрил бороду, сказал, что и сам рад от нее избавиться. Кое-что успеваю записывать за Эфросом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: