Михаил Макеев - Николай Некрасов

- Название:Николай Некрасов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-04000-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Макеев - Николай Некрасов краткое содержание

Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать «компрометирующие» обстоятельства, открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта, название произведения которого «Кому на Руси жить хорошо» стало сакраментальным вопросом.

[Адаптировано для AlReader]

Николай Некрасов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

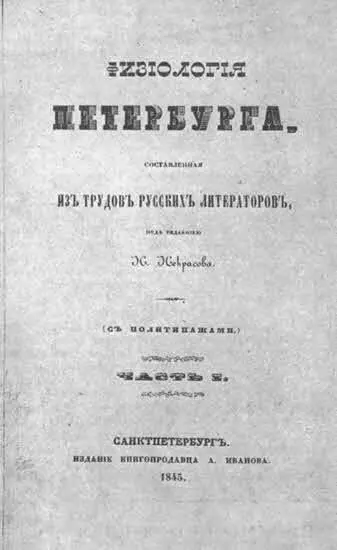

Издательская деятельность Некрасова приводит к новому улучшению его материального положения. К концу 1843 года он уже может считаться человеком с серьезным достатком, существенно большим, чем у его учителя. «С 44 года дела мои шли хорошо. Я без особого затруднения до 700 рублей ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 рублей в месяц», — утверждает Некрасов в поздних автобиографических фрагментах. В середине 1844 года он совместно с В. Р. Зотовым задумывает издание сборника, посвященного описанию разных сторон петербургской жизни. Видимо, толчком к этому замыслу стал успех описаний жизни столицы, которые Некрасов печатал в «Литературной газете» под названием «Письма петербургского жителя». Возможно, однако, что на него подвигли слухи об огромной популярности во Франции жанра «физиологий» — иногда коротких, чаще развернутых очерков, содержащих описания самых разнообразных сторон частной и общественной жизни (издавались «физиологии» брака, женщин, трущоб, шляп, улиц, кровати, спальни и т. д.). Были попытки привить этот жанр русской литературе: в 1841–1842 годах выходил альманах Александра Павловича Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими». Фаддей Венедиктович Булгарин только что, в 1843 году, отметился в модном жанре, издав сборник «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого».

Судя по участию Зотова, поначалу их с Некрасовым проект мало отличался от стихотворных фельетонов, журнальных обозрений и «Статеек…». Однако замысел заинтересовал Белинского и благодаря ему превратился в одно из серьезных литературных предприятий. Дело шло трудно, Некрасову впервые пришлось вести переговоры уже не с начинающими литераторами, литературными поденщиками вроде его самого в недавнем прошлом, а с популярными авторами, преодолевать проблемы с цензурой (в связи с «Физиологией Петербурга» произошло едва ли не первое серьезное столкновение Некрасова с этим институтом, свидетельствующее в том числе, что издание по-настоящему «задевало», затрагивало глубокие раны общественной жизни). Всё неожиданно усложнилось из-за того, что у сборника в ходе создания поменялся литературный «ранг» — теперь его нельзя было выпускать на дрянной бумаге, с плохой полиграфией. Понадобились качественные гравюры, шрифты и пр. В результате Некрасов оказался настолько поглощен новой работой, что в середине 1844 года был вынужден отказаться от редактирования и издания «Литературной газеты», и Краевский снова передал ее Ф. А. Кони.

Затрата сил и вложение средств в результате себя оправдали. Сборник, получивший название «Физиология Петербурга», вышел двумя выпусками в марте и июле 1845 года и стал важнейшим событием в истории русской литературы, провозгласившим появление новой литературной школы, окрещенной Булгариным «натуральной». В сборнике были напечатаны статьи и очерки маститых, популярных В. Г. Белинского, В. И. Даля, И. И. Панаева, Е. П. Гребенки, малоизвестного А. Я. Кульчицкого, начинающего Д. В. Григоровича и, наконец, самого Некрасова, поместившего в нем стихотворный фельетон «Чиновник» и прозаический очерк «Петербургские углы» (фрагмент незавершенного романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»). Судя по косвенным данным, альманах был успешен и в коммерческом отношении — Некрасов точно угадал интерес к теме сборника и правильно выбрал авторов.

Став литературным событием, сборник, однако, не содержал шедевров, выходивших за рамки крепкой беллетристики, оставшихся в истории русской литературы в качестве бессмертной классики (это относится и к текстам Некрасова). Во вступительной статье Белинского это не только учитывается, но и становится своего рода программой: критик утверждает необходимость и полезность как раз такой литературы среднего уровня как инструмента правдивого и критического изображения разных сторон жизни общества. По мысли Белинского, литература не может существовать и выполнять свои функции только усилиями гениев. Гении — редкость, к тому же они прихотливы и капризны. Им нельзя предложить общественно полезную задачу, заставить служить чему-нибудь, кроме их собственного призвания. Иное дело — талант второго ряда: он не может дойти до высот и глубин осмысления действительности, доступных гению, но способен верно изобразить ее; он более рационален, а потому его можно мобилизовать на выполнение общественно значимой задачи (например, изображение страданий городской бедноты). Отчасти размышления Белинского выглядели несколько бестактно, поскольку фактически он объявлял всех участников сборника посредственными литераторами (и к этому сразу придралась славянофильская критика: сборник действительно «посредственный», иронически соглашался Константин Сергеевич Аксаков, в то время наиболее активный и красноречивый противник западничества). Однако по сути это было верно — практически ни один из участников «Физиологии Петербурга» впоследствии не поднялся выше уровня талантливого беллетриста. Парадоксальным образом получалось, что участники сборника сами соглашались с суждением Белинского, поскольку печатались в сборнике, открывавшемся таким суждением о них.

Оценка Белинского касается и произведений Некрасова, опубликованных в «Физиологии Петербурга», и, безусловно, справедлива и по отношению к ним. Соглашался ли Некрасов с тем, что он всего лишь дельный, толковый беллетрист, пусть и полезный для общества и литературы? Видимо, сама публикация в этом сборнике знаменовала для Некрасова переход на новый уровень, продвижение от развлекательной литературы и журналистики к серьезной. И вполне умеренная похвала Белинского свидетельствовала по меньшей мере о признании Некрасова вполне органичной частью нового движения, «серьезным» писателем, пусть и не гениальным. Это значило тогда для Некрасова очень много — как минимум то, что как литератор он перестал быть «тлей» и с его литературной детальностью можно было уже не только «мириться» или оправдывать ее необходимостью добывать средства к существованию.

Изменения в творчестве Некрасова, произошедшие после встречи с Белинским и под влиянием их бесед, наиболее отчетливы в его критике. С одной стороны, было очевидно, что, несмотря на наставничество Белинского, большим критиком он не стал, не открывал новых горизонтов. Он никогда не встанет в ряд не только со своим кумиром Белинским, но и с Добролюбовым, Анненковым и даже Михайловским. С другой стороны, именно критические статьи этого времени едва ли не нагляднее всего показывают усвоение Некрасовым литературных и общественных приоритетов Белинского. Это хорошо видно в публикации «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году. Статья первая» в «Литературной газете» за 1 января 1844 года. Здесь во вступительной части Некрасов, говоря о немногочисленных образцах настоящей литературы, характеризует ее:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: