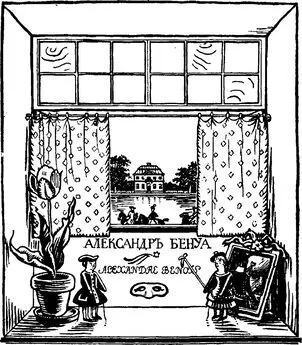

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В сфере искусства все эти споры оказывали сильное влияние на общественное и творческое самосознание художников. Проблема взаимоотношений национальной духовной традиции и культурного опыта других стран нередко становилась, подчас в мистифицированном виде, основой эстетических систем и художественных концепций.

Александр Бенуа не был склонен вносить в проблему «Россия и Запад» (или, как ее иногда обостряли в художественных спорах,— «Восток и Запад») тот напряженный интеллектуализм, с которым подходили к ней, скажем, его современники-символисты, возводя ее в степень фило-софско-исторической формулы, обозначающей трагические коллизии эпохи. Его взгляд на нее был гораздо более конкретным и, главное, более непосредственно художническим, смягчающим жесткость философских конструкций живым восприятием искусства. Далек был автор мемуаров и от того, чтобы, подобно символистам, считать провиденциальной миссией русской культуры быть местом борьбы двух противоположных стихий — «Востока» и «Запада». Однако все это ни в коем случае не означает, что проблема Запада имела в глазах Бенуа чисто эмпирический характер и не заключала в себе внутреннего, достаточно глубокого культурологического смысла. И его воспоминания, и его письма, и его критические статьи свидетельствуют, что часто встречающиеся там культурологические рассуждения отнюдь не были лишь малозначащими «заметками на полях», что они должны были показать читателю важность тех общих цепностных ориентиров, которые определяются историческими судьбами русской культуры, ее общественными потребностями, ее духовным содержанием.

Именно чувство патриотического долга перед русской культурой, ощущение своей глубокой сопричастности ее художественному опыту — вот, безусловно, та основная идейная и эмоциональная сфера, внутри которой раскрывается на страницах мемуаров многосторонний интерес Бенуа к Западу. И, пожалуй, лучше всего это сказывается в теме Петербурга, являющейся едва ли не основой драматургии всего писательского замысла. «К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания»,— заявляет автор с самого же начала (I, 15), и это свое намерение

Мои воспоминания» Александра Бенуа 603

полностью осуществляет. Тема северной столицы проходит через всю книгу, оборачиваясь поочередно двумя своими ипостасями. Самые проникновенные, самые интимные страницы мемуаров посвящены Бенуа описанию Петербурга и своего в нем существования. Но не менее выразительны те места, где мемуарист рассказывает о постоянном ощущении Петербурга в себе, в своих мыслях, чувствах, поступках.

Известно, что привязанность Бенуа к Петербургу дала на рубеже веков реальные плоды в его деятельности и как художника и как историка искусства. Достаточно, например, напомнить, что со статьями Бенуа современники не без основания связывали возрождение широкого общественного интереса к торжественной красоте классических архитектурных ансамблей города, возрождение пушкинской традиции его поэтического восприятия 25. Обо всем этом в дальнейшем понадобится еще кратко сказать. Возвращаясь к мемуарам, стоит обратить внимание на крайне характерную в только что указанном смысле полемическую направленность их вступительных страниц. Начиная книгу с объяснения в любви Петербургу, с портрета самой «личности» (по слову Бенуа) своего родного города, мемуарист не довольствуется выражением своих восторгов и здесь же вступает в спор, за которым сразу вырисовывается сфера более общих проблем. Когда Бенуа пишет: «У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией, у этого «казарменного*, «безличного», «ничего в себе национального» не имеющего города, есть своя душа» (1, 16),— он иронизирует по поводу взглядов своих былых противников не только на архитектурный облик молодой столицы, но и, в известном смысле, на исторические судьбы художественной культуры послепетровской России. Именно на эту проблему ориентированы точно воспроизводимые автором доводы и определения его оппонентов.

«Испытание Петербургом» (если воспользоваться выражением современного исследователя русской литературы26) —чрезвычайно существенный момент в духовной биографии Бенуа, в его поисках путей идейного и творческого самоопределения. Кроме прочего, здесь имело значение и то обстоятельство, что в свойствах собственного сознания художника все время интриговал феномен, чем-то близкий «загадке» Петербурга: в обоих случаях автора интересовала трансформация западных, европейских начал (будь то семейная среда «Шуреньки» — этот,

25 Отмечая эти заслуги критика и историка искусства, современники обычно имели в виду в первую очередь статью Бенуа «Живописный Петербург», опубликованную в журнале «Мир искусства» в сопровождении большого количества архитектурных снимков и «петербургской» графики А. П. Остроумовой-Лебедевой, К. Е. Лансере, О. Э. Браза (Мир искусства, 19U2, т. VII). Статья эта находилась в ряду многих других критических выступлении Бенуа и его научных публикаций на ту же тему.

îe Долгополое Л. На рубеже веков. Л., 1977, с. 190. Упомянутое выражение употреблено автором в главе (ее название: «Миф о Петербурге и его преобразование в начале века»), интересно раскрывающей принципиальный идеологический и художественный смысл темы Петербурга в русской литературе начала столетия.

604

Г. Ю. Стернин

по словам Бенуа, «своеобразный космополитический клан» 27, или же заграничное происхождение многих строителей Петербурга) в объект и субъект национальной русской культуры. А ощущение своей причастности художественному движению России и, более того, своей активной роли в этом движении всегда оставалось одной из определяющих черт общественной и творческой психологии Бенуа.

Обращая внимание на особую чувствительность Бенуа к этой теме, следует иметь в виду и другое. По мере того, как на берегах Невы разворачивало свою деятельность новое художественное объединение — «Мир искусства», не раз подчеркивавшее свою генетическую связь со столицей, тема Петербурга обретала еще один, самый прямой выход в современные творческие проблемы, и это еще более усиливало ее историко-культурный аспект. В художественных спорах рубежа веков назвать того или иного графика или живописца «петербуржцем» означало дать ему совершенно определенную характеристику, указать на его принадлежность «мирискусническому» лагерю и тем самым противопоставить его представителям «московской школы» — понятие в критическом обиходе тех лет тоже вполне устойчивое в своем нарицательном смысле. Правда, «Мир искусства» в более узком смысле, как выставочная организация с конкретным составом своих членов и экспонентов, был многим обязан, особенно в раннюю свою пору, как раз московским художникам. Именно они — К. Коровин, Левитан, Серов, Врубель и некоторые другие — задавали тон на первых экспозициях, устроенных Дягилевым. Кстати сказать, Бенуа полностью отдавал себе отчет в этом обстоятельстве, и как о событии первостепенной важности он пишет в мемуарах о своем «открытии» москвичей, последовавшем в 1896 г. и оказавшем большое влияпие на объединительные намерения «мирискуснических» лидеров. И тем не менее, основываясь на ситуации, сложившейся в русской культуре на самом исходе прошлого столетия, а затем, несколько позже, опираясь на факты художественной жизни второй половины 1000-х годов, критическая мысль настойчиво проводила рубеж между «Москвой» и «Петербургом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)