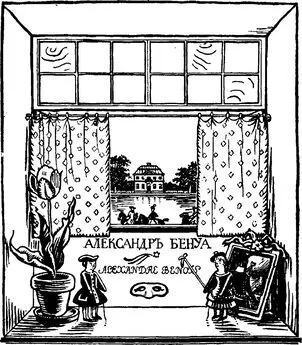

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Зимний сезон 1913—1914 гг. у меня весь прошел в Москве, где я был главным образом поглощен своей постановкой «Хозяйки гостиницы» («La Locandiera») Гольдони. Если я скажу, что для этой пятиактовой **, но все же не бог знает какой длинной комедии пришлось произвести (того требовала обязательная тщательность постановок в Московском Художественном театре) сто двадцать пять (!) репетиций, если я прибавлю, что я был не только автором декораций, но и постановщиком-режиссером, то станет ясно, до какой степени я весь ушел в эту работу, увенчавшуюся полным успехом. И все же «моя первая любовь» продолжала владеть мною, и поэтому, когда Дягилев попросил меня создать постановку оперы Стравинского «Соловей», то после некоторого колебания я принял это предложение. Мало того, Сережа сумел меня втянуть еще и в постановку «Золотого петушка», о котором я мечтал давно — с того самого времени, когда под марш из этого шедевра Римского-Корсакова в 1909 г. выступали артисты, занятые в дивертисменте «Le Festin» 2*. Теперь же не только эта мечта могла получить свою реализацию, но одновременно мне силь-

Мы остановились на полной, не сокращенной версии этой комедии, а в ней пять действий.

«Пир» (франц.). Об этом балете я упоминал уже вскользь в своем месте. Он причинил мне немало забот и не потому, разумеется, что я сделал рисунки для некоторых костюмов, а потому, что самая затея этого дивертисмента принадлежала мне. Хвастаться этим не приходится. Получилось нечто довольно банальное, но нам в 1909 г. во что бы то ни стало нужно было тогда еще одно балетное действие на 3/4 часа времени (того требовало репертуарное распределение), и вот пришлось прибегнуть к такому салату. При этом мои расчеты были основаны на эффекте, который, мне казалось, неминуемо должен был произвести любимый мной финал из 2-ой симфонии Чайковского. Я не перестаю и сейчас считать, что музыка этого финала содерлшт в себе все данные для создания чего-то бесновато-упоительного. Даже в богатой на произведения подобного характера русской музыкальной литературы найдется не много вещей, которые обладали бы такой силой плясового задора, каким обладает эта гениальная разработка темы украинского «Журавля». В этом поистине есть что-то дьяволическое, угарное, какой-то пьяный, непреодолимо-притягивающий разгул, заставляющий всех откалывать коленца и участвовать в каких-то безумных хороводах. Увы, на самом деле получилось нечто скорее тусклое и, во всяком случае, далекое от первоначального замысла, на осуществление которого, однако, Фокин приложил все усилия. Я думаю, что грех заключался скорее именно в разношерстности той массы в 60 человек, которая принимала участие в этом ансамбле. То были те самые танцоры, которые только что выступали в отдельных номерах дивертисмента:

532

Последний сезон до войны

но захотелось осуществить и другую свою заветную идею,— поручить зрелище оперного исполнения... балетным артистам, и это при сохранении всего вокального элемента.

О таком довольно-таки рискованном раздвоении оперного исполнения я думал давно, но руководило мной при этом не вздорное желание «выкинуть что-то особенное» (напротив, я за свою долгую художественную карьеру остался чист в этом отношении и никогда не подпадал соблазну «эпатировать буржуа»); толкало меня на этот опыт то, что слишком часто оперный спектакль представляет собой совершенно неприемлемое зрелище, и это потому, что в нем доминируют требования голосовой звучности. Бывают, разумеется, исключения. Прекрасен был всегда Шаляпин; когда нужно — демонически красив, а то и жутко страшен. Прекрасен был Ершов в Тангейзеро, в Зигфриде, в Зигмунде. Очень хорош бывал Фигнер, и я мог бы удлинить этот список еще на десяток имен как русских, так и французских, итальянских и немецких артистов. Но исключения только подтверждают правило, да и этим артистам зачастую приходилось петь и играть с товарищами, один вид которых разрушал всякую романтику, всякую иллюзию; достаточно вспомнить хотя бы о такой дивной певице, как Фелия Литвин1. Какая же она была, по правде говоря, Изольда или Брунгильда?

В сознании того, что в этом кроется грех непоправимый, присущий самой природе оперы, у меня и явилась «преступная» мысль — заменить оперных артистов такою группою исполнителей, в которых физические недостатки как бы исключались сами собой. В балете не может быть явных монстров, и в любой балетной компании легко добиться того, чтобы происходящий на сцене «роман», служащий всегда драматической основой, казался убедительным и привлекательным. В балете, как правило, мы имеем дело с людьми, обладающими если не всегда идеальной, то все же приятной и «располагающей к себе» наружностью. Другой дефект оперы заключается в том, что в ней зачастую участвуют артисты, не имеющие понятия об игре, ступающие как медведи, жестикулирующие без всякого смысла. О, сколько я таких ужасов нагляделся еще в детстве, когда посещал итальянскую оперу, где дело доходило иногда до того, что даже привыкшие к этим безобразиям меломаны прыскали от смеха при виде того, что вытворял (чего «не мог не вытворять») какой-нибудь тенор или какое-либо сопрано с самым знаменитым именем!

' Напротив, в самое воспитание балетных артистов входит в качестве «обязательного предмета» и обучение «выразительной видимости» на сцене. Самая культура танца учит управлять своими движениями, «развязывает» их, дает им гибкость и грацию. При этом, когда нужно было, то талантливый балетный артист с успехом воплощал и любой гротескный или уродливый образ — достаточно вспомнить о Чекетти в роли феи Карабос, Бекефи в роли Квазимодо, Гердта в «Синей бороде»...

в Трепаке, в Мазурке, в Гопаке, в Лезгинке и т. д., и это преобладание этнографического, слишком реального элемента и лишило наш финал фантастики, присущей музыке.

Последний сезон до войны

533

И вот, когда я ознакомился в 1909 г. с предсмертным произведением Римского-Корсакова, я решил, что это та самая опера, которая могла бы позволить произвести намеченный опыт с наименьшим риском. В этой онере есть нечто от кукольного театра; ее символика, точно заимствованная из простонародных лубков, имеет простую категоричность и не требует более тонкого психологического толкования. Опера эта — очень показная опера. При этом она вся состоит из действия. С другой стороны, как раз главное после царя Додона действующее лицо — Шемаханская царица должна являть собой сказочную красоту, а к тому же она должна уметь и ходить как фея, и даже танцевать. В силу всего этого я не переставал настаивать на своем проекте, но естественно, что в годы, когда у нас в труппе не было оперных элементов, поставить «Золотой петушок» было немыслимо. С момента же, когда Дягилев снова вернулся к опере, возможность эта настала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)