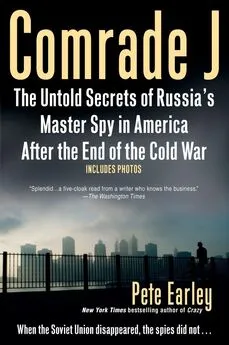

Пит Эрли - Товарищ Жан

- Название:Товарищ Жан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Penguin/G.P. Putnam's Sons

- Год:2007

- ISBN:978-1-1012-0767-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пит Эрли - Товарищ Жан краткое содержание

С 1995 по 2000 год полковник Третьяков был главным агентом СВР в Соединенных Штатах: в качестве нью-йоркского резидента он руководил примерно 60 агентами, которые действовали против США и их союзников в ООН. Хотя он агент КГБ в трех поколениях, Третьяков разочаровался в советском строе и в том, который пришел ему на смену, и в 2000 году перешел к американцам.

Эрли предает огласке тот факт, что в течение нескольких лет до своего побега (точный срок не указывается) Третьяков тайно работал на ФБР, почти ежедневно рискуя жизнью.

Товарищ Жан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующей категорией были "информативные контакты", которые также не являлись завербованными агентами. Это могли быть дипломаты, журналисты, бизнесмены, политики, в общем, все те, у кого был доступ к полезной информации. Если кагебисту нужно было узнать, сколько тонн стали было произведено в Германии в определенном году, он мог выяснить это у знакомого чиновника из министерства. Часто "информативные контакты" даже не знали, что имеют дело с сотрудником КГБ, так как те выдавали себя за советских журналистов, торговых представителей или дипломатов.

"Нейтральные" и "информативные" контакты в КГБ еще называли "вспомогательными источниками". Они могли приносить определенную пользу, но не приносили "конкретных результатов". Это выражение было эвфемизмом, заменявшим в КГБ слово "вербовка", его нельзя было употреблять в служебных телеграммах, которые могли быть перехвачены. Таким образом, вместо того, чтобы написать "объект был завербован", офицер разведки писал, что ему удалось достичь с объектом "конкретных результатов".

Шпионы по классификации КГБ делились на две группы: "агенты" и "надежные источники". Вообще, само слово "шпион" очень часто используется неверно. Например, офицер разведки КГБ — не шпион. Шпион — это тот, кто шпионит для сотрудника КГБ, ЦРУ или ФБР, тот, кто предает свою страну. Так как ЦРУ и ФБР называют своих сотрудников "агентами", этот слово также употреблялось на Западе неправильно по отношению к советским разведчикам. В КГБ никогда не называли своих сотрудников агентами. Только офицерами или оперативными работниками. Агентом же, по терминологии КГБ, являлся шпион, о связи которого с КГБ не было известно иностранной контрразведке. "Надежным источником" являлся шпион КГБ, который встречался с советским разведчиком открыто, на виду у иностранных спецслужб, но факт его сотрудничества с КГБ оставался тайной. В свою очередь, о контактах "агента" КГБ с сотрудниками разведки не должен был знать никто. В качестве примера "надежного источника" можно привести дипломата из ООН, который регулярно общался с советскими коллегами по долгу службы, будучи одновременно тайным шпионом КГБ.

Часть занятий Сергея была посвящена обучению приемам вербовки шпионов. Процесс вербовки был довольно долгим и мог занимать 12 и более месяцев. Преподаватели подчеркивали, что, хотя офицер КГБ и проделывает всю подготовительную работу на месте, только Центр может принять решение, когда и как именно приступать к вербовке кого бы то ни стало. В головы студентов вбивалось, что офицер не может работать независимо от Центра, что в КГБ не место са модеятел ьности.

Первым шагом в процессе вербовки был выбор "объекта", на которого стоило тратить усилия. Он должен был иметь доступ к информации, которая интересовала КГБ. Если наличие доступа подтверждалось, Центр давал разрешение одному из своих офицеров пригласить "объект" на чашечку кофе или на ланч. Во время первой встречи оперативнику КГБ строго-настрого запрещалось говорить о какой-либо шпионской деятельности или пытаться завербовать потенциального агента. Его единственной целью было завязать приятельские отношения с "объектом" и незаметно выудить основные сведения о нем самом. Для передачи личных данных в Центр использовалась так называемая "Форма 21А", состоящая всего из одной страницы. В этой форме указывались следующие данные: имя, возраст, этническая принадлежность, занимаемая должность, образование и основная профессия. Там же офицер КГБ должен был подробно описать, как он познакомился с потенциальным агентом и, что особенно важно, указать, кто первым пошёл на контакт. Важным это было потому, что в КГБ всегда боялись "подставных" — сотрудников вражеских разведок, которые якобы "прозрели" и были готовы работать на СССР. Студентам объясняли, что разведслужбы США не раз подсылали армейских офицеров под видом таких "добровольцев" в советские посольства. Естественно, что в этом случае с ними проводили собеседование сотрудники КГБ, после чего незваный гость докладывал своему руководству в ЦРУ или ФБР о том, с кем именно он встречался в посольстве. Это был довольно простой способ узнать, кто из дипломатов на самом деле является офицером советской разведки.

Далее информация из "Формы 21А" сверялась с базой данных Центра, в архивах которого хранились сведения о нескольких миллионах человек. Иногда такая проверка выявляла "подставного" цэрэушника, который засветился когда-то на другом континенте и до сих пор числился "тайным агентом".

Если "объект" проходил проверку Центра, разрешалось договориться о следующей встрече, например, вместе поужинать. И опять ни слова о возможном сотрудничестве. На этот раз задачей было получить более глубокое представление о личности "объекта" и оценить его поведение. Нервничает ли он или спокоен, склонен ли к общению. Также нужно было выяснить его политические взгляды и, что особенно важно, отношение к Советскому Союзу.

Любое упоминание "объектом" шпионской деятельности или желания сотрудничать с КГБ вызывало в Центре подозрение в том, что объект был подослан. Если "объект" проявлял инициативу в процессе вербовки, реакция Центра была такой же. Студентам Краснознамённого Института рекомендовали избегать кандидатур, идеально подходящих для вербовки. Например, сотрудник КГБ пригласил на ужин специалиста по торговым переговорам, и во время беседы разговор перешёл на тему биологического оружия. Если эксперт в области торговли вдруг предложил попробовать разузнать подробнее о таком оружии на своей работе, советский разведчик должен был насторожиться. "Откуда у специалиста по торговым переговорам доступ к информации о биологическом оружии?" — задавал вопрос преподаватель. После второй встречи офицер КГБ должен был послать в Центр еще один подробный отчёт, стараясь не упустить ни одной мелочи. Где был ланч? Кто оплатил счет? Если "объект" предложил заплатить за трапезу в дорогом ресторане, была вероятность, что он "подставной". Почему? Потому что он, скорее всего, рассчитывался деньгами не из своего кармана и мог позволить себе быть таким щедрым. Такие незначительные детали были "сигналами", которые студент должен был научиться распознавать. Например, рядовой дипломат, жалующийся на своего посла, скорее всего, был подослан. "Только сотрудник иностранной разведки, выдающий себя за дипломата, может набраться храбрости критиковать посла своей страны", — наставляли в институте.

Центр рекомендовал не ранее чем после семи встреч делать следующий шаг, переходить к стадии Начальной Оперативной Разработки (НОР). Именно тогда Центр присваивал "объекту" оперативный псевдоним, к которому добавлялся шестизначный номер, начинавшийся с двойки. Это означало, что он еще не завербован.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: