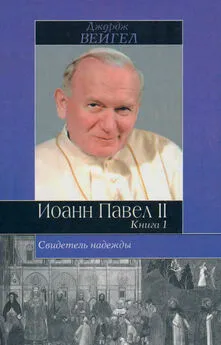

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Название:Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ»

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-17-005695-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 краткое содержание

Личная популярность этого человека поразительна — только за последние годы вышло более ста его биографий на разных языках. Эта книга отличается от многих.

Перед вами не просто биография, не просто перечень дат, событий и фактов, но — многоуровневый, детальный психологический портрет одного из самых известных людей нашего времени.

[Адаптировано для AlReader]

Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В послании Папы содержался своеобразный проверочный список, по которому делегаты мадридского форума могли бы определить, выполняется ли на практике требование соблюдения религиозной свободы. Свободны ли люди в своих правах верить в Бога и приобщаться к соответствующему религиозному сообществу? Имеют ли они возможность молиться индивидуально и коллективно, а также есть ли у них для этого соответствующие места? Свободны ли родители в выборе религиозного образования для своих детей и религиозных школ без опасения подвергнуться тому или иному наказанию? Имеют ли священнослужители реальную возможность исполнять свои обязанности в различных общественных учреждениях — больницах, армейских подразделениях и тюрьмах? Имеют ли мужчины и женщины полную свободу в выборе веры и исполнении религиозных обрядов без опасения подвергнуться наказанию со стороны государственных органов? Могут ли религиозные институты свободно избирать руководство, управлять своими собственными делами и обучать своих служителей? Могут ли священнослужители свободно и беспрепятственно исполнять свои обязанности перед мирянами? Имеют ли религиозные общины право и возможность свободно распространять веру посредством устного и печатного слова? Могут ли они свободно публиковать и получать уже опубликованные материалы и использовать средства массовой информации? Имеют ли они возможность свободно проводить благотворительную деятельность в обществе? Могут ли они свободно поддерживать контакты с другими религиозными институтами и верующими в других странах? Ни одна из коммунистических стран даже близко не подошла к более или менее удовлетворительному выполнению этих конкретных критериев религиозной свободы.

Послание Иоанна Павла II участникам СБСЕ в Мадриде было еще одним безошибочным вызовом Ялтинской системе и той идеологии, которая оправдывала ее в глазах Советского Союза. А тот факт, что оно было отправлено на следующий день после принципиального согласия правительства Польши на разрешение деятельности свободных профсоюзов в Гданьске, с советской точки зрения лишь усугублял эту проблему. Неделю спустя Иоанн Павел предпринял еще один шаг в этом направлении, сформулировав тему своего ежегодного послания по случаю Всемирного дня Мира, проводящемуся 1 января, следующим образом: «Служить миру, уважать свободу». Советская точка зрения, что соблюдение всеобщего мира может быть обеспечено без каких бы то ни было ссылок на права человека, весьма деликатно выраженная Андреем Громыко в его обращении к Иоанну Павлу в январе 1979 г., подверглась жесткой критике с самых разных сторон.

СИНОД О СЕМЬЕ

Синод епископов, созданный Павлом VI во время Второго Ватиканского Собора, преодолел за первые десять лет своего существования много бюрократических и теологических проблем. Синод не был ни своеобразным продолжением Собора, ни мини-Собором, хотя многим казалось, что он будет действовать именно таким образом. Всемирный епископат вместе с епископом Рима и под его непосредственным руководством осуществляет всю полноту власти над Вселенской Церковью, и эта власть не может быть делегирована какой-то одной части всемирного епископата. Небольшая часть епископов, какой бы представительной и авторитетной она ни была, не может принимать ответственных решений за других епископов и даже простых верующих Церкви. Они имеют право говорить только от своего собственного имени, и, если их мнение имеет для Церкви большое значение, оно все равно не может быть определено в терминах всеобщей доктрины или обязательной для всех практики. Все решения Синода должны непременно подкрепляться авторитетом Папы и только после его безусловного одобрения выходить в свет в качестве официальных.

Синод не представлял собой своеобразный законодательный орган, но вместе с тем обладал определенным весом в качестве выразителя коллективной воли Коллегии епископов. Поэтому с самого начала важнейшей организационной проблемой в деятельности Синода стал вопрос о том, как заставить его епископов конкретно и правильно отражать специфический характер религиозной общины. Первая же попытка предоставить Синод самому себе породила целый ряд серьезных проблем. Документ Синода от 1971 г. под названием «Справедливость в мире» погрузился в темные воды мрачных теологических споров и сопровождался попытками уравнять политическую активность с евангелизмом и церковными таинствами, которые воспринимались бы в качестве «конституционных основ» Церкви. А Синод 1974 г. по вопросам евангелизации зашел в тупик и даже не смог достичь консенсуса по итоговому заявлению.

Иоанн Павел II попытался внести ясность в некоторые процедуры Синода и таким образом защитить его права в системе римской бюрократии, назначив 14 июля 1979 г. словацкого епископа Йозефа Томко Генеральным секретарем Синода епископов. Томко был весьма опытным куриальным сановником, который прекрасно понимал, каким образом можно усилить присутствие Синода во внутренней бюрократической структуре Ватикана. Кроме того, у Томко было еще два серьезных преимущества перед другими: он был известен как человек самого Папы, а тот, в свою очередь, не скрывал намерения оживить деятельность Синода и не только во время его регулярных заседаний, но в течение всего длительного процесса подготовки встреч, выработки решений и претворения их в жизнь.

Синод 1980 г., посвященный роли христианской семьи в современном мире, был первым в ряду тех, которые готовились, проводились и завершались при непосредственном участии Иоанна Павла и Томко. Он же послужил своего рода образцом активного участия Папы в работе Синода в течение последующих лет его понтификата. Он аккуратно посещал все генеральные заседания, внимательно слушал выступающих, никогда ничего не говорил, но при этом тщательно фиксировал на бумаге все происходящее. Кроме того, он приглашал на обед или ужин в свои апартаменты каждого члена Синода и служил мессу в начале и в конце Синода.

Дискуссии на заседании Синода 1980 г. продемонстрировали, что пятнадцать лет, прошедших со времени выхода энциклики «Gaudium et Spes», и двенадцать лет после «Humanae Vitae» так и не привели к согласию между епископами всего мира по поводу кризиса семейной жизни в современном мире или по проблемам церковной этики брачных отношений. Одни епископы полагали, что во время разработки «предложений», которые Синод должен был представить Папе, чтобы тот подготовил соответствующее послание всей Церкви по вопросам семьи и брака, они подвергаются манипуляции со стороны римских чиновников. Другие же считали, что епископам, оказывавшим давление ради пересмотра сексуальной этики, защищаемой энцикликой «Humanae Vitae», так и не удалось в полной мере оценить пророческую позицию Папы Павла VI против агрессивного натиска сексуальной революции на брачные отношения. Были также и те, кто думал, будто все эти дискуссии не оказывали сколько-нибудь серьезного влияния на современную семейную жизнь. Если все синоды, как выразители определенной коллегиальности, должны были способствовать укреплению единства всего мирового епископата, то Синод 1980 г. по вопросам семьи явно не соответствовал этой задаче.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоанна Хмелевская - Книга про еду [Моя поваренная книга]](/books/116251/ioanna-hmelevskaya-kniga-pro-edu-moya-povarennaya-kn.webp)