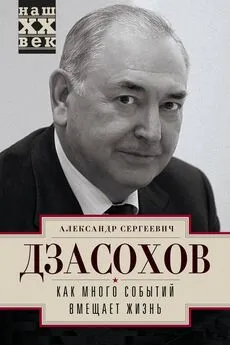

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь

- Название:Как много событий вмещает жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-227-07902-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь краткое содержание

Как много событий вмещает жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любое крупное федеративное государство (и тем более такое уникальное и сложное, как Советский Союз) имеет шансы при некоторых обстоятельствах столкнуться с угрозой дезинтеграции. Руководители государства должны это понимать и быть всегда готовыми дать адекватный ответ на подобный вызов. В позднем СССР этого не произошло, хотя потребность в таких действиях назревала еще с 1970-х годов. По мере того, как рос образовательный уровень народов, входивших в состав многонациональной страны, поднимался уровень их национального самосознания – у них появлялись и все более весомые основания для новой исторической самоидентификации. С этим были связаны возникавшие попытки критического пересмотра перспектив СССР как общего государства многих народов, сомнения в эффективности и правильности сложившегося государственного устройства – причем не столько с точки зрения экономической, промышленной, социальной и т. п. политики, сколько с позиции самоощущения народов, сохранения их национальной идентичности. При этом критическое переосмысление перспектив СССР, ставшее результатом усложнения советского общества, не должно было привести к автоматическому, спешному запуску механизмов распада государства. Центробежные тенденции вызревали в течение длительного времени, и нейтрализовать их можно было на начальных стадиях – до того, как они приняли трудно-обратимый характер.

Судьбы народов в СССР – большая, неисчерпаемая тема. Очевидно, что ее раскрытие не должно сводиться к тиражированию полярных клише: с одной стороны, о якобы угнетении и подавлении воли народов в Советском Союзе, и с другой – об абсолютно беспроблемной жизни «дружной семьи советских народов». Здесь требуются глубокие, всесторонние, объективные научные исследования.

Невозможно отрицать, что в стране существовало жесткое администрирование и идеологические ограничения. Но правда заключается в том, что в советскую эпоху мощный импульс к развитию получили культуры народов СССР, а всеобщая доступность образования позволяла им подниматься на мировой уровень. Более того, именно культурная революция в СССР позволила многим народам состояться в качестве наций, с собственной национальной интеллигенцией и политической элитой. И ни один народ в Советском Союзе, сколь бы он ни был мал по численности, не исчез с этнической карты мира. Возможно, здесь мы имеем первый случай в новейшей истории, когда государству удавалось оптимальным образом поддерживать и гармонизировать культурные различия. Это лишний раз доказывает, что разрушение страны не было результатом объективного процесса развития наций, не шло снизу вверх. Деструктивные импульсы в годы перестройки транслировались как раз сверху вниз, усиливаясь по мере обретения разными группами некогда единого советского политического класса автономных властных полномочий.

Понимание этого обстоятельства показывает, насколько важно для изучения последнего периода советской истории внимание к судьбам представителей политического сообщества – я бы сказал, начиная с верхних этажей государственной власти и до уровня районных администраций. Не стоит забывать, что распад СССР самым серьезным, иногда драматическим образом отразился на их личных судьбах.

В конце 1980-х годов стремление национальных элит уйти в «самостоятельное плавание» особенно отчетливо прослеживалось на балтийском направлении. Позже появилось немало «знатоков», которые стали задним числом утверждать, будто заранее предсказывали, что все случится именно так, как случилось. Однако в действительности эти люди либо неоправданно переоценивают свои прогностические способности, либо пытаются подстроиться под текущую конъюнктуру.

Конечно, у меня как у человека, десятилетиями работавшего преимущественно в международной сфере, как и у очень многих других, возникали различные, в том числе и критические, оценки положения дел и перспектив развития национально-государственного устройства страны. В середине 1970-х годов, когда в результате противостояния двух идеологий и изнурительной холодной войны утвердились принципы мирного сосуществования на основе ядерного сдерживания, государство могло бы решиться на неординарные шаги. СССР тогда находился в зените своего могущества, и было бы своевременно на основе единой политической воли подойти в государственном строительстве к новым рубежам, связанным с большей самостоятельностью союзных республик. Конструктивное и своевременное преодоление сверхцентрализации, трансформация партийно-идеологической надстройки, ослабление доктринальной жесткости советской системы могли постепенно создать запас институциональной прочности, своеобразный «иммунитет», который помог бы избежать кризиса, подобного случившемуся в 1991 году.

И хотя история распорядилась по-своему и распад советской «империи» состоялся, тем не менее вполне можно прогнозировать рост тенденции к интеграции территорий исторической России, большого евразийского пространства. Эта перспектива является стратегической целью нашего времени. Не надо думать, что такая новая интеграция подразумевает повторение СССР и тем более вернет мировую политику к геополитическому антагонизму, в очередной раз расколет мир на враждующие лагеря. Как раз напротив: она может стать составной частью общемировой интеграции на новом качественном уровне – интеграции многополярного мира, связанного воедино общими интересами, ценностями, системами коммуникаций и безопасности.

Успешным направлением интеграционного курса ряда государств на постсоветском пространстве стало создание Российской Федерацией, Казахстаном и Республикой Беларусь Таможенного союза. Именно этот этап явился плацдармом для продвижения к формированию нового уровня интеграции – Евразийского экономического союза, начавшего работу в январе 2015 года.

Продолжу тему Кавказа в контексте обстоятельств, сложившихся после распада СССР. Существует соблазн объяснять особенности Кавказа тем, что народы региона якобы обладают фундаментальной «цивилизационной инаковостью» в отношении остальной России (читай – великого Евразийского континента) и что присутствие внутри российской страны-цивилизации такой «чуждой» периферии с неизбежностью воспроизводит конфликтность по всему спектру политических и социальных отношений. К сожалению, такой поверхностный подход чрезвычайно распространен в наши дни. Но широкое распространение не придает ему ни малейшей исторической обоснованности. Являясь пассивной реакцией на текущие процессы, он не способен объяснить ни их детерминацию, ни общую динамику. По сути, его сторонники предлагают далекое от действительности клише, сводящее актуальные проблемы и противоречия к неким якобы извечным, едва ли не «онтологическим» культурным различиям. Результатом следования такому клише становится абсолютный тупик – как в теории, так и в практической политике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: