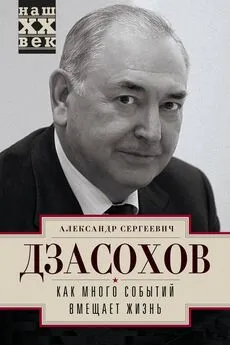

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь

- Название:Как много событий вмещает жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-227-07902-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь краткое содержание

Как много событий вмещает жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К сожалению, обострение кавказских проблем и особенно драматические события в Чечне едва не разрушили фундаментальные принципы российского политического мышления, формировавшегося десятилетиями и столетиями. Начиная с 1990-х годов в «почвенной» России все громче раздавались голоса: хватит воевать, жертвовать человеческими жизнями, надо отделять Чечню. Авторитетнейший русский писатель, сам выходец с Северного Кавказа, из Ставрополья, назвал отсечение Чечни от России «оздоровляющим отъемом… и укреплением России».

Формально те, кто разделял эту точку зрения, относили себя к патриотическому лагерю и выступали за отделение Чечни во имя сохранения России. Но фактически они ставили крест на территориальной целостности страны. Разве не так?

На противоположной, либерально-демократической стороне политического спектра аналогичные идеи высказывали популярные в то время, но скороспелые политики, которые сошли или сходят на обочину истории.

Столетиями государственные деятели России, ее лучшие люди, труженики и воины, поэты и писатели, люди разных национальностей работали над созданием единого, целостного государства. Это был кропотливый, тяжелый труд, дело, которому посвящали и отдавали жизни. Его непростая хроника запечатлена в сокровищнице русской литературы, в произведениях Пушкина, Лермонтова, Толстого. Позже эстафету государственного строительства приняли новые поколения, союз России и Кавказа был скреплен кровью на полях Великой Отечественной войны, где люди разных национальностей выступили как большой единый народ и отстояли независимость общей Родины.

Но в 1990-х годах едва не возобладали те, кто готов был обесценить плоды трудов предшествующих поколений, отступить перед непростыми, но все же преодолимыми обстоятельствами.

Судьбу российского Кавказа в начале 1990-х годов выпало решать людям с взаимоисключающим опытом, с разным мировоззрением и разным пониманием исторической судьбы России. Но всех их объединяло на тот момент одно разрушительное стремление полностью отречься от «старого мира». Это вело к утрате ответственности за судьбы людей, полному отрицанию исторической преемственности в развитии государства и общества.

Между тем следует понимать, что ни культурные различия, на чрезвычайно сложный этнический ландшафт Кавказа, ни его насыщенная противоречивыми, а порой и трагическими событиями история не могли быть причинами фатального и якобы «непоправимого» кризиса на Кавказе. Ибо пресловутая этническая многосоставность, культурное разнообразие, «проблемная история» представляют собой только предпосылки реальной политики, ее условия, но никак не автоматически действующие детерминанты.

Исходя из этого становится понятно, что во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов на Кавказе в наиболее динамичной форме проявился именно общесоветский кризис. Проблемная кавказская повестка дня требовала крайне аккуратной, продуманной политической стратегии, такой государственной линии, которая смогла бы объединить политические элиты региона в новом общегражданском проекте, помочь им сформулировать эффективный ответ на вызовы времени. Политическим лидерам эта задача оказалась не по силам. Более того, базовая причина кавказской геополитической уязвимости как раз и заключалась в несоответствии между нарастающими и усложняющимися проблемами региона и упрощенным типом их решений, к которому тяготело руководство страны в 1990-е годы. От него требовалось увидеть новые горизонты исторического сотворчества людей разных этносов и культур, выйти к новому пониманию солидарности и общегражданских ценностей. Ведь время горбачевской перестройки объективно совпало с развилкой истории, на которой находилась вся советская гражданская нация. Перед страной остро стоял вопрос: какой должна стать эта нация? Что будет объединять людей в ней, если прежние экономические (государственное хозяйство) и идеологические (социализм и перспективы построения коммунизма) основания оказываются проблематичными?

Ответы на эти вопросы даны не были, а сложная кавказская историческая реальность стала тем полем противоречий, на котором политические ошибки руководства страны проявились наиболее рельефно после дезинтеграции союзного государства и смены политических элит. На Кавказе развернулось соперничество за использование частью этих элит доктринальных «альтернатив социализму» в виде этнического национализма и религиозной идеологии. Из сундуков прошлого были вынуты все исторические обиды; резко обострились территориальные проблемы. Внезапно выяснилось, что на Кавказе фактически нет республик и краев, границы и состав которых не вызывали бы возражений и споров. В течение двух-трех лет здесь возникла целая цепь территориальных и статусных конфликтов и споров – от статуса Адыгеи на западе Кавказа до так называемой «талышской проблемы» на юго-востоке региона, в Азербайджане.

Образно говоря, после распада СССР на Большом Кавказе конфликтов возникло больше, чем существует горных вершин. Наиболее острыми стали карабахский, югоосетинский и абхазский на Южном Кавказе, чеченский военно-политический конфликт и конфликт вокруг Пригородного района Северной Осетии на российском Северном Кавказе.

Необходимо отметить еще одну группу факторов кавказского кризиса – внешнеполитическую. В 1990-х годах Кавказ в очередной раз превратился в площадку геополитического соперничества крупных держав. Уход России из Центрально-Азиатского и Прикаспийского регионов открывал для стран Запада неограниченный доступ к их углеводородным ресурсам. Южный Кавказ в этих условиях рассматривался как стратегический коридор для независимого от России и Ирана канала транспортировки сырья. Для установления контроля над ним Западу нужны были политические гарантии отдаления стран Южного Кавказа от России. В США и Западной Европе в этот период возникли десятки исследовательских центров, занимающихся исключительно Кавказом. Наращивались усилия внезапно объявившихся десятков и сотен советников, консультантов по развитию исследовательских и правозащитных программ. Стратегическая цель такого проникновения заключалась в том, чтобы прочнее привязать Южный Кавказ к Западу за счет дистанцирования от России. А последнее, в свою очередь, предполагало «широтный» взлом единого Кавказа по южной границе РФ – возведение непреодолимых барьеров между Южным и Северным Кавказом.

На самом Кавказе обозначились разные стратегии реагирования на новые геополитические реалии. Часть прежних политиков и тех, кто устремился в политику в годы перестройки, решили воспользоваться антироссийской волной, чтобы заработать политические дивиденды. Но были и те, кто стремился во что бы то ни стало сохранить связь с Россией – как стремительно сама Россия в начале 1990-х годов не стремилась «выбросить» Южный Кавказ из сферы геополитических интересов. Эти политики рассматривали вековые связи с Россией как важнейший исторический, экономический и культурный ресурс для будущих поколений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: