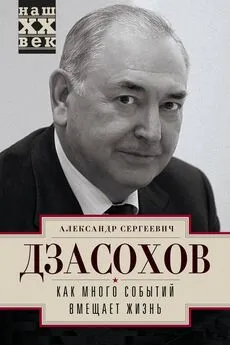

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь

- Название:Как много событий вмещает жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-227-07902-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь краткое содержание

Как много событий вмещает жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С моей малой родины – Осетии приходили предложения в вежливой, но нередко в жесткой форме возвращаться домой. Настало время глубокого и ответственного решения. Впереди меня ждало, образно говоря, второе вхождение в Терек. Об этом пойдет речь в следующей главе – «Смена эпох – эхо на Кавказе».

Глава 7

Смена эпох – эхо на Кавказе

Распад СССР: конфликтов стало больше, чем горных вершин

Вулканические толчки истории. Образы старых обид. Недолгий, но печальный след первой постсоветской волны руководителей южнокавказских республик. Антиисторические голоса из России – оставим Северный Кавказ. Разрушительное стремление отречься от «старого мира»

Дезинтеграция СССР – сложная страница современной истории. В будущем историческая наука исследует эту эпоху как состоявшийся цивилизационный цикл XX века. Такой взгляд, конечно, не должен заслонять драматические события, произошедшие в новой самоопределившейся России в 1990-х годах. Цепная реакция распада СССР могла бы повториться уже в новой России, что стало бы точкой невозврата. Мы стояли на краю пропасти, особенно на южном направлении, на Кавказе.

Почему именно Кавказ оказался наиболее уязвимым звеном в геополитической конструкции страны? Какие факторы стоят за этой особенностью? И какие выводы должны быть сделаны из найденных ответов – причем выводы не только теоретические, но и связанные с практической политикой?

Прежде всего, надо иметь в виду исторический фактор. На протяжении нескольких последних столетий политическая динамика Кавказа была беспрецедентно активной. Кавказ являлся главной ареной чрезвычайно интенсивного, часто военного, столкновения трех империй – Российской, Османской, Персидской, – что десятилетие за десятилетием накладывало неизгладимый отпечаток на весь его облик, создавало «политические черты лица» Большого Кавказа. Отсюда очевидно, что избранная Кавказом «российская судьба» имеет свои особенности.

На этапе своего становления Советская Россия вошла в жесткое столкновение с недавно возникшими политическими партиями на Кавказе – мусаватистами, дашнаками, грузинскими меньшевиками. Несмотря на молодость, это были партии, вполне созвучные своему времени, готовые к политической борьбе. А человеческая реальность была такова, что хотя большое число кавказцев не принимало советский строй, не меньшая часть кавказцев готова была идти в бой за Советскую власть. И эта реальность закаляла. В этих очень непростых условиях, как в горных породах, образовывались пласты кавказской политики. Эти пласты обнажились потом – после распада СССР. И тогда на поверхность снова вышли силы, которые, казалось бы, уже сошли с политической сцены. Началась острейшая политическая борьба за будущее кавказских народов.

В этих условиях союзное руководство не проявило должного единства действий, и там, где необходим был единый и вполне конкретный подход, демонстрировало амбивалентность. Еще в перестроечные годы члены Политбюро разделились, например, в оценках проблемы Нагорного Карабаха. Член Политбюро Лигачев в Баку выступал в поддержку азербайджанской позиции, а член Политбюро Яковлев в Ереване поддерживал противоположную сторону. Фактически они уже не были представителями партии, проводящей единую и последовательную политику.

Вся совокупность факторов привела к тому, что пути ряда кавказских народов оказались разнонаправленными.

Я пишу эти строки в условиях новой геополитической реальности на Кавказе. Но какие бы разные точки зрения ни существовали по поводу нашей истории, надо извлекать из нее уроки, которые определяли бы и гарантировали интересы всех государств на всем Большом Кавказе.

В сегодняшней России не существует единого подхода к анализу причин распада СССР. Профессиональные историки, политики, журналисты подчас рассматривают проблему с диаметрально противоположных позиций. Одни считают крушение СССР закономерным. Соответствующие аргументы сводятся к тому, что вовлеченность в изнурительную гонку вооружений, жесткая плановая экономика, закрытость от внешнего мира и нежелание анализировать и адекватно реагировать на происходящие в нем изменения сделали советскую модель нежизнеспособной. Политика конкурентов России, приведшая к обрушению цен на энергоносители – основной экспортный товар СССР, – стала катализатором якобы давно назревшей катастрофы.

Несогласные с этой точкой зрения считают, что распад одной из двух мировых сверхдержав не был предопределен и оказался возможен благодаря роковому стечению обстоятельств. Эта позиция ближе к истине. Известно, что политические лидеры ведущих зарубежных стран ориентировались на долгосрочное сотрудничество с Советским Союзом, и его распад стал для них полной неожиданностью. В этом неоднократно признавался, например, президент Франции Франсуа Миттеран; американский президент Джордж Буш-старший еще летом 1991 года заявлял Б. Ельцину, что его борьба против союзного руководства ошибочна. Таких примеров много.

В истории всегда действует то, что называется личностным фактором. Иногда он становится определяющим. И если политические лидеры оказываются не на высоте стоящих перед ними исторических задач, то распасться могут даже очень жизнеспособные государства.

В последний период существования СССР в результате ошибочных, непродуманных действий руководства страны была полностью расшатана система государственного и политического управления. Из Конституции СССР поспешно, без серьезной подготовки всей системы функционирования государства была исключена статья о руководящей роли КПСС, которая легитимировала позиции партии как главного политического интегратора советского общества. Никакой адекватной замены этому предложено не было. К формированию политического плюрализма надо было двигаться поэтапно и осмотрительно, а не распахивать шлюзы несистемной, не имеющей управленческого опыта оппозиции. Горбачев возглавлял четыре высших коллективных органа государственного и политического управления: Политбюро, Совет Республик, Президентский Совет, Совет Безопасности. Но эти структуры работали несогласованно и вместо того, чтобы объединять страну, стали часто помимо своей воли проводниками центробежных тенденций, с которыми должны были бы бороться.

В этой книге я не ставлю цель подробно анализировать процессы, приведшие к распаду страны. Этому посвящена значительная часть моей книги «Большое противостояние». Здесь же хочу подчеркнуть, что в дезинтеграции СССР особо разрушительной оказалась роль М. Горбачева и Б. Ельцина. Личные несовместимые качества не позволили этим политикам подняться до понимания масштабов ответственности перед историей и народом. Соглашусь с тем аргументом, что не в силах отдельных личностей развалить великую страну. Однако СССР оказался заложником волюнтаризма, отдавшего его судьбу в распоряжение ограниченного числа лиц. В то время как один вещал о бесконечных и безуспешных реформах и спешными темпами ослаблял и отдавливал КПСС от реальных политических дел, другой, подталкиваемый разрушительными, незрелыми, поверхностными политическими течениями, вытягивал Россию – душу и стержень – из массива великой многонациональной державы. Поэтому устойчивость государства подтачивали именно губительные процессы внутри его руководящего слоя. Считаю уместным пояснить, что в состав руководства партии я был избран на ее XXVIII съезде в июле 1990 года, когда немногим более года оставалось до драматического политического землетрясения – распада СССР. К этому времени перестройка уже перелопатила шестую статью Конституции СССР о статусе КПСС; все мыслимые, без учета возможности их адаптации, реформы одобрила «историческая» XIX партконференция.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: