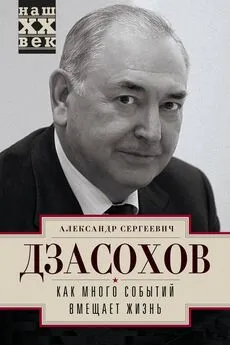

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь

- Название:Как много событий вмещает жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-227-07902-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь краткое содержание

Как много событий вмещает жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Говоря о размывании лагеря «победителей» после августа 1991-го, стоит задать вопрос: а существовала ли когда-нибудь эта группа, не считая нескольких послеавгустовских недель или месяцев? Думаю, вряд ли. В этом меня убедили многие наблюдения и беседы, состоявшиеся осенью 1992 года.

Хорошо запомнилась встреча с Юрием Владимировичем Петровым, руководителем администрации Президента. Петров сменил Ельцина на посту первого секретаря Свердловского обкома КПСС, когда тот в середине 1980-х годов уехал в Москву и возглавил столичную партийную организацию. В конце 1980-х Петров был отправлен послом на Кубу. Вероятно, за свое выступление, достаточно смелое и неординарное, на XIX Всесоюзной конференции КПСС. Тогда существовала традиция: проштрафившихся руководителей посылать на длительное время на дипломатическую работу за границу. Так их отодвигали от активной деятельности в стране. По тому, куда направляли, можно было судить о тяжести прегрешений. «Краем земли» считалась Монголия. Но и Куба была ненамного ближе. Я уже тогда знал Юрия Владимировича, и мое мнение о нем было самым положительным. После возвращения с Кубы Петров вышел на работу и в первый же день – это было 19 августа 1991 года – попал, что называется, из огня да в полымя. Вскоре его назначили руководителем администрации Президента.

Наш разговор был содержательным и полезным. Я просил Петрова убедить Президента, что в условиях нарастающего экономического кризиса важно отказаться от идеологических предубеждений и привлечь в сферу управления народным хозяйством знающих, компетентных людей. «Министры союзного правительства или их заместители, оказавшиеся не у дел, – это опытные хозяйственники-практики, уникальные специалисты, прошедшие солидную школу. Они имеют неоценимый опыт и поэтому в создавшемся положении особенно нужны стране». Таковы были мои аргументы.

Юрий Владимирович согласился, пообещал подумать. Уверен, он сделал все, что от него зависело. Тем более что мое предложение совпадало с инициативами, исходившими от других политиков. Какие-то подвижки тогда произошли. А вот насколько глубоко и серьезно могли они повлиять на изменение ситуации, это зависело, думаю, не от Петрова. Кадровую политику определяли другие люди из ельцинского окружения.

В политике новой России

Первое, что я должен был сделать, оказавшись в Верховном Совете России, – определить приоритеты будущей работы. Близкими для меня в то время были вопросы федеративного договора и национально-государственного устройства страны. Ведь и избран я был депутатом Совета национальностей Верховного Совета. Другая значимая проблема – отношения с государствами СНГ.

Главной же точкой отсчета в системе политических координат была для меня ситуация на Северном Кавказе. В первую очередь интересовало то, что происходит в моем избирательном округе, в Северной Осетии, как складываются отношения с соседями.

Каким показался мне тогда, в конце 1992 года, Верховный Совет РСФСР? По сравнению со многими коллегами я был политиком со стажем, поэтому избегал поспешных, опрометчивых шагов. Не вступил ни в одну из так называемых радикальных или либеральных оппозиционных фракций. Будучи настроен несколько консервативно, я не стремился быть вовлеченным в политические вихри того времени.

Вспоминается поездка в Грецию делегации российского парламента. В то время в составе делегаций оказывалось довольно много любителей путешествий, весьма далеких от проблем, стоявших в повестке дня. В интервью тележурналистам они сравнивали «юный» российский парламентаризм, которому якобы всего несколько месяцев, с греческим, которому более двух тысяч лет. Слушая это, можно было подумать, что россияне лишь недавно сошли с дерева и начали осваивать азы демократии. Это интервью показательно в том отношении, что многие российские политики того времени разделяли оскорбительный по сути тезис о «нецивилизованности» своей страны и своих народов.

Приблизительно в те же дни, когда российские депутаты знакомились с Грецией, мне довелось выступить в Дипломатической академии МИДа с докладом «Россия: парламентаризм и демократия». В нем я подчеркивал, что различные формы демократии так или иначе проявлялись на протяжении столетий российской истории. Классический пример – Новгородская республика, управлявшаяся народным вече, иначе говоря – собранием жителей города. Князья со своими дружинами приглашались новгородцами лишь для обороны, для ведения военных действий. Большим влиянием в Московском государстве пользовалась Боярская дума, без согласия которой царь не мог принимать важнейшие решения по вопросам мира и войны, бюджета, престолонаследия и т. п. В XVI веке в Московском государстве действовали Земские соборы. Они обеспечивали представительство сословий и местных интересов при обсуждении государственных дел. Земский собор как совещательный, консультативный орган не мог контролировать действия и решения монарха. Однако он способствовал достижению общественного согласия. Благодаря своему общественному влиянию и моральному авторитету собор мог служить противовесом царской власти. Государственные думы начала XX века при всей ограниченности их функций ознаменовали продвижение российского общества к освоению современных форм представительной демократии. После Октябрьской революции 1917 года на смену Думе пришли новые представительные органы власти – Советы.

Так что было совершенно неверно представлять российский парламентаризм неким неофитом, зеленым юнцом среди закаленных в острых схватках ветеранов парламентской борьбы. И то, что российские парламентарии могут постоять за себя, за свою страну, за своих союзников и друзей – и на трибуне, и в общей дискуссии, и в неформальной беседе, – нам впоследствии приходилось доказывать не раз.

Был ли Верховный Совет России «антиреформаторским»? Трудно сразу и однозначно ответить на этот вопрос. Для начала стоит определиться с тем, что тогда можно было считать реформами. А это непросто. Вспоминаю характерный эпизод. Дело было в конце лета – начале осени 1993 года. Делегация зарубежных парламентариев приехала в Москву в период острейшей конфронтации между парламентом и Президентом. И отечественная, и мировая пресса много писала о трудной судьбе российских «реформ», о том, какие «угрозы» возникают перед ними. Иностранных коллег принимал председатель Верховного Совета Хасбулатов. Я присутствовал на той встрече. В ходе беседы гости сочли необходимым высказать просьбу о защите российских «реформ» от пресловутых «угроз». В ответ председатель парламента попросил объяснить, в чем конкретно состоит предмет озабоченности, перечислить, что необходимо защитить под именем «реформ». Зарубежные парламентарии растерялись.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: