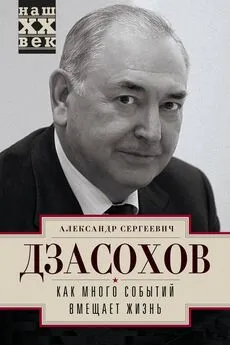

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь

- Название:Как много событий вмещает жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-227-07902-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дзасохов - Как много событий вмещает жизнь краткое содержание

Как много событий вмещает жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Номенклатурная чехарда

Вспоминая о событиях начала 1990-х годов, не могу не сказать о той пагубной роли, которую сыграла чехарда назначений и отставок, начавшаяся после августа 1991 года. Почти сразу же началось перетряхивание всего и вся. Уже с первых дней бросались в глаза непродуманность происходивших назначений, отсутствие здравого смысла в подборе и расстановке руководящих кадров. Очередных начальников сменяли так же легко, как незадолго до этого ставили на новые посты. По правительственным коридорам, министерствам и ведомствам проносится вихрь внезапных назначений и столь же неожиданных отставок.

Вот, скажем, председателем правительства России назначен И.С. Силаев, бывший член союзного кабинета министров. Не успели оглянуться, а он уже покидает свой пост, становится дипломатом, представителем России при Европейском союзе. Столь же быстро исчезает с политической сцены его заместитель В. Ярошенко – шумный «демократ» и «либерал», сделавший карьеру на критике советского прошлого.

Министром промышленности России неожиданно назначается директор небольшого тульского завода Титкин. Почему именно ему доверили министерский пост, остается загадкой. Выходит, в стране не нашлось других кандидатов, уже достаточно проявивших себя. При желании их можно было бы найти в той же Туле.

Складывалось впечатление, что опытных производственников выдавливали из экономики.

Каков же оказался результат странной кадровой политики начала 1990-х годов? Чем закончился мощный взлет совершенно неподготовленных людей? Разумеется, неизбежным падением, как это случилось, в конце концов, с тем же Титкиным и с множеством других, менее известных выдвиженцев того времени. А вместе с этим началось неизбежное падение во всем народном хозяйстве. А что же вчерашние руководители крупной промышленности, зачисленные в «красные директора»? Почему, даже после серии провальных экспериментов с новыми «кадрами», к ним не обратились? Очевидно, критерий профессионализма не имел тогда определяющего значения.

Среди тех, кто оказался «лишним», были такие люди, как сравнительно молодой (ему не было и пятидесяти) доктор технических наук Догужиев, курировавший в правительстве СССР весь военно-промышленный комплекс; Гусев – заместитель Председателя Совета Министров СССР; Маслюков – доктор технических наук, один из крупных хозяйственных руководителей, бывший председатель Госплана СССР; Щербаков, ему тогда тоже не было пятидесяти, – полный сил человек, доктор экономических наук, первый заместитель главы правительства СССР накануне августовских событий, и многие другие.

Все это подтверждает вывод об отсутствии разумной кадровой политики. Во всех развитых странах Запада и Востока интеллект, профессиональные знания считаются наиболее ценным фактором и условием общественного прогресса. Не случайно лучшие умы отбираются не только внутри страны, но и на мировом интеллектуальном рынке. Соответственно, на высших должностях в государстве могут оказаться только профессионалы.

Тем не менее уже приблизительно через год после августовской эйфории настроения в обществе стали меняться. И было от чего. Вместо ожидавшегося улучшения уровень жизни падал. Сократились объемы производства, в несколько раз выросли цены, появилась безработица. Все это приводило в состояние шока. Как раз в этот момент Съезд народных депутатов РСФСР пытался предпринять запоздалые меры по ограничению полномочий исполнительной власти. В итоге разразился сильнейший политический кризис. Те, кто еще вчера безоговорочно ратовал за запрет КПСС, начали уходить в оппозицию.

Самое примечательное: линия раскола проходила уже не между «вчерашними» и «сегодняшними», а внутри еще недавно единого политического альянса. Оппонентами «победителей» становились их недавние сторонники, переходившие на другие позиции. Например, академик Академии медицинских наук Сиденко – депутат от Ростова, доверенное лицо Ельцина во время президентской кампании, или Михаил Челышев, кандидат физико-математических наук, – доверенное лицо по Ульяновской области. Спустя год они, как и десятки и даже сотни других заметных людей, оказались в оппозиции к новой власти.

Линия раскола прошла и между первыми лицами государства, стоявшими рядом на одной трибуне в дни августа 1991-го: между Президентом Ельциным, с одной стороны, и Председателем Верховного Совета Хасбулатовым – с другой. Причем с течением времени это противостояние не ослабевало, а усиливалось. И это была не единственная трещина. То же самое происходило и внутри структур исполнительной власти, начиная с ее верхних этажей. Раскол по линии «Президент – вице-президент» был такой же чертой политического кризиса, как и по линии «Президент – парламент». И он шел еще глубже: в администрацию Президента, во взаимоотношения Президента с руководителями и исполнительной, и особенно законодательной власти субъектов Российской Федерации.

Хотя Ельцин, Хасбулатов и их сторонники пришли к власти вместе, им потребовалось совсем короткое время, чтобы они вступили в конфронтацию друг с другом. Их противостояние приобрело огромные масштабы, стало одной из самых драматических политических страниц новейшей российской истории. Хасбулатов и примкнувший к нему Руцкой выдвигали лозунги, не пытались просчитать последствия своих поступков. Они не учитывали, что противоположная сторона, Ельцин с его упрямством и властной хваткой, может пойти на крайние меры. Результат хорошо известен: танки на улицах Москвы, расстрелянный танками парламент. Возможности переговорного процесса не были полностью использованы. Все это свидетельствовало об отсутствии государственной мудрости, выдержки, опыта. Тогда произошел раскол между различными политическими силами, который еще много лет крайне негативно сказывался на общественных настроениях.

Противостояние отразилось и на характере новой Конституции России, принятой в декабре 1993 года. Именно под его воздействием ключевые властные полномочия сконцентрировались в руках Президента, а роль парламента оказалась приниженной. Конечно, политический фон, на котором шла работа над текстом Конституции, требовал централизации властных полномочий, создания условий, которые исключали бы повторение войны между ветвями власти.

При анализе событий осени 1993 года уместна аналогия с 1991 годом. В августе 1991-го танки уже были введены в Москву. К счастью, у советского политического руководства нашелся достаточный политический опыт; его представители понимали, что армия и методы подавления не должны использоваться для решения политических проблем. Поэтому, хотя демонстрация силы все-таки состоялась, дальше этого дело не пошло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: