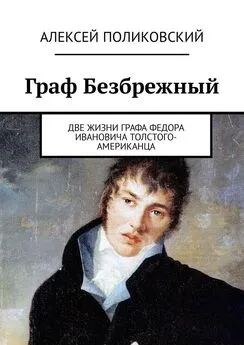

Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого

- Название:Записки графа Федора Петровича Толстого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7281-0332-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого краткое содержание

Часть «Записок» была опубликована в 1873 г. в журнале «Русская старина» со значительными редакторскими сокращениями и правками. Была опущена почти половина текста рукописи, где Толстой довольно резко критикует нравы высшего света екатерининской эпохи, дает далеко не лестную характеристику императору Павлу I и его сановникам, подробно рассказывает о своих учебных плаваниях в 1800–1801 гг. в Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию во время обучения в Морском кадетском корпусе.

Ф. П. Толстой принадлежит к той замечательной плеяде отечественных деятелей культуры, которые составляют славу России. Чем бы Толстой ни занимался — медальерным искусством, скульптурой, графикой, силуэтом, живописью, — он везде смог достичь больших успехов и доныне по праву считается одним из лучших художников первой половины XIX в. Художественные занятия не помешали Толстому не только интересоваться общественно-политическими событиями, но и принимать в них активное участие. В 1810 г. становится масоном, а вскоре и сам возглавляет масонскую ложу «Избранный Михаил». Почти одновременно он становится членом, а затем одним из руководителей тайного общества «Союз благоденствия». Толстой был знаком со многими писателями, поэтами, художниками и композиторами. Его знаменитый салон в разное время посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка, А. Н. Верстовский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Крылов, М. И. Глинка, А. Н. Майков, А. Ф. Писемский, Т. Г. Шевченко, К. П. Брюллов и многие другие. Частыми гостями были декабристы К. Ф. Рылеев, А. А. и Н. А. Бестужевы, С. П. Трубецкой, Н. М. и А. Н. Муравьевы, С. И. Муравьев-Апостол.

Для всех интересующихся историей и культурой России.

Записки графа Федора Петровича Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свидетельством прощения Николаем I «заблуждений молодости» художника служит благодарственный рескрипт на имя последнего за благоразумные распоряжения его во время бунта (он разоружил солдат Финляндского полка, оказавшихся у него во дворе, разъяснил им факт отречения Константина от престола и советовал им идти просить прощения у царя за свою ошибку). На похоронах Александра I он был назначен маршалом и нес государственный жезл [45] Каменская М. Указ. соч. С. 114.

.

Несмотря на разрыв с декабристами, Ф. П. Толстой сохранил на протяжении всей жизни свои убеждения, независимость и смелость суждений [46]. Его дочь свидетельствует: «Отец продолжал быть тем, чем он был прежде: горячим защитником всего свежего, молодого, сочувствующим всякому движению вперед, всякому благому начинанию, с ясным, широким взглядом на вещи» [47]. Многочисленные подтверждения тому мы находим в его неопубликованных обширных дневниках, которые он вел во время путешествий по странам Западной Европы в 1845–1846 и 1861–1862 гг., судя по всему, не предназначавшихся для печати, в том, как он добивается освобождения из ссылки Т. Г. Шевченко, как резко порицает николаевское царствование, как приветствует освобождение крестьян [48]. «Отец всю жизнь шел не только вровень своего времени, но скорее впереди него: он горячо приветствовал Федотова, ожидал возрождения искусства от картины Иванова, и если б он был начальником академии в 63-м году, то кто знает, — может быть, нашим молодым художникам не пришлось бы выходить из нее и основывать свою артель… — вспоминала Е. Ф. Юнге. — Я знаю, что когда случилась эта история, то отец мой, восьмидесятилетний старик, был вполне на стороне молодых художников и много раз говорил, что «они правы», что, «избирая сюжет своей картины, художник может с большей свободой и любовью работать и лучше выразить свою мысль». «Раз мы видим, что прежний способ не годится, — надо его изменить» [49].

В 1825 г. Толстого назначают преподавателем медальерного класса. Он стремится передать ученикам свое, реформаторское для того времени, представление о любимом деле. «Преподавание медальерного искусства отец вполне создал у нас в Академии: из дела чисто ремесленного — создал искусство», — писала Е. Ф. Юнге [50].

Уже через три года он — вице-президент Академии художеств. Более тридцати лет Толстой фактически руководит ее работой, не оставляя творческих занятий.

В 1836–1839 гг. он выполняет серию медалей в память русско-турецкой и русско-персидской войн 1826–1829 гг. Это был официальный заказ Николая I: он лично определял все темы медалей, утверждал каждый эскиз, внося при этом собственноручные поправки. Все это не могло не сказаться на художественном уровне этой серии, некоторые медали которой можно упрекнуть в статичности и композиционном однообразии. Однако лучшие медали вполне сравнимы по художественным достоинствам с медальонами на темы Отечественной войны 1812 г., а всю серию отличает ясность выражения мысли, изящество силуэтов и виртуозная техника. В эти же годы он работает над проектами целого ряда медалей (в награду за успехи в земледелии, садоводстве, геодезии; в честь русских архитекторов В. В. Растрелли, А. Ф. Кокоринова, Д. Кваренги, И. Е. Старова; на воссоединение униатов с православной церковью и др.), которые не были осуществлены.

В 1842 г. за вклад в развитие медальерного искусства российская Академия художеств утверждает его в звании профессора медальерного класса.

К работе над следующими медалями Толстой обращается лишь в 1850-х годах после длительного перерыва, заполненного напряженной работой в других видах искусства. Он выполняет медали в честь постройки в Петербурге Благовещенского моста, на кончину президента Академии художеств принца М. Лейхтенбергского и в 1861 г. — на отмену крепостного права. Но сделанные в пору угасания таланта мастера, они лишены многих достоинств его более ранних медалей, их отличает нарочитая условность, помпезность, дробность форм.

В 1841 г. Ф. П. Толстой получил крупный и ответственный заказ — сделать скульптурные украшения на вратах храма Христа Спасителя, строившегося в Москве по проекту К. А. Тона. К этой работе он приступил в 1846 г., по возвращении из первой своей поездки за границу, и завершил ее в 1851 г.

Барельефные изображения на входных вратах составляли единое целое со всем скульптурным убранством храма, программа которого была составлена московским митрополитом Филаретом. Ее воплощали в жизнь А. В. Логановский, П. К. Клодт, Н. А. Рамазанов и Ф. П. Толстой. При этом Толстой как вице-президент Академии художеств должен был, помимо творческих задач, решать массу организационных вопросов: готовить обсуждение проектов на Совете Академии [51], искать мастерские для вернувшихся из-за границы Иванова и Логановского, заниматься проблемами, связанными с формовкой, отливкой и размещением готовых моделей.

Толстому приходилось учитывать замечания и поправки, которые вносили члены на заседаниях Совета, и лишь после общего одобрения он мог приступать к изготовлению форм для отливки скульптур [52].

Всего к 12 вратам храма были выполнены 52 фигуры евангелистов, великомучеников, митрополитов и архиепископов, дни памяти которых совпадали с событиями войны 1812 г. Но эту последнюю и самую большую работу художника постигла трагическая участь: гипсовые модели не дошли до нас, а сами врата погибли вместе со взорванным 5 декабря 1931 г. храмом. Сохранились лишь медные модели центральных наружных врат западного портала, восковые барельефы фигур св. апостолов Петра и Павла и деталь композиции врат северного портала «Богоматерь с младенцем», да многочисленные подготовительные рисунки к этой огромной работе [53].

Видевший всю эту работу целиком знакомый и почитатель таланта Толстого А. Н. Майков отмечал «необыкновенную мягкость лепки, красоту и выражение лиц, благородство и простоту поз и всего сочинения», «поразительную гармонию красоты внешней и красоты духовной» [54]. Это, может быть, самое значительное творение Толстого ныне почти забыто, однако даже малая часть этой гигантской работы, сохранившаяся в запасниках музеев, позволяет специалистам говорить о барельефах Толстого как о «произведениях, удивительных по своей пластической завершенности, детальному анализу форм, позволяющих почувствовать широту творческого диапазона» художника, и причислять его к ряду крупнейших скульпторов середины XIX в. [55]

В 1849 г. Академия присуждает ему звание профессора скульптуры без выполнения специальной программы, по совокупности работ, созданных им в этом виде искусства.

В конце 1830–1860-х годах Толстой выполняет ряд других работ в области станковой скульптуры — бюст Николая I, голову Христа, статуи нимф для фонтана в Петергофе и для Эрмитажа, надгробие И. В. Кусову, проектирует памятники А. Х. Бенкендорфу и М. П. Лазареву, которые не были осуществлены в камне. Однако их нельзя причислить к удачам художника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: