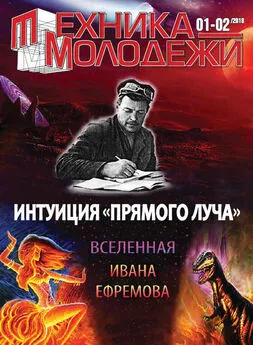

Андрей Константинов - Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча»

- Название:Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО «Корпорация ВЕСТ»

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Константинов - Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча» краткое содержание

В честь этого события мы решили издать книгу-альбом «Вселенная Ивана Ефремова».

В первую часть — книгу «Интуиция «Прямого луча» собрали очерки, репортажи, интервью ученых, изобретателей и писателей.

Во второй части — альбоме «Под чароитовой звездой» включили более полусотни живописных работ Геннадия Тищенко.

Как сказал один из выступавших на открытии мемориальной доски Ефремову: «Сейчас надо всем перечитать «Час быка», чтобы не пришлось вскоре перечитывать «Лев Толстой как зеркало русской революции…».

Здесь представлена первая часть.

Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ТУМАННОСТЬ,

СГУЩАЮЩАЯСЯ В ЯБЛОКО

Геннадий Прашкевич,

писатель

Семь лет назад вышла в Москве моя книга «Теория прогресса».

Весьма активная жизни некоего Леньки Осянина проходит на фоне совершенно необычного, почти невероятного события — запуска на орбиту Земли первого в мире искусственного спутника. В СССР, понятно. Новая звездочка, легко скользящая по ночному небосводу — это создание рук человеческих, это прямое подтверждение придуманной Колькой теории прогресса: все в жизни нужно делать так, к каждому делу, к каждому человеку нужно относиться так, чтобы к концу прожитого нами дня мы становились бы хоть чуть-чуть лучше.

Это не просто. Ведь описывался 1957 год.

Окружающий Леньку (то есть, меня) мир как-то мало годился для совершенствования. Гипсовые пионеры с горнами в городском парке, жестяные, потемневшие от непогоды флюгера над деревянными крышами, темные бревенчатые заборы, утренний нежный туман в огородах над бледными цветочками завязавшейся картошки, лужи на улицах, полонез Огинского, негромко доносящийся из репродуктора, фетровые шляпы, «балетки» из черного дерматина. А если внимательнее и дольше слушать репродуктор, то имена, имена, события. Дуайт Эйзенхауэр, Мао Цзэдун, генерал Де Голль, вторжение британских войск в Йемен, бои в Алжире, протесты против ядерного оружия…

1957 год. Книжки в библиотеке не те, что сейчас.

Конечно, Пушкин, Толстой, Тургенев, это само собой, это школьная программа. Но там же, на книжных полках можно найти «Астробиологию» профессора Г. А. Тихова. На цветной обложке — красная пустыня, редкие растеньица, кажется, синего света, и огромная планета Земля — на фоне звезд. Сфотографировано, понятно, на Марсе. Рядом с книжкой Тихова «Аэлита» — опять Марс. И «Звездные корабли» — там гости уже не с Марса, с других планет. Получалось, что мир огромен, в нем много разумных существ.

Но где все эти инопланетные гости? Как с ними пообщаться?

Никаких звездных кораблей, никаких специальных учебников по астробиологии или астроботанике; снова и снова — пыльные чердаки, пропахшие самосадом, кирпичные трубы над деревянными крышами, голубое небо, еще не расчерченное следами реактивных самолетов, ну и — «апрелевские» пластинки с невероятным голосом Имы Сумак, «Рассказы о том, что тебя окружает», алюминиевая посуда, кровати с панцирными сетками и никелированными шарами на фигурных спинках.

Боже мой! Какая астробиология, какие звездные корабли!

Что-то движется, конечно, не без этого. Первый полет «Ту-104», мощный атомный ледокол «Ленин», советские ученые в Антарктиде, синхрофазотрон в Дубне, но на знакомых улицах — лужи, в домах — хлипкие венские стулья, папиросы «Север», простеганные телогрейки, полувоенные кители, деревянные кадушки с солеными огурцами. В школе — уроки труда в мастерских, работа с деревом, какая тут астробиология? А еще — двойные рамы с серой ватой между ними и вырезанными из бумаги красными и зелеными звездочками, китайский чай в узких цветных бандерольках, резиновые калоши, — какой Марс?

Как и все, я слушал радио, прислушивался к разговорам взрослых.

Все определено. Зимой снег, летом — жара, пух тополей, ряска на озере.

И вдруг неожиданность: в журнале «Техника-Молодежи» начинает печататься роман Ефремова «Туманность Андромеды». Туманность… Какая туманность?. Названия глав чего только стоят! «Железная звезда». «Эпсилон Тукана». «Легенда синих звезд». «Симфония фа-минор цветовой тональности 4.750 мю». «Красные волны». «Ангелы неба».

И так номер за номером.

А параллельно печатанию романа начали появляться в газетах недовольные отклики читателей, действительно не понимающих, о чем идет речь? Какой такой эпсилон? — мы улицы не можем благоустроить. Какая симфония фа-минор, да еще в цветовой тональности? — у нас электричество подведено не ко всем поселкам? Отдавать детей в специальные школы, высылать преступников куда подальше? — мы это уже пытались делать, есть проблемы острее. Где, к примеру, добыть дешевый кирпич для новой печи? Как перетащить на свой участок купленный тес? Какие к черту папиросы «Казбек»? — на них денег не напасешься, канская махорка дешевле. Рано, рано говорить о далеких звездах, сперва починим заборы у своих домов.

Но приходил следующий номер журнала, и вновь и вновь происходило чудо.

Чудо туманности , на глазах сгущающейся в яблоко будущего.

Правда, критиков было много. И это были сердитые критики. Может и печатание романа они бы прекратили (дела земные важней), но осенью все того же замечательного и трудного 1957 года на орбиту Земли учеными и инженерами СССР был выведен первый искусственный спутник.

«В результате большой, напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, — торжественно вещал диктор, — ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических приборов.»

То есть, пока сердитые критики ворчали о необходимости ремонта дорог, кто-то (ученые, конструкторы, инженеры) занимались уже вопросами будущего.

И о будущем думали писатели, тот же Ефремов.

И вот туманность сгустилась в яблоко.

«Спутник имеет форму шара диаметром 58 сантиметров и 83,6 килограмма. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 42,002 мегагерц с длиной волны около 15 и 7,5 метра соответственно».

Радиосигналы. Слышите? Мегагерцы. Длина волн.

Вот вам и симфония фа-минор цветовой тональности 4.750 мю.

Впрочем, и критиков можно было понять. Ефремов писал о таком далеком, таком невероятном будущем, что говорить о нем, казалось, не имело смысла. Ну ведь правда, какая железная звезда? Сами вдумайтесь, какие полеты к неизвестным звездам? — мы все еще на маргарине живем.

Но я от любимого журнала не отрывался.

Я к тому времени хорошо знал, что Иван Антонович Ефремов не просто писатель-фантаст, выдумщик, я знал, что он — ученый, значит, знает, о чем пишет. Он известный палеонтолог, основатель одного из отделов палеонтологии — тафономии (учения о закономерностях захоронения ископаемых организмов). Как не знать, я перечитал все его книги и уже год переписывался с Ефремовым, получал от него письма, читал даже научные его статьи, и они приводили меня в восторг не меньший, чем его же фантастические рассказы. Даже в научных текстах Иван Антонович умел добиваться почти художественного эффекта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Никонов - Вселенная Марка [СИ]](/books/1060632/andrej-nikonov-vselennaya-marka-si.webp)