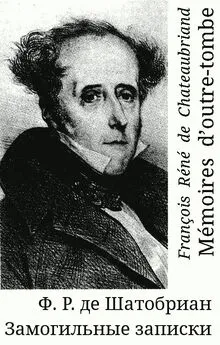

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки

- Название:Замогильные записки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство имени Сабашниковых

- Год:1995

- Город:М.

- ISBN:5-8242-0036-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки краткое содержание

Как историк своего времени Шатобриан незаменим, потому что своеобразен. Но всё-таки главная заслуга автора «Замогильных записок» не просто в ценности его исторических свидетельств. Главное – в том, что автобиографическая книга Шатобриана показывает, как работает индивидуальная человеческая память, находящаяся в постоянном взаимодействии с памятью всей человеческой культуры, как индивидуальное сознание осваивает и творчески преобразует не только впечатления сиюминутного бытия, но и все прошлое мировой истории.

Новейший исследователь подчеркивает, что в своем «замогильном» рассказе Шатобриан как бы путешествует по царству мертвых (наподобие Одиссея или Энея); недаром в главах о революционном Париже деятели Революции сравниваются с «душами на берегу Леты». Шатобриан «умерщвляет» себя, чтобы оживить прошлое. Это сознательное воскрешение того, что писатель XX века Марсель Пруст назвал «утраченным временем», – главный вклад Шатобриана в мировую словесность.

Впервые на русском языке.

На обложке — Портрет Ф. Р. Шатобриана работы Ашиля Девериа (1831).

Замогильные записки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Речь эта — одно из лучших доказательств независимости моих убеждений и постоянства моих принципов. Г‑н Сюар, человек свободный и неподкупный, говорил, что если бы речь моя была прочитана в Академии, стены рухнули бы от грома аплодисментов. В самом деле, трудно даже вообразить, какое действие произвело бы пылкое славословие свободе, прозвучи оно среди всеобщего раболепства Империи. Я хранил исчерканную рукопись как реликвию; к несчастью, совсем недавно, когда я покидал богадельню Марии Терезы, ее сожгли в числе многих других бумаг. Тем не менее читатели этих «Записок» смогут познакомиться с речью; один из моих собратьев-литераторов был так любезен, что снял с нее копию; вот она:

Когда Мильтон издал «Потерянный рай», ни один подданный трех королевств Великобритании не поднял голоса в защиту сочинения, которое, несмотря на многочисленные погрешности, принадлежит к прекраснейшим творениям человеческого духа. Английский Гомер умер в безвестности, и современники его предоставили потомкам заботиться о бессмертной славе певца Эдема. Быть может, это одна из тех жестоких несправедливостей, примеры которых нетрудно отыскать в истории литературы едва ли не каждого столетия? Нет, господа; едва покончив с гражданскими войнами, англичане не решились прославлять человека, который в годину бедствий высказывал убеждения чересчур пылкие. Чем же, говорили они, почтим мы память гражданина, который отдал жизнь ради спасения отечества, если будем воздавать почести праху того, кто может рассчитывать самое большее на наше великодушное снисхождение? Потомство оценит Мильтона по заслугам, мы же обязаны преподать урок сыновьям; молчанием нашим мы обязаны внушить им, что талант, которому сопутствуют страсти, — роковой дар и что лучше обречь себя на безвестность, нежели прославиться, причиняя горе отечеству.

Последую ли я, господа, этому достопамятному примеру или же стану говорить вам о жизни и сочинениях г‑на Шенье? Дабы примирить ваши обычаи и мои убеждения, мне, пожалуй, придется избрать средний путь, избегнув и абсолютного молчания, и подробного исследования. Но, что бы я ни сказал, слова мои не будут отравлены злобой. Если откровенностью я постараюсь не отстать от моего земляка Дюкло [1b5], то, как я надеюсь вам доказать, не уступлю ему и в благожелательности.

Было бы, без сомнения, любопытно узнать, что может сказать человек моих убеждений и взглядов, находящийся в моем положении, о том человеке, чье место я нынче готовлюсь занять. Было бы поучительно рассмотреть воздействие революции на словесность, показать, как пагубно могут повлиять на талант теории, увлекающие его по неверному пути, который, по видимости, ведет к славе, но приводит к одному забвению. Если Мильтон, несмотря на свои политические заблуждения, оставил сочинения, приводящие в восхищение потомков, то лишь оттого, что, хотя и не раскаявшись в своих ошибках, удалился от общества, чуждавшегося его, дабы отыскать в религии лекарство от своих горестей и источник своей славы. Разлученный с солнечным светом [1b6], он, создав новую землю и новое светило, покинул, можно сказать, тот мир, где не видел ничего, кроме несчастий и преступлений; в его Эдеме наши прародители исполнены той первобытной невинности, того священного блаженства, что царили в шатрах Иакова и Рахили; в аду же мучаются страстями и раскаянием те люди, чье исступление он разделял.

К несчастью, сочинения г‑на Шенье, несмотря на блистающие в них искры замечательного таланта, не отличаются ни древней простотой, ни благородным величием, присущими Мильтону. Ум этого автора был в высшей степени классический. Никто лучше него не знал основ древней и новой литературы: театр, красноречие, история, критика, сатира — он пробовал себя во всех областях, но все его сочинения носят на себе печать тех гибельных дней, когда они явились на свет. Продиктованные по большей части политическими пристрастиями, они снискали одобрение мятежников. Смогу ли я отделить в трудах моего предшественника то, что ушло в прошлое вместе с нашими раздорами, от того, что, возможно, составит в веках нашу славу? Интересы общества смешались здесь с интересами литературы. Я не в силах забыть первые и думать только о вторых; поэтому, господа, я принужден либо молчать, либо говорить, не обходя вопросы политические.

Есть люди, которые желали бы представить литературу областью отвлеченной, независимой от забот человеческих. Они скажут мне: «К чему хранить молчание? Рассмотрите сочинения г‑на Шенье с точки зрения сугубо литературной». Иначе говоря, господа, по их мнению, мне следует, злоупотребив вашим и моим собственным терпением, повторить те общие места, которые написаны повсюду и известны вам лучше, чем мне. Другое время, другие нравы: предки наши, наслаждавшиеся долгой чередой мирных лет, могли пускаться в рассуждения чисто академические, свидетельствовавшие не столько о таланте говорящих, сколько об их благоденствии. Но мы, несчастные обломки великого кораблекрушения, мы лишены возможности вкушать столь невозмутимый покой. Идеи наши приняли новое направление, умы пошли по иному пути. Академика в нас сменил человек; отбросив в сторону все, что было в словесности ничтожного, мы взираем на нее сквозь призму наших могущественных воспоминаний, вооруженные опытностью, которую доставили нам несчастья. Как! неужели после революции, заставившей нас прожить в несколько лет несколько столетий, мы запретим писателю размышлять о возвышенном? Неужели мы откажем ему в праве смотреть на жизнь с серьезной стороны? Неужели занятия его сведутся к пустым грамматическим придиркам, к исследованию правил вкуса и вынесению мелочных литературных приговоров? Неужели он будет стариться, так и не избавившись от младенческих пелён? Неужели на склоне лет чело его не избороздят морщины — свидетельства долгих трудов, важных мыслей, а нередко и тяжких испытаний, прибавляющих мужчине величия? Какие же неотложные заботы убелят его голову сединой? Жалкие тревоги самолюбия и ребяческие забавы ума.

Без сомнения, господа, подобная участь была бы на редкость незавидна! Что до меня, то я не способен так умалить себя и, находясь в здравом уме и расцвете сил, впасть в детство. Я не способен заключить себя в тот узкий круг, каким ныне хотели бы ограничить писателя. Так неужели же вы полагаете, господа, что, пожелай я произнести похвальное слово тому литератору и придворному, что председательствует на сегодняшнем собрании [1b7], я удовольствовался бы комплиментами по поводу унаследованного им от матери легкого и острого французского ума, какого уже не встретишь в наши дни? Разумеется, нет: я непременно представил бы во всем блеске то прекрасное имя, которое он носит. Я вспомнил бы герцога де Буфлера, вынудившего австрийцев прекратить блокаду Генуи. Я рассказал бы о его отце-маршале, правителе, который защищал от врагов Франции стены Лилля и этой доблестной обороной утешил в несчастье престарелого короля [1b8]. Это о нем, соратнике Тюренна, г‑жа де Ментенон сказала: «Сердце в нем умерло последним». Наконец, я помянул бы и Луи де Буфлера по прозвищу Силач, который являл в бою мощь и отвагу Геракла. Я показал бы, что у начала и конца этого рода стоят сила и изящество, рыцарь и трубадур. Французов считают потомками Гектора: я скорее поверил бы, что они происходят от Ахилла, ибо, подобно этому герою, владеют и лирой и шпагой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: