Николай Дмитриев - Мстера рукотворная

- Название:Мстера рукотворная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художник РСФСР

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Дмитриев - Мстера рукотворная краткое содержание

Мстера рукотворная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но именно в этой «кипучей буче» просыпалась тоска по бывшей профессии. Что бы ни делал, а думал о своем, заветном. Профессиональный опыт искал выхода.

Октябрьскую революцию трудовой народ Мстеры встретил большой демонстрацией. Революция пришла в поселок праздником. Ее противники из бывших хозяев, хозяйчиков, кулаков и подкулачников бесновались — горланили, улюлюкали, шушукались. Истинная же революция шла полуголодной, в объятиях с беднотой, ремесленным людом, несла пламенными устами заветную правду нового, которую предстояло еще самим же и устроить.

Советская власть крепла. Набирала силы и советская культура в поселке. По словам М. О. Кирикова, одного из первых энтузиастов рабочей самодеятельности, в октябре 1923 года был открыт объединенный рабочий клуб имени Октябрьской революции. Первой театральной постановкой был «Углекоп Корт» Д. Рида. 7 ноября 1923 года состоялась премьера. Зрительный зал был переполнен... Спектакли ставили бесплатно для рабочих и их семей. Проводили лекции, устраивали антирелигиозные диспуты с участием крупных лекторов из Москвы, г. Владимира; работала общепоселковая библиотека с читальным залом. Особенно читали рабочую газету и газету «Беднота», журналы «Хочу все знать», «Крокодил», «Лапоть» и другие. Так приходило новое.

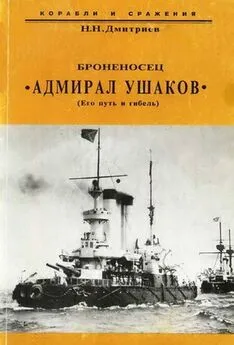

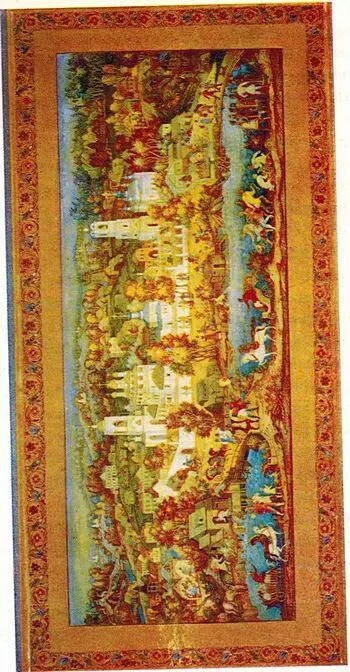

А. М. Крылов. Пластина «Слобода Мстера». 1974

Уже далеким эхом затерялась во времени ушедшая в прошлое нэповская Мстера. Отзвонил малиновый звон колоколов Богоявленского собора и угас в туманном мареве заречной поймы, притих и рассеялся в небытии. Давно сгорели фейерверки последней пасхальной ночи, выкипела смола в горящих плошках паперти перед собором. Отсверкал своей мишурой призрак благополучия ярмарочной нэповской карусели. С нею ушли старорежимные хозяева и хозяйчики, покинули торговые прилавки частники, исчезли торгаши и торговки — мелочники, за ними подались и заезжие китайцы со своими поделками: бумажными мячами, набитыми опилками, и отчаянно гремящими глиняными погремушками — жужжалками — подстать их призывным гортанным и отчаянным зазываниям: «пятачега, пятачега! — пять копеек! Покупай!» Ушли диковинные фокусники с их ручной «волшебной «ладью» туманных картинок сомнительного содержания про Гришку Распутина, про царя Николашку и про шашни государыни Александры Федоровны, про город Лиссабон, что есть он главная столица Португалии.

Новыми хозяевами стали представители народа. Они, убежденные революцией, ратоборствуя, учась и постигая, утверждали новое время.

Пришли к руководству сократы и демосфены нового времени, косноязычные и натужные в постижении страстной и беспощадной ленинской мысли о жизненной правде. Цепкие умом и сильные делом рук своих, они перестраивали вместе с народом жизнь во Мстере. Победа Советской власти уже была, но еще трудно было понять нам, что сильнее: старое или новое. Юродствующее во Христе старое долго было помехой новому. Мстительная ненависть кулаков и подкулачников много еще отнимала сил и энергии у его энтузиастов. Но символом нового времени уже реял красный флаг над Мстерой.

По центральной площади и улицам поселка, как чудо века, прошел первый трактор, сопровождаемый толпами людей. «Кухаркины дети» — мы многое видели, иногда забирались на заборы и крыши, чтобы увидеть своими глазами, как идет революция, хотя многого не понимали в ней, но своим ребячьим чутьем были на стороне нового. Мы всегда держались красной, солнечной стороны.

Сытно, духовито пахла булочная частника П. Паклева, призывно манила своими теплыми кренделями, булками и розовыми сушками, но это часто, очень часто, было не для нас. Постепенно входили в повседневный быт новые слова — «коммунист», «комсомолец», «пионер», «делегатка», «партячейка», «сельсовет», «ликбез», «колхоз» и многие другие. Мы видели первых коммунистов, этих „апостолов” нового, суровых и отрешенных аскетов, часто ходивших в одежде из простой холстины, в неизменном наплечном брезентовом плаще или бурлацкой куртке, в солдатских ботинках образца гражданской войны. Как образ тех дней, в памяти встает картина художника Е. Чепцова «Заседание сельячейки». В ней настолько типично передано то время, что в персонаже выступающего видится живой образ мстерского жителя Ивана Андрияновича Хорева, а в сидящем справа сельском интеллигенте — местного учителя.

Вытесняя старое, новое утверждалось и в обрядах. Состоялась первая гражданская панихида без попов, посвященная одной из первых комсомолок Мстеры Евдокии Петровне Дикаревой. Проходили антирелигиозные диспуты. Поднимались на подмостки на фоне Голышевской дачи синеблузники, состоящие из кустарок и кустарей промхоза. Они, народные умельцы, выдумщики, острословы, частушечники, песенники, плясуны, передавая свои мистерии-экспромты, сочиненные на злобу дня, вызывали одобрение, смех и жгучую ненависть тех, кто стал предметом всенародного осуждения. Среди этих энтузиастов-синеблузников, оставшихся в памяти на всю жизнь, были Лида Шишакова, Лиза Карышева, И. Карышев, сестры Леваковы, Федор Гогин, М. Гогина, А. Борисова, П. Плесков и многие другие. Часто выступая в Красном клубе, бывшем доме заводчика Крестьянинова, они надолго стали любимцами Мстеры.

Появились во Мстере и первые коммунары — воспитанники детской коммуны бедных семей и беспризорных. С ними в сельское захолустье словно ворвался свежий ветер. Проходили в праздничных колоннах первые комсомольцы и пионеры. Одетые в белые блузки и рубашки с красными галстуками, они трубили в серебряные горны, созывая юность на пионерские сборы и костры «синих ночей».

Так постепенно мужала наша юность, так, крупица за крупицей, складывалось и наше мировоззрение. Сама жизнь сделала нас ответственными не только за себя, но и за пережитки прошлого в сознании наших родителей. Все это «далекое и близкое» дорого нам потому, что именно в нем утверждалась гражданственность мстерского искусства. Ее следовало еще пережить, прочувствовать и суметь воссоздать в убедительных и ярких художественных образах, обретая в этом свою полезность и вероятную возможность нового художественного опыта. Но как это сделать? Как поймать эту таинственно-сказочную Жар-птицу?

Поначалу думали в одиночку, сообразуясь с обстоятельствами: вот если бы была какая организация — тогда другое дело.

Появилась такая организация. В 1920-е годы разобщенные кустари Мстеры объединились в профсоюз работников искусств — РАБИС. Первыми пробами были работы по росписи деревянных изделий и жестяных подносов. Полученные результаты далеко не отвечали художественным требованиям. Нужны были новые поиски.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: