Николай Дмитриев - Мстера рукотворная

- Название:Мстера рукотворная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художник РСФСР

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Дмитриев - Мстера рукотворная краткое содержание

Мстера рукотворная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заветная тропа пешеходов приведет нас к еле заметной протоке, заросшей осокой и мелким кустарником. По шаткому настилу из досок перейдем через ручей и окажемся бок-о-бок с живописной и мелководной речушкой, которая и называется Мелкой речкой. Здесь еще раз остановимся, обозревая окрестности. Влево от Мстеры мы увидим небольшое зеркало водоема: это озеро Тюмба. Память подскажет и другое название — Веньба. Поразившись необычностью названий, мысль будет работать над открытием их происхождения и, возможно, приведет нас к угро-финским племенам, когда-то заселявшим эти места. В раздумьях над историческим прошлым будем искать ответ и на происхождение названия «Мстера». Незаметно окажемся в широком раздолье лугов — в буйном цветении разнотравья. Придем к плесу реки Клязьмы, посидим на крутом берегу бывшего Кириковского перевоза, найдя здесь покой и новый приток мыслей, которые как бы сольются с вечным движением реки, времени и пространства. Встанем, походим по берегу, очарованные его неброской красотой, и, устремив взгляд на противоположный берег, будем искать за далью новую даль: там, скрытая зарослями верб, шиповника, орешника, черемухи, дубов и вязов, начинается зареченская сторона. Там в пойменных лугах и дубравах будут и заречные деревни — Добрицы, Павлово, Павлицы, Пагарицы, Растовицы, Круглицы, Косиково и другие. Названия пяти деревень оканчиваются на «цы». Если наше путешествие будет ясным летним днем, когда четко просматриваются дали, мы увидим за рекой, в верхнем ее течении, возвышающуюся колокольню — это село Рыло. Грубоватость названия, возможно, вас озадачит, и вы будете искать вероятную аналогию его словообразования.

Пока вы анализируете содержание этого названия, я вернусь к более близкому и реальному прошлому. Вспомню зареченские деревни и среди них в особенности деревню Павлово. Здесь — родина мстерского художника Николая Антоновича Наумова. Он учился в профтехшколе с 1932 по 1936 год. Одной из первых его ученических работ была композиция «Пожар в деревне», вызвавшая тогда своей правдивостью у нас, учеников, особый восторг.

Н. А. Наумов в миниатюрной живописи совершенствовался у Н. П. Клыкова. От природы склонный к живописи, он понимал и чувствовал живописный метод своего старого учителя, но полностью раскрыться как художник не успел. В 1938 году он был призван на службу в Красную Армию. С этого времени по дорогам войны вместе с нею он пришел к победе над фашистской Германией и империалистической Японией и после завершения войны еще долгое время служил в Советской Армии.

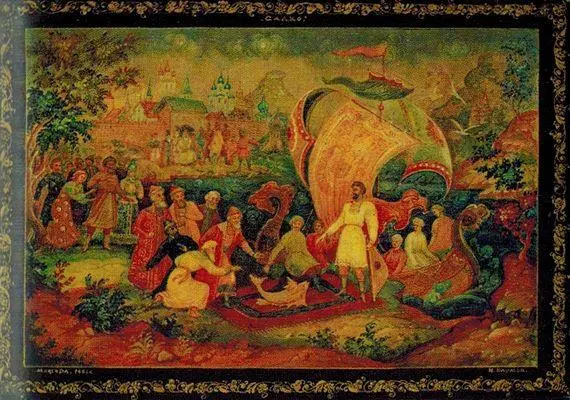

Я. А. Наумов . Ларец «Садко». 1961

Н. А. Наумов. Коробка «Первый трактор». 1974

Н. А. Наумов — человек трудной судьбы. Испытавший на себе горечь отступлений первых дней войны, чудом миновавший плена, перенесший после тяжелого ранения не одну операцию, он выжил благодаря могучему организму и вернулся к искусству.

Долгое время пришлось наверстывать упущенное. По крупицам обретая мастерство, он в 1953 году пишет свою творческую работу «На целине». С радостью первых успехов нахлынули сомнения и неудовлетворенность. Порой думалось: «Неужели очерствела душа, огрубела рука, неужели все потеряно? Нет. Нужно одолеть». И Николай Антонович неистово пишет, добиваясь совершенства, изучая традиции древнерусской живописи. Копирует для себя старых мастеров 1930-х годов, сличает, сравнивает, стремится проникнуть в тайны мастерства, рисует, составляет композиции — «когда-нибудь пригодятся». И к 1959 году, восстанавливая свое мастерство, начинает работать творчески, проявляя самобытные индивидуальные черты.

Живопись Н. А. Наумова мужественна и крепка по технике исполнения. Это художник, проникновенно понимающий крестьянскую тему. Несомненно, в этом сказывается знание деревенской жизни и сельского пейзажа. Вскрывается определенная закономерность: все, кто учился у Н. П. Клыкова, более удачно выражают себя в сельской, крестьянской тематике. С этой точки зрения во многом примечательна работа Наумова «Первый трактор». В ней передан образ деревни переходного периода — от единоличного сектора к коллективному хозяйству. Тема решена просто, доходчиво и задушевно. Чувствуется, что автор хорошо знал обстановку тех лет и правдиво отразил неброскую торжественность события. Живописные достоинства произведения — в цветовой слаженности и тональной разработке. Художник прочно встал на путь зрелого мастерства.

Н. А. Наумов — человек талантливый и увлекающийся. Кроме незаурядных способностей живописца, природа одарила его еще и редким голосом. Пение было вторым его призванием и, может быть, не меньшим, чем первое. Песня в его исполнении душевна, голос чист и звонок. Близко к сердцу пришлась Николаю Антоновичу песня:

Вижу дивное приволье,

Вижу реки и поля.

Это — русское раздолье,

Это — Родина моя.

На торжественных праздниках мы слышим эту песню в исполнении Н. А. Наумова и искренне верим, что он видел дивное приволье — оно прошло у художника через детство. Видел реки и поля — все это было в юности. И многотрудной дорогой войны, всей своей жизнью он пришел к пониманию: это — его Родина.

Удивительно, как многолик мир сказки, с которой начинаются наши детские годы. Да только ли детские? Вначале, завороженные таинственным содержанием, мы стремимся понять ее скрытый смысл. Поняв его, долгие годы не расстаемся с полюбившейся сказкой и очень хотим, чтобы и в жизни было, как в сказке. С годами что-то отвергаем в ней и снова возвращаемся к ее очарованию, чтобы через него окрылить души уже своих детей, внуков. В дальнейшем, независимо от рода занятий, заметив особые приметы времени, сравнивая, говорим: как в сказке! Это уже начало творчества, потому что в сознании возник какой-то образ. Пусть еще не совсем ясный, но он дал толчок воображению. Мстерские художники волею судьбы не расстаются со сказкой всю свою жизнь, по зову сердца сами становятся сказочниками.

Одна из них — Вера Георгиевна Старкова. Родилась она во Мстере, росла в большой семье Е. М. Шепурова. Отец и три сына занимались сапожным ремеслом, старшие дочери, как и многие девушки в поселке, были обучены вышиванию. Трех последующих сыновей судьба круто повернула в сторону. Сын Федор всю жизнь занимался оформительской работой. Константин и Сергей учились в художественной профтехшколе. Наконец, и самой младшенькой из семьи пришло время выбирать профессию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: