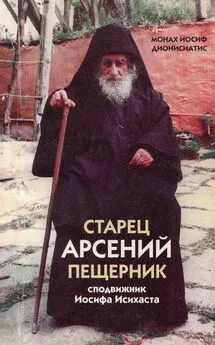

Иосиф Дионисиатский - Старец Арсений Пещерник, сподвижник Иосифа Исихаста

- Название:Старец Арсений Пещерник, сподвижник Иосифа Исихаста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7789-0151-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Дионисиатский - Старец Арсений Пещерник, сподвижник Иосифа Исихаста краткое содержание

Никогда он не злопамятствовал, что бы ты ему ни сделал, никогда не гневался, никогда не причинял никому вреда.

Послушание его было совершенным, поэтому благодаря послушанию и абсолютной вере в Старца он ежедневно жил превыше законов естества.

Совершать бдение он начинал вечером, трудясь в тысячах поклонов и во всенощном стоянии до самого рассвета.

Он так сосредотачивался в молитве и так к ней прилеплялся, что часто, когда приходило время труда, даже и не думал прекращать молитвы.

Старец Арсений Пещерник, сподвижник Иосифа Исихаста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

30

Старец Иосиф Афонский . Изложение монашеского опыта. Письмо 37. С. 151–152.— Перев.

31

Там же. С. 152.— Перев.

32

Ср.: Пс. 65, 12.— Авт.

33

Деян. 14, 22.— Авт.

34

Τό φιλότιμο (греч). Описательно это слово можно перевести как великодушие, расположенность к жертвенности, презрение к материальному ради нравственного или духовного идеала. — Перев.

35

Старец (геронда) — согласно монашеской терминологии, игумен или руководитель монашеского братства. В данном случае, поскольку и старцу Иосифу, и старцу Арсению воздавали ту же честь, для различия мы будем называть отца Иосифа Великим Старцем. — Авт.

36

Отец Арсений называет старца Кирилла своим «послушником», поскольку совершил над ним постриг в великую схиму. — Ред.

37

Это было еще до смерти отца Арсения. После его успения число игуменов, считая и ватопедских, достигло семи. Один из них стал даже епископом. — Авт.

38

Кириархальным (греч. κυρίαρχοζ — «господствующий») называется монастырь, на территории которого находятся подчиняющиеся ему келия, скит или калива. В данном случае имеется в виду Великая Лавра преподобного Афанасия Афонского. — Перев.

39

Ντορβάθ (греч.) — обычно сумка, плетенная из жесткого волоса мулов, носимая через плечо. Наиболее типичная сума афонского монаха. — Перев.

40

Здесь надо оговориться, что под Монастырем подразумевается, конечно же, Лавра преподобного Афанасия, находящаяся недалеко от моря. Скит же святого Василия является одним из самых высоко расположенных скитов на Афоне, под вершиной пророка Илии, на высоте порядка восьмисот метров над уровнем моря. — Перев.

41

«Благословенный» — обычное обращение на Афоне. — Перев.

42

Кириакон — соборный храм в скиту, куда скитяне собираются на общие службы, обычно по праздникам и воскресным дням, откуда и название (греч. κυριακόν, от κυριακή — «воскресение»). — Перев.

43

На протяжении всего многовекового бытия Афона существовало такое предание: группа неких подвижников, числом семь человек (согласно другим преданиям, двенадцать), живет в крайне напряженном подвиге; единственным их занятием является непрестанная молитва за весь мир. Они получили от Господа особую благодать жить без крыши над головой, обнаженными и быть невидимыми для глаз других людей. — Авт.

44

В православной аскетике это особое «задание», которое дается кающемуся во грехах для того, чтобы помочь преодолеть определенную дурную наклонность (страсть), приводящую к совершению греха. — Перев.

45

На пристани был устроен склад для хранения продуктов. — Авт.

46

1 Цар. 15, 22.— Авт.

47

В греческих монастырях в ответ на повеление или просьбу что-либо сделать принято отвечать: «буди благословенно» или «благослови». — Перев.

48

Вопрос для Афона не праздный, потому что практически везде на Святой Горе монахи берут воду из естественных источников, бегущих с гор. Высоко же в горах с водой возникают трудности. — Перев.

49

В таких случаях это обычное решение проблемы. Так и на Каруле, где совершенно безводные и выжженные солнцем скалы. — Перев.

50

То есть румын. — Ред.

51

Иоанн. — Перев.

52

Схиархимандрит Софроний (Сахаров; 1896–1993), автор книги «Старец Силуан». — Ред.

53

В своей книге «Старец Силуан» отец Софроний говорит, что знал в свои дни на Афоне семь великих подвижников. Одним из них, как утверждает иеромонах Захария из Эссекса, был старец Иосиф. — Авт .

54

Пс. 129, 1.— Авт.

55

Ψεωρία (греч.). — Перев.

56

Кроме общих служб, монах обязан в своей келии творить поклоны и молитву по четкам согласно рассуждению старца. — Авт.

57

У греков в монашеском правиле оговаривается не только количество поклонов, но и количество крестных знамений, творимых стоя и без поклонов, обычно на каждую Иисусову молитву. — Перев.

58

Эвергетинос (греч.ευεργετινόθ — «благодетельствующий») — сборник святоотеческих творений. Эта антология названа по имени ее составителя, Павла Евергетидского (XI век), основателя и игумена монастыря Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) в Константинополе. — Перев.

59

Здесь необходимо заметить, что эти отеческие творения в то время были распространены в оригиналах, то есть в их древнегреческом варианте. Несмотря на это, старец Арсений с помощью своего столь скудного и несовершенного греческого языка в полноте постигал трудные и высокие святоотеческие мысли. Разве не было и это великим чудом послушания? — Авт.

60

Буразери (или, иначе, Белозерка) — известная келия в честь святителя Николая, принадлежащая в настоящее время сербскому монастырю Хилендар и заселенная греческими монахами. О жизни старца Арсения вместе с братством в Буразери см. ниже: С. 114–139.— Ред.

61

«Помыслы» — это страшное смятение ума, когда молитва часто бездействует, находится как бы в состоянии удушья, а душа переживает настоящие муки. — Авт.

62

Имея в виду, женаты ли они. — Авт.

63

См.: 1 Фес. 5, 17.— Авт.

64

То есть страстей Христовых. — Ред.

65

Это архимандрит Ефрем. Он, как, впрочем, и очень многие насельники Ватопеда, родом с острова Кипр. — Перев.

66

Имеется в виду пустыня Афона, то есть скиты и уединенные каливы. — Перев.

67

От слова «нужда». — Перев.

68

1 Фес. 5, 17.— Авт.

69

В оригинале — «заткнулся». — Перев.

70

То есть они совершат молитву по четкам за того, кто принес эти яблоки. — Перев.

71

Вот что пишет об этом случае другое духовное чадо старца Иосифа — отец Иосиф Ватопедский: «Следует учесть, что в те времена, до 1935 года, не существовало современных средств хранения и транспортировки овощей и фруктов. Поэтому невозможно предположить, чтобы кто-то положил их там. Посторонние тогда не посещали Афон, как в наши дни, а отцы и благочестивые паломники поднимались на вершину в середине лета, потому что только тогда это позволяют погодные условия» ( Монах Иосиф . Старец Иосиф Исихаст. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000. С. 81). — Перев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: