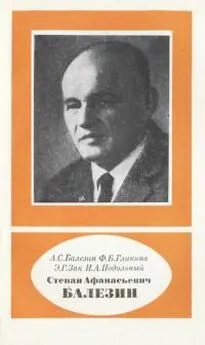

Александр Балезин - Степан Афанасьевич Балезин 1904-1982

- Название:Степан Афанасьевич Балезин 1904-1982

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-006001-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Балезин - Степан Афанасьевич Балезин 1904-1982 краткое содержание

Книга предназначена для специалистов-химиков и широкого круга читателей.

Степан Афанасьевич Балезин 1904-1982 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

где ρ — скорость коррозии в присутствии ингибитора; ρ 0— скорость коррозии без ингибиторов.

Существенной характеристикой ингибиторов IIА и IIБ является абсолютное или относительное удлинение индукционного периода реакции взаимодействия металла со средой. Для пассиваторов обязательно необходимо определение оптимальной защитной концентрации и тех пределов концентрации, за которыми их применение становится опасным вследствие развития местного разрушения металлов. Для практической проверки и оценки эффективности этой группы ингибиторов С. А. Балезин предложил сравнивать поведение ингибированных растворов на поверхности металла, полностью погруженного в агрессивную среду, и на границе металл—электролит—воздух, т. е. по ватерлинии. В этих условиях некоторые ингибиторы превращались в свою противоположность — в стимуляторы коррозии.

Именно поэтому С. Л. Балезин совсем не случайно обратился в 60-е годы к изучению стимуляторов коррозии и механизма их действия. Эти исследования позволили ему совместно с В. А. Карповым существенно дополнить новыми сведениями общую теорию растворения металлов в кислотах и найти новые способы регулирования скорости химической обработки металлов [259, 288, 290]. Ими же была предложена классификация стимуляторов растворения металлов.

Все стимуляторы кислотного растворения железа авторы разбили на две большие группы: стимуляторы катодного и анодного действия.

Стимуляторы катодного типа были разделены на ряд подгрупп по механизму их действия. К первой подгруппе (п/г I — 1) отнесены вещества, молекулы или ионы которых непосредственно ассимилируют электроны с поверхности растворяющегося металла. В эту подгруппу входят вещества, которые на железе восстанавливаются по электронному или по электронно-радикальному механизму, например ионы Fe 3+, ионы более благородных по сравнению с железом металлов, некоторые неорганические и органические окислители, как Н 2О 2, алифатические нитросоединения.

Подгруппа непосредственных деполяризаторов подразделена на ряд более мелких групп по характеру влияния продуктов их восстановления на дальнейшее растворение металла.

Катодные деполяризаторы, относящиеся ко второй подгруппе (п/г I—2) стимуляторов, сами не ассимилируют электрон с растворяющегося металла, но облегчают процесс водородной деполяризации, устраняя наиболее затрудненную стадию восстановления ионов водорода на железе — стадию рекомбинации. В эту подгруппу входят вещества, которые восстанавливаются на железе адсорбированным атомарным водородом, например ароматические нитросоединения.

В, отдельные подгруппы катодных стимуляторов (п/г I - 3) выделены оксиды железа, которые часто находятся на поверхности металла в виде окалины или ржавчины. На них возможно поглощение электрона ионами Fe 6+, происходящее одновременно с выходом этих ионов в раствор. Отмечено, что оксиды стимулируют растворение железа даже в том случае, когда они находятся во взвешенном состоянии в растворе.

Анодные стимуляторы (ускорители второй группы) облегчают выход ионов железа из металла в раствор. Эта группа ускорителей разбита на три подгруппы.

К первой (II — 1) относятся вещества, которые повышают скорость анодного процесса, связывая катионы металла в комплексы. При этом ускорение растворения в отдельных случаях отмечается и тогда, когда образующиеся комплексы нерастворимы. Это наблюдается, вероятно, в тех случаях, когда параметры кристаллической решетки металла и комплекса резко различаются. Образующийся поверхностный слой является рыхлым и поэтому «прозрачным» для коррозионной среды.

Вторая подгруппа анодных стимуляторов (п/г II—2) включает вещества, снижающие энергию активации выхода иона металла в раствор за счет образования поверхностных промежуточных веществ — катализаторов. Типичным представителем такого рода ускорителей является сероводород и некоторые серосодержащие органические вещества.

К третьей подгруппе анодных стимуляторов (п/г II—3) отнесены депассиваторы — фторид-, хлорид и иодид-ионы. Они разрушают пассивную пленку, возникающую на металле в кислотах в присутствии окислителей.

В своих работах С. А. Балезин уделял большое внимание изучению влияния внешних факторов на защитные свойства ингибиторов и исследованию закономерностей действия ингибиторов. В частности, сотрудниками и учениками С. А. Балезина было подробно изучено влияние концентрации ингибиторов на скорость коррозии металлов и показано, что кривые зависимости скорости коррозии от концентрации ингибитора в растворе (изотермы защитного действия ингибиторов) при высокой концентрации ингибиторов имеют вид, отличный от изотерм адсорбции. Сходство

изотерм действия органических ингибиторов и изотерм адсорбции обнаруживается лишь при малых концентрациях ингибиторов. Иногда на кривых «скорость коррозии — концентрация ингибитора» наблюдается минимум скорости коррозии. Таким образом было установлено, что при больших концентрациях многие органические вещества слабее защищают металл, чем при малых, а иногда из ингибиторов превращаются в стимуляторы этого процесса.

С. А. Балезин детально изучил также влияние температуры на действие ингибиторов. Энергия связи ингибиторов с поверхностью металла, а также с компонентами раствора зависит от температуры. С изменением температуры меняется отношение концентраций ингибитора на поверхности металла и в растворе. Учитывая это, С. А. Балезин сумел предсказать существование такого диапазона температур, в котором ингибиторный эффект достигал бы максимального значения.

Анализируя большое число собственных экспериментальных данных и литературных сведений, С. А. Балезин обнаружил существование трех групп ингибиторов, в присутствии которых зависимость скорости коррозии от температуры, выраженная в координатах lgρ—Т°, имеет прямолинейный характер.

В первом случае активность ингибитора, замедляющего коррозию в области низких температур, заметно снижается при высоких температурах. Действие таких ингибиторов связывается с уменьшением адсорбции ингибиторов при повышении температуры среды.

В присутствии второй группы ингибиторов значение эффективной энергии активации процесса коррозии почти такое же, как для процесса, протекающего без ингибитора. Действие таких ингибиторов сравнивается с действием устойчивых ядов при гетерогенном катализе, которые не оказывают влияния на температурный коэффициент реакции. К этой группе ингибиторов отнесены тиодигликоль и многие алкалоиды в растворах серной кислоты, формальдегид, уротропин, диэталаланин, ряд других аминов, бромид калия в растворах соляной кислоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: