Василий Баринов - Василий Васильевич Витковский 1856—1924

- Название:Василий Васильевич Витковский 1856—1924

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Баринов - Василий Васильевич Витковский 1856—1924 краткое содержание

Брошюра написана по архивным материалам и личным воспоминаниям автора, ученика В. В. Витковского. Она привлечет внимание не только специалистов, работающих в области геодезии, практической астрономии, топографии и картографии, но и всех, интересующихся развитием отечественной науки.

Василий Васильевич Витковский 1856—1924 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь, вдали от родного дома, Витковский первоначально имел намерение, как он писал в «Пережитом», «всецело заниматься математикой, чтобы явиться к будущим академическим экзаменам не со сведениями одной, довольно ограниченной, приемной программы, но во всеоружии математических знаний. Вместо этого все свободное от службы время посвящалось музыке». Против воли он сделался в Горе Кальварии центром музыкального кружка, что очень печально отражалось на научных занятиях. «Я неоднократно... говорил о моей нелюбви к музыке,— писал Витковский в ,,Пережитом“,— но в Горе Кальварии мне волей-неволей пришлось изменить свой взгляд... У нас завелись настоящие музыкальные вечера... Редкая неделя проходила без вечеринки, где собиралась молодежь и усердно отплясывала под мою игру». И если из Петербурга он бежал в Гору Кальварию, желая избавиться от музыки и целиком отдаться науке, то теперь, после мучительных раздумий, решил вернуться в Петербург. Не без помощи отца в мае 1876 г. Витковский был переведен в Петербург и прикомандирован к 3-му Военно-полевому телеграфному парку.

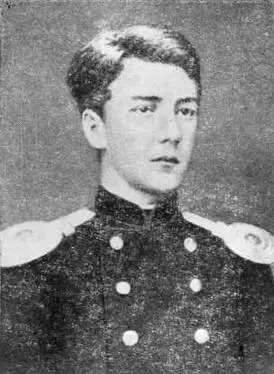

В. В. Витковский после окончания Военно-инженерного училища (1875 г.)

Но служба в телеграфном парке оказалась сложной й сопровождалась событиями, которых вовсе не ожидали ни Витковский, ни его отец. Сразу же по распоряжению начальника бригады, в которую входил 3-й телеграфный парк, Витковского на лагерное время командируют в 7-й саперный батальон, под Ижоры. О командире этого батальона полковнике Кобро и о его свирепом характере хороню знали молодые офицеры. Под его начало никто не хотел идти, и в батальоне всегда был некомплект офицеров. При представлении Витковского командир придрался к какой-то неисправности в форме и тут же наказал его двумя дежурствами вне очереди. Вместо телеграфии, манившей Витковского, поскольку она связана с физикой и электрическими процессами, пришлось ему заниматься подрывными работами с динамитом и, более того, обучать этому, довольно опасному делу молодых, как и он сам, кавалерийских офицеров, которые «с чисто детской радостью» восхищались результатами своих минно-подрывных опытов.

Только осенью 1876 г. Витковский был возвращен в телеграфный парк и для него началась «совершенно новая и весьма приятная жизнь». Не бросая, по настоянию отца, музыки (фортепьяно), он усердно занялся подготовкой к предстоящим экзаменам для поступления в геодезическое отделение Академии Генерального штаба.

Именно в 1876 г. на службе в 3-м Военно-телеграфном парке, когда ему были поручены занятия по физике в школе при этом парке, Витковский по-настоящему почувствовал свое жизненное призвание быть преподавателем.

Василий Васильевич вспоминает в «Пережитом»: «...Я с жаром готовился к лекциям, составляя заранее не только конспект, но зачастую полный текст каждой предстоящей лекции... Всякую мелочь я старался сперва отчетливо выяснить самому себе, а потом изложить так, чтобы она могла быть понятной моим, вообще говоря, довольно слабо подготовленным слушателям. При упоминании имени какого-нибудь ученого я приводил биографические подробности и помню, с каким вниманием простые солдаты слушали мои повествования о жизни и трудах Франклина, Ампера, Араго и др. » Солдатам, которые были телеграфистами еще до поступления в парк, он преподавал даже французский язык, за что они были очень признательны.

Эти занятия Витковскому дали возможность подГотовйть и опубликовать курс «Военная телеграфия», выдержавший два издания — в 1881 и 1883 гг.

Теперь предстояло самое главное и ответственное — сдать успешно экзамены на геодезическое отделение Академии Генерального штаба, на которое принимали не более пяти слушателей и лишь один раз в два года.

Между тем «нелюбимая музыка» все-таки увлекла Витковского. В течение зимы 1876—1877 гг. он переиграл все фортепьянные пьесы Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шуберта. Видимо, так надо было: музыка великих классиков дарила будущему ученому душевное наслаждение и вдохновляла на размышления. Думать под музыку — явление широко распространенное среди ученых. Так, покойный академик В.Г. Фесенков (1889—1972) как-то говорил автору данного очерка: «Когда мне трудно и нужно подумать, я сажусь за рояль и играю Бетховена».

А для размышлений были серьезные причины — это начавшаяся в 1877 г. война России с Турцией, мобилизация, а значит, и неизбежные для каждого офицера и солдата испытания.

В октябре 1877 г. 10-я саперная бригада, куда входил 3-й телеграфный парк, получила приказ о подготовке к походу. На подпоручика Витковского, с командой в 65 солдат, поначалу были возложены обязанности принять по конской повинности лошадей в Пошехонье Ярославской губернии. Эта поездка доставила наивному и доверчивому молодому офицеру много тревог, огорчений и мучительных разочарований в людях. Он впервые познакомился со взяточничеством, обманом, жадностью в среде и поставщиков и приемщиков лошадей.

Только в июле 1878 г. Витковский был отправлен в действующую армию с маршевой командой в 600 солдат для укомплектования 2-й и 3-й саперных бригад. На Балканах он нес службу в тылу действующей армии. В боях непосредственно ему участвовать не пришлось.

После возвращения в Петербург, перед поступлением в Академию Генерального штаба Витковский в 1879 г., не отрываясь от служебных обязанностей, определился вольнослушателем Петербургского университета — мечта Витковского об университете, которая жила в нем с гимназических лет.

Геодезическое отделение Академии Генерального штаба.

Пулковская обсерватория. Военно-топографическая служба и путешествия (1880—1902)

Alea jacta est! (Жребий брошен)!

Так получилось, что на геодезическое отделение Академии Генерального штаба в 1880 г. поступил только один слушатель — поручик инженерных войск Василий Васильевич Витковский. Между ведущим профессором этого отделения академиком Алексеем Николаевичем Савичем (1810—1883) и его учеником установились особые отношения.

В. В. Витковский в «Пережитом» отмечал: «Занятия у Савича навсегда остались у меня самыми приятными воспоминаниями. Я особенно горжусь занятиями с Савичем потому, что мне довелось быть последним его учеником».

Академик А. Н. Савич в тот период часто прихварывал и поэтому занимался со слушателем-геодезистом в своей квартире. Это были насыщенные глубоким содержанием беседы выдающегося русского ученого-специалиста в области математики и высшей геодезии с достойнейшим учеником. И благодарный ученик впоследствии посвятил свой первый капитальный труд — книгу «Практическая геодезия» светлой памяти А. Н. Савича. Эпиграфом к «Практической геодезии» послужила проникновенная мысль, высказанная профессором Казанского университета П. И. Котельниковым (1809—1879): «Труд — вот истинный ключ от сокровищницы всяческих знаний! Что устоит от его волшебного прикосновения? Счастлив тот, кто с ранних лет приучен к трудолюбию!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: