Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Название:Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872 краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся развитием общественной науки.

Владимир Иванович Даль 1801-1872 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В рапорте от 12 июля Леман писал: “Окончив порученное мне устройство Музеума естественных произведений Оренбургского края и имея надобность лично уведомить Санкт-Петербургскую Академию о результатах моего путешествия в Бухарию, покорнейше прошу... выдать мне... прогонные деньги на проезд до Санкт-Петербурга, полугодовое жалованье и подорожную по казенной надобности”[ 140Там же, л. 571-571 об.], к рапорту приложен список экспонатов Оренбургского музея.

Леман покинул Оренбург 24 июля, но почувствовал себя больным и задержался в Бузулуке. Затем он решил свернуть в Симбирск, где рассчитывал на помощь своего друга доктора Розенбергера, но справиться с болезнью - “нервной лихорадкой” - не удалось, и 30 августа 1842 г. Александр Леман скончался.

Тяжело восприняли эту неожиданную потерю оренбургские друзья Лемана В.И. Даль, Г.П. Гельмерсен, Я.В. и Н.В. Ханыковы, известный географ и путешественник Пл.А. Чихачев. Последний, причислив Лемана, к “светлой плеяде наших среднеазиатских путешественников”, писал, что “все те, которые участвовали в Хивинской экспедиции 1839-1840 гг., могли оценить самоотвержение этого ревностного мученика науки”.

Преждевременная смерть помешала Леману обработать и подготовить к печати записи, которые с присущей ему аккуратностью он вел во время путешествий по Южному Уралу, зауральским и прикаспийским степям и Средней Азии. После его кончины по поручению Академии наук Г.П. Гельмерсен привел в порядок и в 1858 г. издал заметки о поездке из Оренбурга в Бухару и Самарканд. В качестве “зоологического приложения” в книгу было включено составленное академиком Ф.Ф. Брандтом описание позвоночных животных, которых Леман наблюдал в своих путешествиях. Научная общественность России приветствовала выход книги из печати. Так, “Географические известия”, издаваемые Русским Географическим обществом, писали, что “сознание пользы подобного труда еще более усиливает сожаление о безвременной кончине Лемана”. “Обширная начитанность, - говорилось далее, - добросовестность и страсть к науке, характеризовавшие Лемана, ручались за основательность его разысканий, соединение же в нем непосредственного знакомства с Южным Уралом, Киргизской степью и западными оконечностями Тхань-Шаня и Билура давали надежду на чрезвычайно обильную массу новых и невозможных для другого геологических выводов, которые... пролили бы окончательно свет на этот отдел Средней Азии” [347].

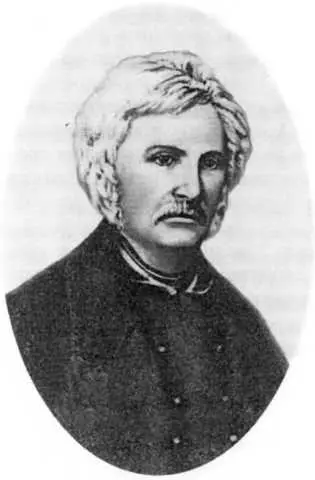

Выдающийся исследователь природы России, сыгравший важную роль в развитии зоологии и экологии животных, Эдуард Александрович Эверсман (1794-1860) был тесно связан с Оренбургским краем в течение сорока лет [228]. Уроженец Германии (родился 11 января 1794 г. в дер. Верингхаузен под г. Хагеном в Вестфалии), он получил в Берлинском и других немецких университетах разностороннее образование. Готовясь первоначально к профессии горного инженера, Э.А. Эверсман основательно изучал физику, математику, минералогию, металлургию, но затем его интересы изменились - он посвятил себя наукам о живой природе, особенно зоологии. Его увлекла мечта о путешествии в страны Азии, растительный и животный мир которой в начале XIX в. был почти неизвестен. Осуществлению этой мечты помогло то, что его отца, видного горного инженера пригласили в Россию, где в 1814-1820 гг. он занимался строительством оружейной фабрики в Златоусте. Путь на Восток для Э.А. Эверсмана открывался через Урал.

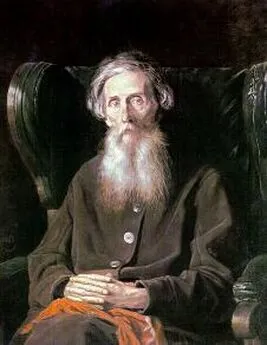

Э.А. Эверсман (1794-1860)

Решив, что в будущих путешествиях окажется полезной профессия врача, он прослушал курс на медицинском факультете Дерптского университета. В 1816 г. в Дерпте, уже имея ученую степень доктора философии, Эверсман защитил диссертацию и получил диплом доктора медицины и акушерства. В том же году он переехал в Златоуст и занялся врачебной практикой, одновременно приступив к систематическому исследованию природы Урала. Успехи на этом поприще были отмечены его избранием в 1820 г. в действительные члены Московского Общества испытателей природы.

Для путешествия в Центральную Азию, которое оставалось главной целью Э.А. Эверсмана, была необходима материальная поддержка. Она пришла неожиданно - в связи с отправкой в 1820 г. через Оренбург в Бухару первой русской дипломатической миссии под началом А.С. Негри (1784-1854). Эверсмана по ходатайству Оренбургского военного губернатора П.К. Эссена включили в состав миссии с тем, чтобы из Бухары он продолжил самостоятельно - под видом купца - путь в Кашгарию и Тибет. И хотя ему пришлось вернуться в Оренбург вместе с миссией, но поездка дала интереснейшие научные результаты, которые принесли молодому натуралисту европейскую славу.

По возвращении из Бухары Эверсман женился на С.А. Мансуровой, дочери известного генерала и крупного оренбургского землевладельца, вошел в круг местной аристократии и навсегда остался в России. В Оренбурге он прожил до 1828 г., когда был избран профессором кафедры естественной истории Казанского университета и переехал в Казань. Однако он по-прежнему часто бывал в Оренбурге, проводя летние месяцы в своем имении Спасском, и навсегда сохранил связь с оренбургскими друзьями. Позднее в их число вошли В.А. Перовский и В.И. Даль.

В результате многолетних исследований природы юго-восточного региона России Эверсман составил богатейшие зоологические коллекции и множество научных работ, в основном опубликованных в “Записках” Казанского университета. В них описана фауна исследованных областей, сделаны важные выводы, касающиеся систематики животных и зоогеографии. Особенно славилась энтомологическая коллекция Э.А. Эверсмана. В письме к академику Ф.Ф. Брандту от 8 октября 1838 г. В.И. Даль писал, что в ней “бабочек 1100 видов, жуков 2000 видов, мух и пчел тоже 2000”[ 141ПФА РАН, ф. 51, оп. 3, № 8, л. 84 об.]. Эту огромную, образцово составленную коллекцию впоследствии приобрело Русское энтомологическое общество, она хранится сейчас в Зоологическом институте РАН.

Среди сочинений Э.А. Эверсмана особое место занимает “Естественная история Оренбургского края”. Ее первая часть (“Вступление в подробную естественную историю Оренбургской губернии”) вышла в свет в 1840 г. в Оренбурге, вторая (“Естественная история млекопитающих животных Оренбургского края, их образ жизни, способы ловли и отношение к промышленности”) - в 1850 г. в Казани, третья (“Естественная история птиц Оренбургского края”) - там же, в 1866 г., уже после смерти автора. Описание насекомых Оренбургского края приводится в особой работе Э.А. Эверсмана, опубликованной на латинском языке в Казани в 1844 г. Инициатором создания “Естественной истории Оренбургского края” был В.А. Перовский, которому и посвящен этот труд. По словам Эверсмана, он взялся за него после того, как осенью 1836 г. получил от оренбургского военного губернатора “вызов” написать “естественную историю, или, лучше сказать, естествоописание Оренбургского края” [467, с. 82].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: