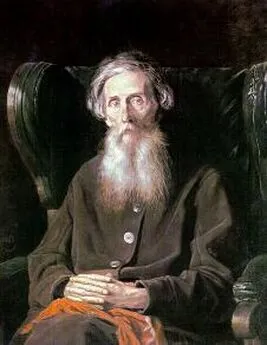

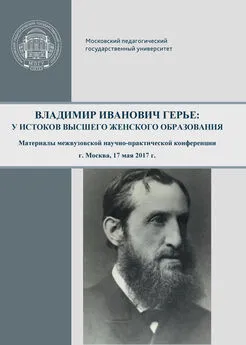

Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Название:Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872 краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся развитием общественной науки.

Владимир Иванович Даль 1801-1872 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В заключение заметим, что в 1851 г., когда В.А. Перовский вновь вернулся в Оренбург в должности оренбургского и самарского губернатора, он получил из Казани вторую часть сочинения Эверсмана, изданную в 1850 г. В сопроводительном письме ректора Казанского университета И.М. Симонова говорилось: «Ваше превосходительство, милостивый государь Василий Алексеевич! Совет Императорского Казанского университета определил поднести Вашему высокопревосходительству в дар изданную университетом вторую часть “Естественной истории Оренбургского края”, сочинения профессора Эверсмана, которого первая часть обязана появлением в свет просвещенному покровительству Вашего высокопревосходительства к наукам и искреннему благорасположению к управлявшемуся прежде и ныне вновь управляемому Вами Оренбургскому краю...»[ 147ГАОО, ф. 6, оп. 6, № 12978, л. 1.].

3. В.И. Даль - востоковед*

* Исследования ведутся при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Город-крепость Оренбург сразу стал главной точкой соприкосновения России с Востоком. Здесь сходились пути караванной торговли, отсюда отправлялись русские дипломатические миссии в казахстанские степи и ханства Средней Азии, сюда прибывали посланцы восточных правителей. Более ста лет Оренбург охранял юго-восточные границы России от нападений извне.

Чтобы решать нелегкие задачи внешней политики и торговли, необходимо было хорошо узнать восточных соседей - изучить географию и составить карту центрально-азиатского региона, освоить языки населявших его народов, ознакомиться с их характером и бытом. Это поняли и последовательно осуществляли “устроители” и первые начальники Оренбургского края И.К. Кирилов (1689-1737), В.Н. Татищев (1686-1750), И.И. Неплюев (1693-1773). Вместе со своими помощниками П.И. Рычковым (1712-1777) и А.И. Тевкелевым (1675-1766) они сделали Оренбург центром практического востоковедения.

Почти одновременно город стал одним из центров научного востоковедения - ориенталистики, изучения истории, литературы, памятников материальной и духовной культуры народов Востока. В XVIII в. такие исследования велись главным образом в Петербургской Академии наук. Начало научному востоковедению в Оренбуржье было проложено в 1737-1739 гг., когда в должности начальника края находился выдающийся государственный деятель и ученый, создатель первой научной истории России В.Н. Татищев. Он был знаком с восточными языками и проявлял большой интерес к истории народов Азии, часто переплетавшейся с судьбой русского народа.

Татищев собирал восточные рукописи, искал в них сведения, касающиеся истории России. Много внимания, например, он уделил сочинению хивинского историка XVII в. Абу-л-Гази Бахадур-хана “Родословная тюрок”. Он старался организовать восточные переводы на русский язык. С этой целью он учредил школу переводчиков при Оренбургской комиссии. Ему же принадлежала инициатива создания русско-татарско-калмыцкого словаря.

В этой работе В.Н. Татищеву деятельно помогал его ученик П.И. Рычков, который позднее продолжил начатое дело самостоятельно. Он писал, что поручал купцам, отправлявшимся из Оренбурга в Бухару и дальше, доставать не жалея денег, рукописные книги по истории Востока на арабском и персидском языках, а к переводу привлекал толмачей, служивших в Оренбурге. Полученные из восточных книг сведения, а также материалы о Казахстане и Средней Азии, собранные у путешественников, П.И. Рычков использовал в своих сочинениях. Его “Краткое известие о татарах и о нынешнем состоянии тех народов, которые в Европе под именем татар разумеются” содержало важные данные об этих краях.

В XIX в. востоковедение оформилось в самостоятельную науку. В России появились учебные и научные учреждения, задача которых состояла во всестороннем изучении Востока. Четко определились два направления в востоковедении: практическое, подчиненное интересам министерства иностранных дел, и академическое, которое развивалось в Академии наук и в Петербургском, Московском и Казанском университетах.

Оренбургу было суждено объединить оба направления этой науки, чему во многом способствовала созданная в 1799 г. Оренбургская Пограничная комиссия, в которой видели своего рода филиал Азиатского департамента министерства иностранных дел России, поэтому ее чиновники по долгу службы становились востоковедами- практиками. Среди них прежде всего назовем Г.Ф. Генса (1787-1845), который более 20 лет возглавлял это учреждение.

Но ввиду важности внешнеполитической роли, которую играла Оренбургская Пограничная комиссия, ее штат пополнялся первоклассными специалистами - востоковедами, которые умело сочетали исполнение обязанностей с научными исследованиями. Об этом свидетельствуют биографии известных русских востоковедов П.И. Демезона (1807-1873), В.В. Григорьева (1818-1881), В.В. Вельяминова-Зернова (1830-1904), И.И. Ильминского и других, которые в разное время служили в Оренбурге.

Большое значение для русского востоковедения имело открытие в Оренбурге в 1825 г. Неплюевского военного училища (с 1844 г. - кадетский корпус) - первого военного учебного заведения, где арабский, татарский и персидский языки входили в число главных предметов обучения. Преподавали их такие знатоки восточных языков, как П.И. Демезон, М.И. Иванов (род. в 1812 г.), С. Кукляшев и другие.

Отметим, наконец, что немалую роль в превращении Оренбурга в крупный центр отечественного востоковедения сыграли военные губернаторы П.П. Сухтелен и В.А. Перовский. Они стремились привлечь к работе специалистов-востоковедов и заинтересовать востоковедением других сотрудников. Благодаря П.П. Сухтелену в Оренбурге оказался П.И. Демезон. С В.А. Перовским в 30-х годах сюда приехали из столицы В.И. Даль и талантливые братья Я.В. и Н.В. Ханыковы, которые внесли важный вклад в изучение Востока и Средней Азии. Во второй период службы В.А. Перовского в Оренбурге (1851-1857) вместе с ним здесь работали Я.В. Ханыков, В.В. Григорьев, В.В. Вельяминов-Зернов.

По инициативе В.А. Перовского в дипломатических миссиях в Бухару принимали участие П.И. Демезон, Н.В. Ханыков, И.В. Виткевич (1808-1838), записки которых о Средней Азии имели большое значение как для практического, так и для научного востоковедения.

Серьезно занимались вопросами востоковедения многие образованные гражданские и военные чиновники, служившие в Оренбурге в этом время. Особого упоминания среди них заслуживает В.И. Даль.

В Оренбурге В.И. Даль служил восемь лет (1833-1841). По делам службы В.И. Далю приходилось постоянно общаться с казахами, состоявшими в российском подданстве, и с представителями Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств, вникать в политику этих государств, а следовательно, заниматься вопросами, которые относятся к востоковедению. В этой области он приобрел большие познания. Своим руководителем и наставником В.И. Даль считал Г.Ф. Генса, о котором писал в 1835 г. в газете “Северная пчела”: “Меня здесь Бог натолкнул на клад: не только могу я вам сказать, коли угодно, как зовут хана Бохарского с чадами и домочадцами и весь двор его по имени и отчеству, но почти мог бы взяться отвечать на любой вопрос относительно нынешнего состояния Средней Азии, благодаря от всей души ученого и благомыслящего человека, который, не будучи сам в состоянии, по многосложности служебных занятий, воспользоваться собранными им в течение десятков лет записями, поручил мне вынести из-под многолетнего спуда сведения, за которые весь ученый и неученый мир должен сказать ему, неутомимому собирателю и исследователю, большое спасибо”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: