Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующая его нашумевшая, вовсе убогая пьеса «Чужая тень» — о советском ученом, ставшем шпионом, о «низкопоклонстве перед Западом» — вполне в русле августовского постановления. Потом была еще пьеса Александра Штейна «Суд чести» и фильм по ней — все так же и о том же…

В литературных кругах — особенно ленинградских — уже было страшно.

Не говорю о самих жертвах постановления, я был слишком юн, чтобы знать Зощенко и Ахматову лично. Видел только перед войной темнолицего, с изысканными манерами человека в черном костюме — «Зощенко!». Но смятение и мрак конца лета 1946-го, ощутимые в каких-то репликах, в осунувшемся лице отца, с которым я виделся мало, были реальностью. Отец, прямо упомянутый в постановлении (его панегирическая статья о Зощенко в «Ленинградской правде» от 6 июля была названа «подозрительной», а это было почти приговором), как мне рассказывали, вел себя в высшей степени достойно и решительно отказался каяться на всеписательском, в присутствии Жданова, собрании.

Видимо, ожидали арестов.

Не исключаю, многое, что мнится сейчас памятным, в значительной мере питается нынешним знанием. Но ощущение подавленности и тяжелой тревоги помню отчетливо.

Впрочем, слишком многое было запутано, одно событие опровергалось другим. Сталинскую премию за 1946 год (одновременно с совершенно неприличным по раболепной фантазии фильмом Чиаурели «Клятва») получила честная и суровая повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», а годом позже — «Звезда» Эммануила Казакевича. Произошли невозможные прежде события: эти книги были не только опубликованы, но и премированы! И это — после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». В 1946 году получил Сталинскую премию спектакль Московского государственного еврейского театра «Фрейлехс» (Радость), а в январе 1948 года в Минске был убит его постановщик — великий Соломон Михоэлс. Режиссера похоронили с высочайшими почестями, а его театр почти сразу же разогнали. Обо всем этом, тем более с попытками аналитического сравнения, тогда никто, разумеется, не думал, а если и думали, то молчали. К страху примешивались растерянность, недоумение, ощущение бреда и полной непредсказуемости.

Да и мой отец, раздавленный все тем же постановлением, получил в 1948 году Сталинскую премию за фильм «Пирогов», спокойно вышедший на экраны в 1947-м. Я был на просмотре в Доме писателей, вероятно в начале 1947-го. Постепенно люди несколько успокоились, тревога сменилась угрюмой покорностью.

В 1948 году Сталин, обсуждая понравившийся ему роман Эренбурга «Буря» (1947), защищал право советских людей влюбляться в иностранок. Вскоре издал указ о запрещении браков с гражданами других государств. Обычное для Сталина макиавеллиевское лицемерие питало ощущение лихорадочной кафкианской иррациональности происходящего.

При всей кажущейся пестроте литературной жизни новые книги оставались редкостью. Читали классику или одни и те же очень немногие современные книги исключительно отечественных авторов. «Бестселлерами» становились сочинения, имевшие хотя бы намек на драматургию, какие-то личные, любовные проблемы: та же «Буря» Эренбурга, «Кружилиха» Веры Пановой.

Все это в отроческом моем сознании было растворено течением будней, естественными и суетными тщаниями уходящего детства. Мой собственный вечный страх никуда не исчез, напротив — поводы для него множились. Теперь, размышляя об этом, понимаю: оснований и причин для страхов было куда больше, чем могло понять и принять мое ребячье сознание.

После возвращения из эвакуации возникли проблемы, за которыми стояла реальная опасность. Прописка, устройство мамы на работу (если человек не имел официальной «штатной» должности, как бы он ни надрывался и что бы ни делал, его могли просто отправить на лесоповал — это называлось «трудовой повинностью»).

Страх порождается и нищетой. Боялись перерасхода электроэнергии (был строгий «лимит», и все пользовались жучками), не оплаченного вовремя счета за квартиру — денег ни на что не хватало, вечных долгов, мучительных и неизбежных очередей в ломбард (хотя и закладывать-то было нечего).

Страшны были услышанные анекдоты, новые указы, соседи по квартире. Наконец, адский страх перед военной службой. О ней разговор особый.

И конечно, перед школой. Пятый класс я проболел, кое-как перебрался в шестой, осенью 1946-го пошел в школу на Бородинской — почти напротив дома. Эту школу я ненавидел и боялся, как и предыдущую — на Михайловской площади. Перефразируя Платонова, можно было бы сказать, что страх перед школой я испытывал «вследствие слабосильности в ней и задумчивости среди общего темпа труда». Обязательность мне претила. Здоровые и нормальные сверстники твердо и удобно стояли на земле, им и школа была в радость, у меня же все оборачивалось трагедией. Даже утренняя радиогимнастика, с которой начинались школьные дни. Тьма за окном, смертельно, до тошноты хочется спать, а тут мучительно бодрая музычка и команды: «Шире шаг, глубже дыхание…» Даже фамилии действующих лиц помню: «Зарядка окончена, переходите к водным процедурам. Занятие вел преподаватель Гордеев. Партия фортепиано — пианист Сомов». И еще более агрессивная «Пионерская зорька».

Школа № 308 на Бородинской улице. Современная фотография

Радио работало почти всегда. С ним как-то веселее, кое-какие новости, погода. Бывало, слушали и из осторожности. При мне мамина приятельница (еврейка) призналась, что гимн не выключает, поскольку ее соседка по коммунальной квартире, ярая антисемитка, проронила удивленную фразу: «Что же это вы наш гимн не слушаете?..»

В школе дрались. Кулаками, портфелями; счастливые владельцы настоящих кожаных офицерских планшетов дрались особенно больно — планшеты были тяжелые, плотные, жесткие, на длинных ремнях.

Обучение — раздельное, девицы занимались в соседней школе, это, наверное, еще более ожесточало нравы. Обстановка отчасти напоминала уголовную; я спасался от расправ тем, что, как и в эвакуации, пересказывал содержание интересных книг. Все же оставался чужим, вызывал постоянное раздражение. Во многом и сам был виноват — выламывался. На экзамене по литературе, отвечая на вопрос о читаемых мною современных авторах, заявил: «Среди современных писателей, собственно, у меня нет любимых. Вот Гофмана сейчас читаю…»

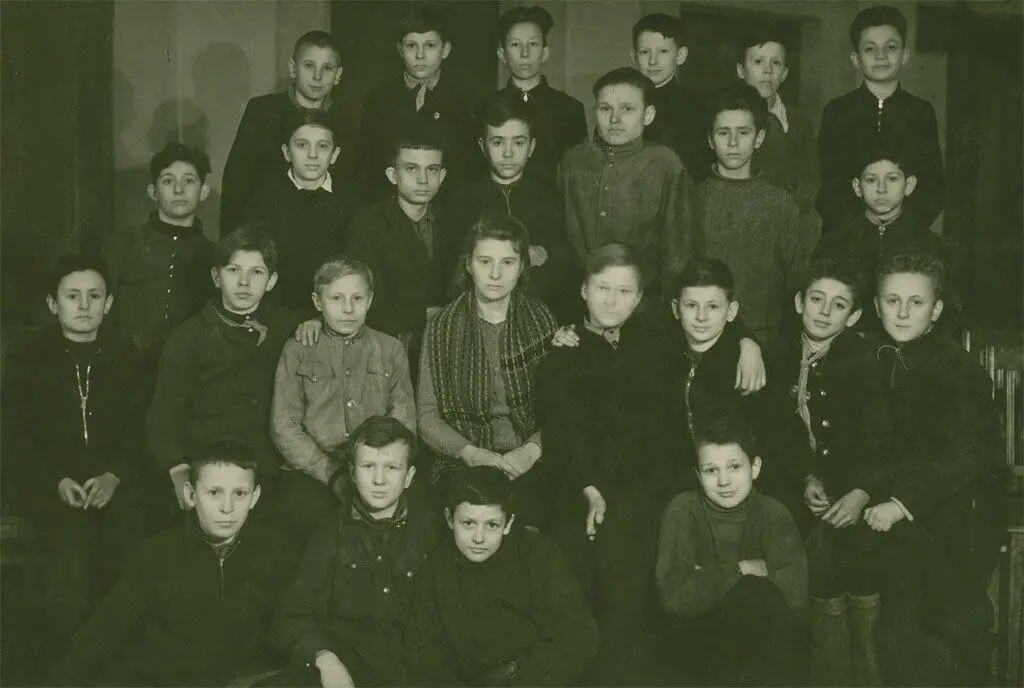

6-й класс. М. Герман в центре второго ряда сверху. 1946

Но и без этого в школе было тошно. Осмотры на вшивость (простите, «на педикулез»), идиотские уроки пения. Иногда я пытался задавать горделивые вопросы. «Это что — принудительно?» — спросил я пионервожатого, оставлявшего меня на какую-то политинформацию. «Не принудительно, но обязательно», — веско ответил он, и я смешался. Тогдашних мелких руководителей хорошо дрессировали с младых ногтей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: