Алексей Коровашко - Михаил Бахтин

- Название:Михаил Бахтин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04002-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Коровашко - Михаил Бахтин краткое содержание

знак информационной продукции 16+

Михаил Бахтин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот пример гордыни, переплескиваемой, по завещанию, в потустороннее существование, хорошо показывает, что человек «не может себя сосчитать всего, сказав: вот весь я, и больше меня нигде и ни в чем нет, я уже есмь сполна», заносите меня в энциклопедию, включайте в школьную программу и добавляйте мое скульптурное изображение в один из ярусов новгородского памятника «Тысячелетие России». Только герой художественного произведения позволяет нам «любоваться им как формально завершенным… <���…> иметь дело со всем им, с целым». В своих смысловых границах он «должен быть мертв для нас, формально мертв». Поэтому смерть, настаивает Бахтин, — это «форма эстетического завершения личности». Отрезки жизни между рождением и смертью упорядочиваются с помощью ритма, который задается герою автором. Роль ритма в эстетической деятельности Бахтин считает настолько важной, что воздвигает в его честь самое настоящее стихотворение в прозе, не скупясь на возвышенно-поэтические определения: «Ритм возможен как форма отношения к другому, но не к себе самому… <���…> ритм — это объятие и поцелуй ценностно уплотненному времени смертной жизни другого. Где ритм, там две души (вернее, душа и дух), две активности; одна — переживающая жизнь и ставшая пассивной для другой, ее активно оформляющей, воспевающей». Нельзя отрицать, что по своей эмоциональной силе эти высказывания намного превосходят вяло-академические обороты в каком-нибудь «Введении в метрику» Жирмунского. Но вот как их можно использовать при анализе конкретного художественного текста — не очень-то, будем откровенны, понятно. Впрочем, ими можно эстетически любоваться, чем способен похвастаться далеко не каждый текст, «вкрапленный» в научный трактат.

В предпоследней главе своего исследования, соприкасающегося порой, как мы уже убедились, с художественной прозой, Бахтин ставит проблему «смыслового целого героя». Его интересуют условия, при которых «смысловая установка героя в бытии» становится эстетически значимой. Доискиваясь до них, Бахтин следует все той же методике: сопоставляет поведение человека в жизни и ходы героя в литературном произведении. В данном случае он отталкивается еще и от несколько странного добавочного допущения, что реально живущий человек ни одним своим поступком «не выражает и не определяет непосредственно себя самого». Его поведение будто бы целиком обусловлено задачами, предметами и смыслами, которые ему подсовывает окружающий мир. Для поступающего сознания поступок, по мнению Бахтина, «не нуждается в герое (то есть в определенности личности), но лишь в управляющих и осмысливающих его целях и ценностях». Эти декларации странным образом напоминают бихевиористские низведения человеческой личности до простой суммы поведенческих реакций. Согласиться с ними трудно по той простой причине, что они фактически приравнивают сознание индивида к «черному ящику», который, подчиняясь внешнему импульсу, производит те или иные сигналы. Сам он, не подвергаясь воздействию извне, ничего породить не способен, оставаясь все время как бы выключенным, неработающим. Но если бы внутри этого воображаемого «черного ящика» была бы лишь пустота, разреженный воздух, вакуум, то никакого бы отклика на послания наружного мира в нем бы не происходило. Если же отклики все-таки регистрируются, то это означает, что за стенками «черного ящика» прячется немое нечто, страдающее особой формой аутизма и блокирующее любую автопрезентацию. Между тем любой поступок не исчерпывается формулой «стимул — реакция». То, что реагирует, представляет собой не механическое отражение стимула, а самостоятельно существующую структуру, определенным образом себя выражающую. До конца она, понятно, выразить себя не может, да и не ставит перед собой такой цели, но какую-то часть своей «самости» она, безусловно, запечатлевает в каждой реакции на воздействие внешних факторов. Человек, сознательно нарушающий правила дорожного движения, «выражает» своим поступком не только сумму ситуативно обусловленных моментов (скорость автомобиля, отсутствие или, наоборот, наличие переходящих улицу пешеходов, неработающий светофор и т. п.), но и моральную структуру собственной личности.

Бахтин же почему-то полагает, что личность может говорить о себе только словами такого автора, который, подобно женщине, вынашивающей плод, чреват героем. С этой точки зрения «первая существенная форма словесной объективации жизни и личности… <���…> — самоотчет-исповедь». В самоотчете-исповеди, как полагает Бахтин, «герой и автор слиты воедино». Правда, это синкретическое состояние крайне неустойчиво и зыбко. Стоит исповедующемуся приступить к «чтению исповеди своими глазами», как сразу же появляется позиция вненаходимости, благодаря которой «созерцатель начинает тяготеть к авторству», а «субъект самоотчета-исповеди становится героем». Однако эта ситуация в корне противоречит исходному заданию самоотчета-исповеди, «заведомо не художественному». На вопрос, «кем же должен быть читатель самоотчета-исповеди и как он должен воспринимать его, чтобы осуществить имманентное ему внеэстетическое задание», Бахтин предлагает следующий ответ: «Субъект самоотчета-исповеди противостоит нам в событии бытия совершающим свой поступок, который мы не должны ни воспроизводить (подражательно), ни художественно созерцать, но на который должны реагировать своим ответным поступком (подобно тому как обращенную к нам просьбу мы не должны ни воспроизводить — сопереживать, подражать, — ни художественно воспринимать, а реагировать ответным поступком: исполнить или отказать; этот поступок не имманентен просьбе, между тем как эстетическое созерцание — сотворение — имманентно самому художественному произведению, правда, не эмпирически данному)».

А как же быть с постоянно тлеющей вненаходимостью, угрожающей уничтожить правильную реакцию на самоотчет-исповедь в самом зародыше? По мнению Бахтина, энергию этого потенциального источника эстетической опасности необходимо перенаправить в нравственно-религиозное русло. Тогда субъект самоотчета-исповеди становится объектом «молитвы за него о прощении и отпущении грехов», а содержание самоотчета-исповеди — «назиданием». В последнем случае «имеет место вживание в субъект и воспроизведение в себе внутреннего события его, но не в целях завершения и освобождения, а в целях собственного духовного роста, обогащения духовным опытом; самоотчет-исповедь сообщает и научает о боге, ибо, как мы видим, путем одинокого самоотчета уясняется бог, осознается вера, уже в самой жизни живущая (жизнь-вера)».

Следующая ступень отпадения героя от автора — автобиография. Разумеется, оговаривается Бахтин, «резкой, принципиальной грани между автобиографией и биографией нет». Но вместе с тем он постоянно подчеркивает, хотя и не в виде программного положения, что необходимо строго разграничивать исповедальное и биографическое начала: если для первого сущностным признаком является наличие «покаянного тона», то для второго он будет лишь «замутнением» исходного задания, которое может включать в себя и самовосхваление, и разыгрывание определенной социальной роли в рамках сценария, предлагаемого, например, таким «трудоустраиваемым» жанром, как резюме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

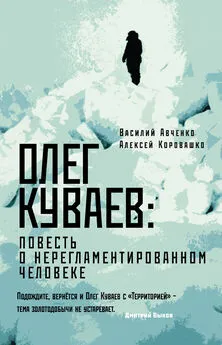

![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)