Петр Худяков - Путь к Цусиме

- Название:Путь к Цусиме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ермак

- Год:2015

- Город:Комсомольск-на-Амуре

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Худяков - Путь к Цусиме краткое содержание

Худяков собрал в этой книге уникальные свидетельства участников подготовки и похода Балтийско-Цусимской эскадры. Свидетельства преступной безответственности и некомпетентности, воровства и коррупции чиновников военного министерства, всей бюрократической системы. Адмиралов, которые не умели управлять кораблями, насыщенными новейшими техническими средствами; наместников, которые заботились только о своем кармане; политиков, которые все видели, но молчали; людей — которые подготовили Цусимскую трагедию, но, как и принято в России, не понесли за свои преступления никакого наказания.

Книга посвящена памяти инженеров-механиков флота — выпускников Императорского Московского технического училища погибших в Цусимском сражении.

Путь к Цусиме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это — замечательные строки. Они являются пророчеством исхода Русско-Японской войны. Прочтите их еще раз со вниманием, замените слово Вейхавей словом Дальний, поставьте на место чуждых вашему слуху названий китайских судов хорошо известные имена: Петропавловск, Севастополь, Ослябя, Бородино, Суворов, Александр ІІІ-й и другие в последовательности как их гибели, так и перехода в обладание Японцев и вы получите краткую, но содержательную картину Русско-Японской морской войны, с объяснением ближайшей причины нашего поражения.

Ограничиваясь вышеприведенной цитатой, замечу, что в упоминаемой книге дается описание деятельности японского флота во время Китайской войны, описание назидательное не только для моряка, но и для обыкновенного читателя; последнему оно показывает, насколько трудны задачи, возлагаемые на флот во время войны, и заставляет его проникнуться глубоким уважением к деятельности флота.

Далее там же изложена подробная программа на судостроение Японского адмиралтейства, и перечислен состав флота, который Япония должна была иметь к 1902 году. Следовательно, судя по цитируемой книге, деятелям нашего Морского Министерства был хорошо известен состав японского флота и качества его персонала задолго до войны.

Так как в цитируемой книге описания Русского флота нет, и ничего не упоминается о программе русского судостроения, то, не имея возможности обратиться к специальным источникам, мы не можем сказать, насколько в это время Россия подготовлялась к предстоящей морской борьбе.

Японцы закончили поставленную ими программу судостроения, и в 1903 году были опубликованы в Японском О-ве Судостроения (Society Naval Architect's) два доклада: один — контр-адмирала Sasoiw — "Современные суда Японского флота", a другой — контр-адмирала Miyabora — "Современное развитие машинного дела и военного флота". — Оба доклада в переводе помещены в журнале "Engineering" за 1906 г. и представляют собой самое полное описание всех деталей каждого судна, с указанием подробных размеров и веса каждой существенной части. Описание каждого судна сопровождается графиками его моментов и цифрами напряжения материалов. Таблицы элементов судов настолько хорошо составлены, что неспециалист может с легкостью заметить разницу, напр., в расположении брони судов одинакового водоизмещения, но построенных в разное время. Настолько же полно составлен и доклад по машинной части, сопровождаемый указанием веса и размеров машин и котлов, таблицами испытаний механизмов, расхода топлива и т. п. Словом, каждый Японец, прочтя такой доклад, мог с удовольствием поблагодарить составителей за их труд и остаться уверенным, что флот его государства находится в прекрасном состоянии. Здесь кстати заметить, что в Японии всеми силами старались популяризировать значение флота. Многим, вероятно, приходилось видеть фотографии обстановки элементарных школ Японии с моделью броненосца, по которой учитель объясняет что-то окружающим его мальчуганам.

Имеются ли у нас такие отчеты о состоянии нашего флота, мне не известно.

Вследствие незнакомства нашего общества с флотом, циркулирует удивительный слух, что постройка и свойства наших судов составляют секрет министерства. Лично я этому не верю. В наш век, когда пытливость человеческого ума раскрыла свойства радия, было бы странно до наивности скрывать от пытливых умов свойства русского броненосца.

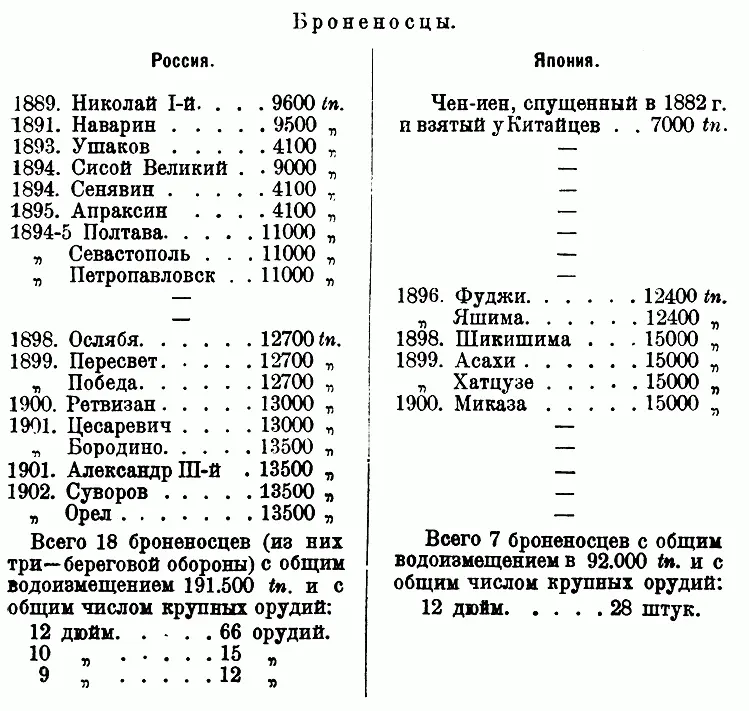

Накануне войны в американском журнале "Cassier's Magazine" появилась статья "Военные флоты Японии и России" с подробным перечислением судов и указанием на некоторые их особенности. Статья во многих отношениях интересная, но мы не будем останавливаться на технических ее подробностях, а воспользуемся из нее материалом с точки зрения неспециалиста, причем расположим список судов, участвовавших в морских боях 1904-5 г., по годам их спуска на воду.

Из приведенной таблицы для броненосцев видно, что при сооружении нового типа броненосцев, Русские находились в более выгодных условиях сравнительно с Японцами, а именно: опыт Испано-Американской (1898 г.) войны Русские могли учесть при строительстве девяти броненосцев, Японцы же только четырех; а главное, после постройки "Миказа", образцового броненосца японского флота, Русские построили еще пять броненосцев. Следовательно, при равных условиях ознакомления с техническим прогрессом судостроения, Русские должны были бы иметь лучший флот сравнительно с Японцами.

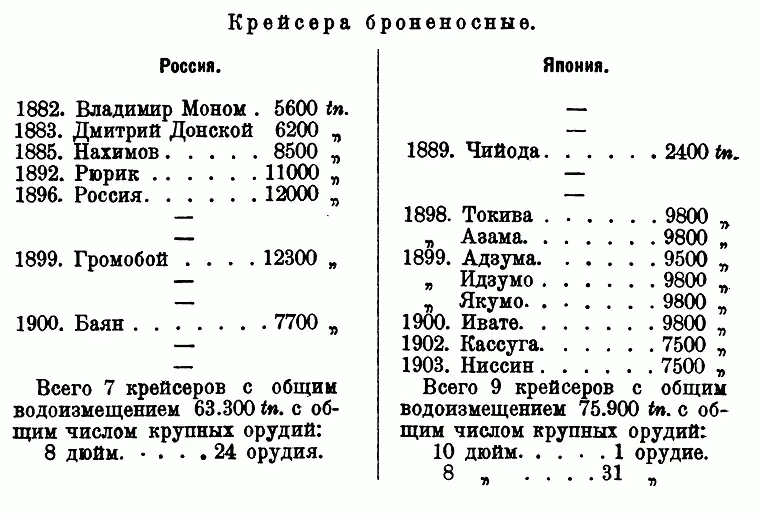

Русские суда этого типа значительно лучше японских; они относятся у нас к 1-му рангу, а японские — ко 2-му и даже 3-му рангу.

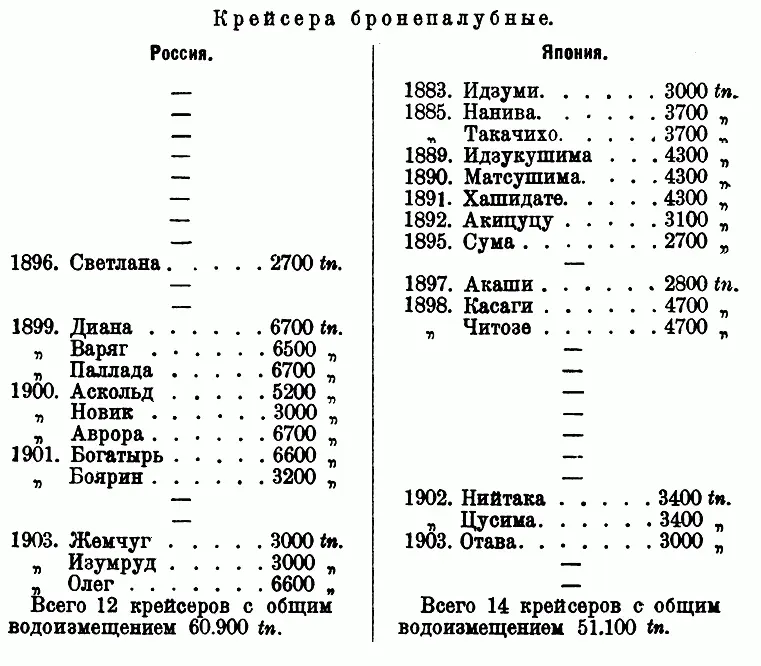

В отношении броненосных крейсеров программа и исполнение таковой для нашего флота и японского были совершенно различны. После 1898 года у нас построено два крейсера "Громобой" и "Баян". Японцы построили 6 крейсеров и накануне войны прибавили к ним еще 2 новых крейсера итальянского завода. Зато в течение периода 1899–1902 г. русские построили много бронепалубных крейсеров. Чем объясняется прекращение постройки больших крейсеров и усиленный выпуск малых, трудно сказать. Роль этих наших многочисленных судов в данной войне совершенно не ясна. Боевого же значения они иметь не могли [86] [87].

В общем из рассматриваемой нами статьи "Cassier's Magazine" видно, что русский флот по численности, водоизмещению и количеству орудий перед войной значительно превосходил японский. Казалось очевидным, что для Японии борьба с могущественным русским флотом окажется непосильной. Имелось полное основание думать, что даже в случае поражения нашей Дальне-Восточной эскадры, громадный резерв Балтийского флота должен был уничтожить возможные остатки победоносной эскадры Японцев.

Действительный ход войны не оправдал этих предположений. Флот наш был разбит, не нанеся противнику ущерба.

Броненосцы: из 18 броненосцев остался один — Цесаревич (13000 tn.).

Из 7 броненосцев потеряно два:

Хатцузе — 15000 tn.

Яшима — 12400 "

Всего 27.400 "

Перешли в обладание Японцев:

Орел — Iwami,

Ретвизан — Hizen,

Победа — Suwo,

Пересвет — Sagami,

Полтава — Tango,

Николай — Iki,

Апраксин — Ikinoshima,

Сенявин — Minoshima.

8 судов — 80.700 tn.

Так. обр. за время войны Японцы увеличили свою флотилию броненосцев на 53.300 tn.; при этом в качественном отношении вследствие приобретения двух прекрасных броненосцев Орел и Ретвизан японский флот улучшился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: