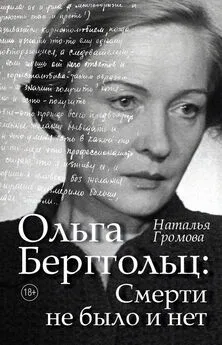

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Название:Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-096857-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы краткое содержание

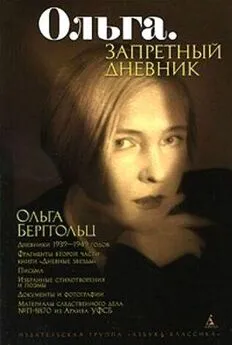

Новая книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» основана на дневниках и документальных материалах из личного архива О. Ф. Берггольц. Это не только история «блокадной мадонны», но и рассказ о мучительном пути освобождения советского поэта от иллюзий.

Книга содержит нецензурную брань.

Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И это тоже признак времени. В стихах той поры у разных поэтов неожиданно соединяются барабанные советские строчки с пронзительными словами, восходящими к плачам и надгробным рыданиям. Перед пропастью между жизнью и смертью интуитивно, безотчетно, словно сами собой вызывались из прошлого образы, уходящие в глубь народной традиции. В годы войны, когда и сама страна находилась на грани гибели, власть невольно приспустила вожжи – и в печати появились произведения, невозможные в конце тридцатых годов. Это не могло не тревожить литературных начальников низового уровня, увидевших в пробудившейся вольности определенную опасность. Ольге это еще припомнят.

…В декабре 1943 года в новом доме Ольгу и Макогоненко неожиданно посетил приехавший с фронта Сергей Наровчатов. В дневнике он ревниво записал: "Макогоненко – молодой парень лет 28–30, радиокомитетчик, человек гибкого и недюжинного ума. В разговоре он увлекается и впадает в патетику – это меня настроило сразу недоверчиво к нему. Облик и манеры его не вяжутся с этим тоном. Отзыв Славентантора [97] Славентантор Давид Евсеевич (1902–1981), писатель, психолог и публицист.

подтвердил мои подозрения. "О, это молодой Растиньяк", – воскликнул добрейший Давид Евсеич. Кажется, это так, и в этом случае брак этот недолговечен. Ольга выглядит рядом с ним намного старше – он интересен, а главное, молод и экспансивен. Если бы не плебейская верхняя губа, его можно было назвать красивым. Спорить с ним интересно, и я несколько раз выдвигал нарочито парадоксальные положения, чтобы послушать его страстные и пристрастные возражения" [98] Цит. по: Огрызко В. Стонал от сознания своего бессилия // Литературная Россия. 2012. 13 января. № 1.

.

После короткого коктебельского романа с Наровчатовым Ольге показалось, что юноша (он был младше на десять лет) давно охладел к ней. Тем более что он вскоре женился. Во время войны у них с Ольгой началась теплая, дружеская переписка, он даже попросил у нее рекомендацию в партию. И вдруг в одном из его писем Ольга с удивлением узнала, что в 1942 году у Наровчатова родилась дочь, которую в ее честь он назвал Ольгой. Но брак вскоре расстроился. Возможно, Сергей и рванулся в Ленинград к Ольге с какими-то надеждами, но неожиданно для себя увидел рядом с ней яркого и самоуверенного мужчину и испытал горькое разочарование.

Конец блокады

18 января 1943 года блокада была прорвана. Ольга на страницах дневника делится радостью со своим умершим Колей, представляет, какой для него это был бы праздник. Иногда ей снятся сны, где Коля живой, и во сне она не может понять, кто ее настоящий муж. И отмечая эти сны в дневнике, она говорит себе, что именно за это Бог лишил ее радости материнства, именно поэтому она не может выносить ребенка.

24 января 1943 года она пишет сестре слова, полные счастья и боли: "…Как я думала о тебе, сестренка, в ночь с 18 на 19 января… У нас все клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали – правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу судьбу, – ведь, черт возьми, так сказать, с другой стороны, немцы-то еще на улице Стачек, 156, все же весть о прорыве, к которой мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью… Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того все отлично шло – как никогда…

До чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в Радиокомитет, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из Новой Деревни пешком, не в силах дождаться трамвая, "поговорить по радио", ее выпустили, конечно…

Повторяю, хотя мы еще накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, – известие меня ошеломило. Просили, чтоб я написала стихи, – но рифмовать я ничего не могла. Я написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из "Февральского", – и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю – помру. Правда. И потому говорила, задыхаясь, и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это "исполнение" и пронзило ленинградцев.

Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении ("Вот сказала то, что все мы думаем, и так, как все чувствовали") – и до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма – отклики на это выступление – в стихах и прозе. Некоторые пишут: "Мы сразу после известия о победе стали ждать Вашего выступления – и не ошиблись: мы услышали Ваш уже так знакомый и милый голос, и Вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце". Но что мне действительно приятно – это сообщение Любы Спектор [99] Спектор Любовь Самойловна (1914–2003), звукооператор Ленинградского радиокомитета.

, которая в эти минуты была на Волховском фронте, соединившемся с нашим. Она прибежала ко мне 20.1 и, захлебываясь, рассказывала: "Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите ее – обнимите". При этом другой свидетель того же – Блюмберг [100] Блюмберг Моисей Ильич, руководитель фронтового вещания Ленинградского радио.

(он тоже был в это время там) говорил, что меня там хорошо знают. Это может быть, так как ряд писем я получала именно оттуда и переписывалась с этими читателями".

Несмотря на прорыв блокады, бомбежки города еще продолжаются.

Летом 1943 года Ольга снова говорила по радио со своим городом. Говорила о двух годах блокады. О том, как изменился Ленинград с прошлой весны. О промерзших подъездах домов, от которых несло таким холодом, что и в июне многие ходили в шубах, так как не могли согреться. А теперь горожане сменили шубы на демисезонные пальто. Она говорила о том, что 90 процентов ленинградцев никогда не видели живых немцев, но их присутствие ощущалось в каждодневных непрерывных бомбежках. И что этой весной в городе появилась специфическая болезнь, о которой ей рассказал доктор, – "последствие замедленной бомбежки". Это особого вида гипертония, возникающая от непрерывного нервного напряжения в результате обстрелов и убивающая каждого третьего ленинградца.

Но даже теперь, когда столько страшного оставалось позади и можно было дать людям спокойно делать свою работу, власть не позволяла о себе забыть.

Весной 1943 года из Радиокомитета выгнали Якова Бабушкина, который был для Ленинграда фигурой легендарной. Ольга, пытаясь его спасти, написала Фадееву письмо, где звучали полные ярости слова: "Я хочу тебе написать – о Яше Бабушкине. Его глупо и хамски уволили из Радиокомитета – ни за что, без всяких мотивировок, – дико сказать, но главным образом за… неарийское происхождение, т. к. у нас по этой линии проверяют и реконструируют ряд пропагандистских учреждений… Мы обязаны ему созданием оркестра после того, как оркестр наполовину вымер, то же с хором… исполнение "Седьмой симфонии" это его дело… Пойми, Сашенька, мы все, в том числе и он, – не за ордена тут работали на всю силу, не за то, чтобы "героями" кто-нибудь считал…" [101] Фадеев А . Письма и документы. С. 242.

Интервал:

Закладка: