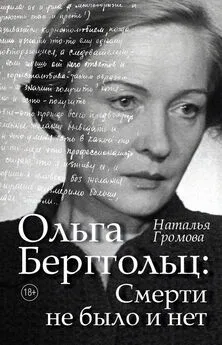

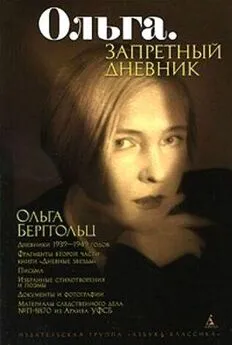

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Название:Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-096857-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы краткое содержание

Новая книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» основана на дневниках и документальных материалах из личного архива О. Ф. Берггольц. Это не только история «блокадной мадонны», но и рассказ о мучительном пути освобождения советского поэта от иллюзий.

Книга содержит нецензурную брань.

Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За два месяца до смерти Ольга поехала с Владимиром Лакшиным [157] Лакшин Владимир Яковлевич (1933–1993), русский литературный критик, литературовед, прозаик, мемуарист, академик РАО.

к Твардовскому на дачу в Красную Пахру. Александр Трифонович уже плохо говорил, сидел в кресле перед камином, не сразу откликался на сказанное.

Они пробыли у больного Твардовского около получаса. И Ольга, когда они возвращались из Пахры, со слезами сказала Лакшину, что Твардовский уже мертв, что того человека, которого они знали, уже нет. Лакшин возражал, говорил, что сегодня тот, напротив, очень бодр. А она лишь повторяла, что таким же перед смертью был ее муж, Николай Молчанов…

Когда Твардовского не стало, она прилетела на похороны. Шел 1971 год.

Лакшин записал в дневнике: "Пришел домой, в половине 12-го звонит Ольга… Рассказала, как болела в Москве. 4 дня провела в реанимационной палате: смотрела, как зеленые и красные огоньки мигают – свое сердце.

Говорила нежные слова. Повторяла: "Я не читаю новых книг, не встречаюсь с новыми людьми…" Об Александре Твардовском: "Погубили лучшее дитя века"" [158] Лакшин В . После журнала. Дневник 1971 года. URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/11/la6-pr.html .

.

В стихотворении, посвященном Твардовскому, она сравнила его с протопопом Аввакумом, сожженным заживо:

Праправнук

протопопа

Аввакума —

нежнейший,

беспощадный,

чистый свет…

Эти люди были ее главной опорой. Они любили ее. Герман, с которым в молодые годы ночами спорила на крыше "Слезы социализма". Светлов, который на ее вопрос "Почему ты не хочешь, чтоб меня принимали в Кремле?" – отвечал: "Потому что я не хочу, чтоб ты была на Лубянке". Шварц с его светлыми сказками… И она любила их и видела каждого в его неповторимости, что, как ни странно, их роднило и было ей так же дорого:

"Как я любила наслаждаться ими вдвоем – Анной Андреевной и Евгением Львовичем – у себя, или у Германов, или у него… Они были изящны той интеллигентной изящностью, которая как дар, как кровь, – изящный внутренне и внешне, – свойство, почти утраченное нами и совершенно не известное новому поколению поэтов. Не изысканные, не стиляги – о, какие космические пропасти лежат между этими понятиями, а именно изящны, – как, например, изящен был Светлов, Маяковский, как несомненно изящен Твардовский".

Но она успела создать только общий план воспоминаний о них. И всё.

Последние годы

Если Илья Эренбург сумел дожить и досказать своей книгой "Оттепель" все то, что не удавалось раньше, если Ахматова смогла принять в свою жизнь новых молодых поэтов, то для Ольги большая часть этих лет прошла в больницах. Нет, она выступала, издавалась и даже откликалась на отдельные события, но затем надолго исчезала из литературной жизни. Казалось, что время протекало сквозь нее как вода. Из дневниковых страниц пропадают целые месяцы, минуют годы.

Правда, она успела высоко оценить "Один день Ивана Денисовича", а в 1967 году написала Солженицыну пронзительные слова:

"Дорогой, блистательный любимый мой человек! Вот я пишу Вам с родины мужа моего, убиенного в 1938 году, где все сограждане его собрались и вспоминали в день его 60-летия. Потому что забыть ничего нельзя и невозможно. Бог не простит! Пишу Вам отсюда с глубоким благословением во имя Бога! Всегда Ваша. Ольга Берггольц. Горький".

После ухода Макогонеко она стала избегать людей, с которыми была связана долгие годы. Их забота и сострадание были для нее невыносимы. Выходы из дома становились все реже. Подруга юности Галина Пленкина жалуется в письмах к Ирэне Гурской, что не только не видит Ольгу, но и не может поговорить с ней по телефону. Ирэна и сама, несмотря на душевную близость с Ольгой, получает от нее последнюю весточку в 1972 году – короткое соболезнование по поводу смерти мужа Сергея:

"Ирэна, родная…

Посылаю, сколько могу, – купи Сергею цветов или что-нибудь для поминок.

Скорблю с тобой и потому – не утешаю.

Утешать утративших – грешно…

Поцелуй за меня Сережу. Да будет ему земля – легкой. Твоя Ольга.

26 мая 72. Ленинград".

"Болезнь плотно, наглухо закрывала Ольгу Федоровну в комнате или в больничной палате (сколько раз навещала ее в "Свердловке" на Старорусской – не сосчитать!). "Ну, как там, на воле, рассказывай!""… – вспоминала первый ее биограф, литературный критик и друг Наталья Банк [159] Банк Н. «Запоминай всё это!» // Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 219.

.

Из дома Ольги уходил уют. Ветшала старинная мебель. Красивые побрякушки валялись ненужными. Сама она все больше лежала, лекарства рядом на столике. Повсюду штабелями – книги, их привозили из "Лавки писателей".

С Мусей отношения все более осложнялись. В очередной раз идея спасения Ольги овладела Мусей после смерти матери в 1957 году. Теперь она считала себя ответственной за Ольгину жизнь. Зная Ольгин острый язык, она была уверена, что за сестрой идет тотальная слежка. Ей казалось, что неосторожные слова Ольги записывают врачи и санитары в больнице и передают куда следует.

Но Ольга даже в своем тяжелом состоянии – сопротивлялась. 31 октября 1957 года она писала из больницы: "Смерть матери, вину перед которой не искупить, и жить и обращаться с которой иначе, чем я обращалась, я не могла. Бедная мама, как она терзала меня – из-за любви ко мне! А Муська сейчас – разнесчастная, неумная Муська, – как она мне гадит в неистовом стремлении "спасти" меня! Увы, спасти меня действительно нельзя…"

Бывало так, что Муся врывалась в номер гостиницы "Москва", где Ольга останавливалась, когда оказывалась в столице, потому что была уверена, что нетрезвую сестру прослушивают в гостиничном номере.

Мария Федоровна просит Ирэну Гурскую – доброго ангела их семьи – хоть что-то узнать об Ольге, присмотреть за ней: в семидесятые годы сестры видятся редко. Ольга чаще встречается с молодыми, малознакомыми людьми, с которыми ей легче, чем с родственниками:

"И он вчера прошел – этот день. Лежала в состоянии тяжелого похмелья, опять на три дня дернул запой, – да ведь какой страшный…

О Господи, дай жгучего страданья

И мертвенность души моей развей…

То есть в наихудшие времена сталинщины не испытывала я этакой мертвенности! Разве что в первый день после того, как очухивалась в больнице, – но уже через день все снова было в норме и хотелось жить и работать, работать, и снова верить в себя, и тут же что-то начинать делать. Но ведь теперешняя мертвенность тянется больше года, сопровождаемая почти непрерывными запоями, с редкими просветлениями и натужной работой, почти без вдохновения, с отсутствием выраженных желаний, кроме желания – "оставьте меня в покое! Оставить! Оставьте меня"".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: