Энгус Уилсон - Мир Чарльза Диккенса

- Название:Мир Чарльза Диккенса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Энгус Уилсон - Мир Чарльза Диккенса краткое содержание

«Мир Чарльза Диккенса» — работа, где каждая строка говорит об огромной осведомленности ее автора, о тщательном изучении всех новейших материалов, понадобившихся Э. Уилсону для наиболее объективного освоения сложной и противоречивой личности Ч. Диккенса. Очевидно и прекрасное знакомство с его творческим наследием. Уилсон действительно знает каждую строчку в романах своего учителя, а в данном случае той «натуры», с которой он пишет портрет. Отличие этой работы не только в том, что она сочетает в себе глубоко продуманный психологический портрет Диккенса с богато документированной монографией о его жизни и творчестве. Особенность книги Э. Уилсона в том, что это, как верно определили англичане, высказывание «мастера современного романа о величайшем из английских романистов прошлого».

Мир Чарльза Диккенса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В отношении психологии преступника все это вполне справедливо; но читаем дальше — и просто поразительно, с каким докучливым интересом относится Диккенс к душевному состоянию Хокера, даже к внешнему выражению его предсмертных надежд и страхов. То же самое находим в написанной десятью годами позже статье о Палмере «Повадки убийц». То же и в романах: Джонас Чеззлвит — ничтожнейшая тварь, но после убийства Тигга его сны и страхи превращаются в «готические» кошмары — и тогда зачем столько натурализма в сцене его ареста? Зачем фиксировать внимание на физических реакциях Ортанз — и тоже в сцене ее ареста? Впрочем, в романах даже самый навязчивый интерес к поведению обреченного на смерть героя может служить художественной цели, но порою вкус изменяет Диккенсу.

И что важнее — он сам себе противоречит. Отрывок из его известного письма в «Дейли ньюс» о судьях помогает разобраться в чувствах Диккенса лучше, чем ему самому хотелось бы. Возражая против высказываний судей в пользу смертной казни, Диккенс пишет:

«Есть и еще одна, даже более веская, причина, почему выступление судьи по уголовным делам за сохранение смертной казни не имеет веса. Ведь он — главный актер в страшной драме судебного процесса, где решается, жить или умереть его ближнему. Те, кто присутствовал на подобном процессе, обязательно чувствовали и уже не могли забыть напряженного ожидания развязки. Я не хочу касаться того, насколько тяжело это напряжение для ведущего процесс судьи, если он справедлив и добр… Мне знаком трепет, пробегающий по толпе… Как страшно столкновение этих двух простых смертных, которым, как ни велика была пропасть между ними сейчас, суждено в грядущем встретиться смиренными просителями перед престолом господним! Мне знакомо все это, и я могу представить себе, во что обходится судье исполнение такого долга, но я утверждаю, что все эти сильные ощущения одурманивают его и он не может отличить кару как средство предупреждения или устрашения от связанных с ней переживаний и ассоциаций, которые касаются только его одного».

Наверное, все это так, но у меня не идет из головы, что добрый судья, запутавшийся в своих переживаниях, — это сам Диккенс.

Видя в преступнике отщепенца, эгоиста, негодяя, гнусное и пустое существо, он прав, призывая лишить преступление гласности, и, если преступник должен быть уничтожен, пусть делают это быстро и без шумихи. Но если зло — вещь банальная, пошлая и мерзкая, то откуда этот неотвязный интерес к личности преступника и в особенности к поведению перед лицом смерти? Несомненно, к этому интересу примешивается и явное самоистязание, стремление прочувствовать душевные и физические муки, к которым располагала его бурная, страстная натура, укрощенная ценой огромных волевых усилий. Но ведь такова оборотная сторона неумолимой жажды правосудия. И возможно, где-то в глубине души Диккенс боялся своих подавленных страстей, и этот страх преобразовался в сознании рационалиста и гуманиста, умудрившегося каким-то образом остаться христианином, в идею трансцендентного зла. Главным, однако, был страх смерти, подкашивающей человека в расцвете его сил. Я не сомневаюсь, что Диккенс искренне верил в загробную жизнь, сколь бы туманной она ему ни представлялась. Об этом свидетельствуют и его высказывания, и решительное осуждение модного в шестидесятые годы спиритизма, который он считал непристойным глумлением предприимчивых аферистов над таинством смерти. Я думаю, что даже в последнее, самое трудное и выматывающее десятилетие его никогда полностью не покидало радостное мироощущение и потребность заполнить делами каждое мгновение жизни (в конце концов, это были альфа и омега его творческого гения).

И разумеется, не слово Нового завета, торжествующее на заключительной странице «Крошки Доррит», поддерживало Диккенса в работе над последними, пессимистическими романами. Девятнадцатое столетие — это все-таки не первое столетие от рождества Христова, и только мистик или блаженный мог веровать в то, что одни лишь евангелия ответят на сложные современные вопросы о роли человека в мире, где существуют Канцлерский суд и Кокстаун, Мердлы и Джеггерсы. Диккенс хотел надеяться, что блаженные еще не перевелись, но сам он не относился к их числу. Что касается мистицизма, то в отличие от Достоевского у него не было веры в батюшку-царя, и, как ни уважал он простых англичан, они не окружены у него тем полумистическим ореолом, которым осеняет Русский Народ Достоевский. Безыскусная евангельская вера была дорога Диккенсу, но трудно поверить, что именно она вдохновляла его на грандиозный труд. Его великим романам придает жизнь не финал из евангельских истин и не перезвон викторианских свадебных колоколов… а жадный интерес ко всему, чем живут люди — даже если они живут бессмысленно и страшно. Величие Диккенса в той восторженной радости, с которой он наблюдает за поведением людей, и здесь же, возможно, источник его ограниченности. Хотя он не Джордж Элиот и не Томас Харди, но ведь и его радует то обстоятельство, что, как ни разнообразно поведение людей, оно в конечном итоге предсказуемо; и он бесконечно наслаждается способностью творить добрых, злых и просто абсурдных героев. Только какой же писатель не был жертвой этой ограниченности? Разве что Толстой и еще Стендаль в первых трех четвертях «Пармского монастыря». Что касается остальных, то все эти остроумные и будто бы неожиданные сюжетные повороты — исключительно вопрос писательской техники (часто превосходной, просто очаровательной, как, скажем, у Стерна или Дидро, но — техники, и только). Разделяя этот всеобщий грех, Диккенс, однако, с редчайшим мастерством делает произведением искусства речь персонажей их манеры, а прежде всего окружающую их среду. Такой человек, даже придерживаясь религиозных убеждений, должен был одновременно и страшиться расставания с жизнью (а он только что не умышленно торопил его), и испытывать болезненное любопытство к чувствам на пороге смерти.

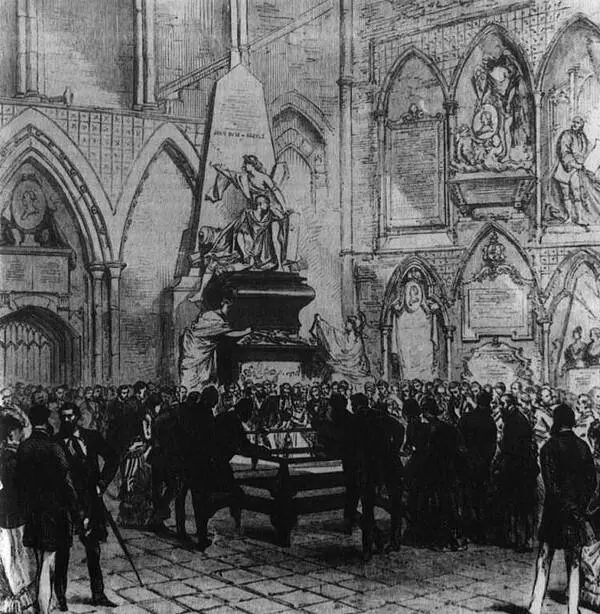

Могила Диккенса в «Уголке поэтов» Вестминстерского Аббатства.

В последние пять лет своей жизни он не однажды с жуткой ясностью видел близящийся конец; возможно, это чувство особенно давило его в те минуты, когда для поднятия духа он начинал петь. Своей дочери Кэйти в ее последний приезд в Гэдсхилл он признался, что очень рассчитывает на «Эдвина Друда» — «если, даст бог, я доживу до завершения работы… Я говорю „если“, потому что, знаешь, детка, последнее время я что-то не очень хорошо себя чувствую». И наверное, предчувствие краткости оставшегося ему срока заставило его 8 июня сломать обычный режим и весь день просидеть в шале над романом. За обедом он пожаловался Джорджине, что в течение часа ему было очень плохо. Потом вдруг поднялся из-за стола, сказал, что должен ехать в Лондон, и упал без сознания. Тяжело дыша, он пролежал на диване в столовой всю ночь и весь следующий день. 9 июня 1870 года в шесть часов вечера его не стало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Колин Уилсон - Мир пауков: Башня. Дельта [сборник]](/books/1100073/kolin-uilson-mir-paukov-bashnya-delta-sbornik.webp)