Михаил Алленов - Павел Федотов

- Название:Павел Федотов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-0256-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алленов - Павел Федотов краткое содержание

Дебют Федотова перед русской публикой состоялся в середине этого восьмилетнего срока: в 1848 году на выставке в петербургской Академии художеств появились три первых его картины, среди них - ставшее впоследствии самым популярным из его произведений, Сватовство майора. Неизвестный прежде художник вдруг сделался знаменит.

Павел Федотов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Я учусь жизнью», - говорил Федотов. Вообще говоря, эта фраза, если придавать ей значение творческого кредо или принципа, - высказывание типичного дилетанта, а Федотов первоначально выступал именно как дилетантствующий талант. В противовес этому можно напомнить довольно известное высказывание Матисса: «Художниками становятся не перед натурой, а перед прекрасной картиной». Разумеется, высказывание Матисса - это высказывание мастера, который знает, что мастерству можно учиться только у мастеров. Согласно этой логике, учеба жизнью не станет искусством, пока эта жизнь не будет увидена в произведении некоего мастера, который преподает художнику уроки мастерства. Такая метаморфоза в отношении к жизненным коллизиям и зрелищам давно известна. Она содержится в знаменитой формуле и метафоре, принадлежащей к разряду «вечных метафор», - «весь мир театр». В сущности, когда мы произносим, не особенно задумываясь, простенькую фразу «сценка из жизни», мы приобщаемся именно к этой метафоре, мы выражаем именно те аспекты отношения человека к действительности, которые свойственны художественному дистанцированию от жизни.

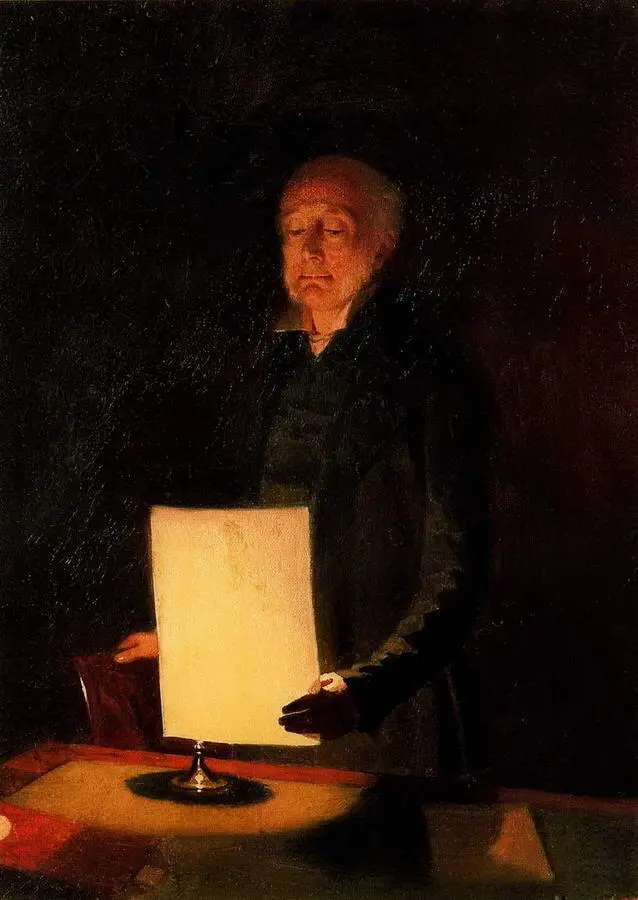

Портрет Елизаветы Петровны Жданович. 1846-1847

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Портрет Анны Петровны Жданович. 1847

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

И такого рода отношение к жизни, такое изъятие себя из-под власти ее законов и ощущение себя в какой- то момент в положении зрителя, который созерцает мирскую карусель, принадлежит к вполне человеческим способностям. Ее-то знал за собой и умел культивировать в себе Федотов.

Особенность русской ситуации состоит в том, что бытовая картина, именуемая иначе просто жанром, возникает в русском искусстве очень поздно, в начале XIX века. В рамках русской художественной традиции жанр не имел прецедента, не на что было опереться, кроме тех образцов европейского искусства, которые можно было видеть главным образом в Эрмитаже. Но помимо исторических форм в конкретных персональных разновидностях, весьма богатых и разветвленных, выработанных европейской живописью, существует такая вещь, как внутренняя логика. И о Венецианове, и о Федотове можно сказать, что они воспроизводят не конкретные исторические прецеденты голландского, фламандского или французского жанра XVII или XVIII века, а развивают и воссоздают эту самую внутреннюю логику жанра.

Портрет Евдокии Петровны Ростопчиной. 1850

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Марии Павловны Дружининой. 1848-1849

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

С точки зрения этой логики бытовая равнина, изображению которой посвящена жанровая живопись, имеет две отдельные территории или области. Одна - где быт обращен к первооснованиям жизни человеческого рода, таким, как труд, дом, попечение о семье, заботы материнства и т. п. Это тот род человеческих забот и занятий, который имеет отношение к вечному, неизменному, непреходящему, к неотменимым ценностям бытия, существования человека в мире, следовательно, это та часть быта, где он оказывается причастным бытию, где бытовой жанр тяготеет к бытийственному. Именно таков жанр Венецианова.

Основную антитезу, скрытую в природе жанра, можно определить как антитезу «природа - цивилизация». Соответственно, вторая часть этой антитезы представлена наиболее полно в городской среде. И это и есть предмет, обусловивший логику федотовского жанра.

Портрет Егора Гавриловича (Георга Готфрида) Флуга. 1848

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В становлении Федотова-жанриста, в определении своего «пространства» внутри жанра существенную роль играло то обстоятельство, что хронологически Федотову предшествовали Венецианов и его школа. Но не в том смысле, что Федотов учился у Венецианова и наследовал его уроки, а в том смысле, что он отрицательным способом строил свой художественный мир, по всем параметрам противоположный тому, что было у Венецианова.

Прежде всего, у Венецианова - деревня, у Федотова - город; у Венецианова - крестьянский мир, у Федотова - многосословный, разночинный. Венециановской пейзажности у Федотова противостоит интерьерность. У Венецианова преобладает созерцательная статика, длительное, неподвижное равновесие. У Федотова - дискретные фрагменты жизни, подвижность, выводящая мир и человеческое естество из равновесия. Венециановский жанр бесконфликтен, бездейственен.

Портрет Александры Петровны Жданович. 1846-1847

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Портрет Петра Владимировича Ждановича. 1846-1847

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

У Федотова почти всегда присутствует конфликт, действие. Наконец, в самом широком и принципиальном смысле различие состоит в том, что Венецианов воплощает норму существования, которую для него олицетворяет крестьянский мир, лад и склад, тогда как предмет федотовского искусства составляют все возможные отклонения от нормы. И в этой антитезе заключен основополагающий для формирования федотовской изобразительной стилистики момент. Стихия венециановского жанра - это вневременное, вечное, всегда повторяющееся, тогда как стихией федотовского жанра стало время, то, что творится и происходит в быстропреходящем, сию минутном времени. В доступных изобразительному искусству пространственных отношениях он моделировал отношения временные. Соответственно в самой изобразительной стилистике, в стремительности или замедленности линейного рисунка, в чередовании пауз между фигурами, в распределении световых и колористических акцентов чрезвычайно важными становились темпо-ритмические характеристики. Изменения в этой сфере во многом определяют различие между его графическими и живописными сочинениями и его эволюцию, т. е. те противоположения, которые отделяют одно произведение от другого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: