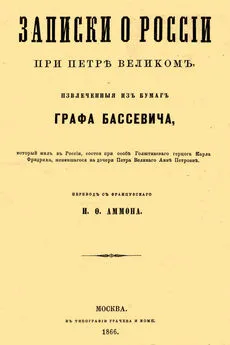

Геннинг фон-Бассевич - Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича

- Название:Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография Грачева и комп.

- Год:1866

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннинг фон-Бассевич - Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича краткое содержание

Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.

Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Царь не мог надивиться её способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся — один величественностью своей простоты, другой своею роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась. При больших торжествах за её столом бывали все дамы, а за столом царя одни только вельможи. Его забавляло общество женщин, оживленных вином; поэтому она завела у себя свою перворазрядную любительницу рюмки (une biberonne de premier ordre), заведывавшую у неё угощением напитками и носившую титул обер-шенкши. Когда последней удавалось привести дам в веселое расположение духа, никто из мужчин не смел входить к ним, за исключением царя, который только из особенного благоволения позволял иногда кому нибудь сопровождать себя. Из угодливости же, не менее для него приятной, Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интрижками Августа; но зато и он, рассказывая ей об них, всегда оканчивал словами: ничто не может сравниться с тобою.

Как ни дружествен и ни великолепен был прием, сделанный герцогу Голштинскому царем, но для первого он получил еще особенную цену по тому расположению, которое высказала ему царица. Вполне уверенная в своем величии, она, не боясь уронить себя, в присутствии принцессы царской крови, герцогини курляндской, сказала угнетенному принцу: что одушевленная сознанием долга, внушаемого ей могуществом, она принимает живое участие в интересах герцога и что для неё, супруги величайшего из смертных, Небо прибавило бы еще славы, даруя ей в зятья того, которого она была бы подданною, если б счастье не изменило Швеции и если б Швеция не нарушила присяги, данной ею дому великого Густава. Слова эти заставили проливать слезы всех присутствовавших, — так трогательно умела говорить эта государыня. Если б дело зависело от неё, ничто не было бы упущено, чтобы без промедления восстановить Карла-Фридриха в его правах. Но хотя влияние её на душу великого царя могло сделать много, однако ж не всё. Она была его второю страстью, государство — первою, и поэтому всегда благоразумно уступала место тому, что должно было предшествовать ей.

В Риге царь сильно заболел горячкою. Чтобы вылечиться от неё, он переселился дней на восемь на корабль. По его мнению, морской воздух восстанавливал здоровье, и он редкий день пропускал, не подышав этим воздухом. Вставая с рассветом и обедая в 11 часов утра, он после стола имел привычку соснуть. Для этого стояла постель на фрегате, и он отправлялся туда во всякое время года. Даже когда, летом, он бывал в Петергофе, воздух обширных садов этого дворца казался ему удушливым, и он всегда спал в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами моря, а другая примыкает к большому петергофскому парку. Здесь было его любимое убежище. Он украсил его фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные.

По возвращении в С.-Петербург он отпраздновал 25-е июня (по старому стилю) годовщину своего коронования, что делалось очень редко с тех пор как он царствовал один. При царском дворе насчитывалось, впрочем, до тридцати ежегодных празднеств, из которых четыре были в память военных подвигов, а именно взятия Нарвы, побед при Калите и Лесном (одержанной над Левенгауптом) и Полтавского сражения. В день празднования последнего царь надевал то самое платье, которое было на нём во время битвы. Но все эти празднества отличались однообразием. Те, которые приходились летом, отправлялись в садах императорского дворца и на обширном, примыкавшем к нему лугу, где маневрировали и потом также принимали участие в пиршестве гвардейские полки Преображенский и Семеновский. В рощах расставлялись столы для всех значительных особ. Одним из главных был стол для духовных лиц. Сам царь иногда садился туда и рассуждал с ними о догматах религии. Если кто-нибудь судил или делал ссылки неверно, то должен был в наказание опоражнивать стакан, наполненный простою водкою, и эти господа обыкновенно удалялись с праздника более других упившимися. Обе царицы, царствующая и вдовствующая супруга Ивана, — кушали с принцессами, своими дочерьми и с дамами в большой открытой галерее, построенной вдоль реки. За обедом следовал бал, на котором царь танцевал, как и на свадьбах знатных лиц, куда его постоянно приглашали со всею императорскою фамилиею. В молодые свои годы он любил танцы. Русские вообще имеют большое расположение к этому упражнению и исполняют его с грациею.

Первое, на что царь заставил полюбоваться в своей столице герцога Голштинского, было прекрасное здание адмиралтейства с его магазинами, снабженными множеством материалов и снарядов для постройки и оснастки тридцати или более военных кораблей. При этом случае осьмнадцатое большое судно, сооруженное на новой верфи, было спущено, на воду и названо «Пантелеймоном», в честь одного из святых греческой церкви. Его строил француз, присланный герцогом-регентом для починки старого 70-ти пушечного корабля «le Ferme», который царь когда-то получил из Франции и которого его плотники не умели вытащить из воды и поставить на штапель. Работы эти, столь близкие сердцу царя, производились под управлением одного из его любимцев, Ивана Михайловича Головина, носившего титул главного строителя кораблей. Он учился кораблестроению вместе с царем в Голландии, но без большего успеха, и однако ж по одному из тех капризов благоволения, от которых не изъяты и благоразумнейшие из государей, царь поручил ему пост, которого все обязанности, к счастью для морского дела, исполнял сам [63] После я узнал из писем более отдаленного времени, что царь только в шутку или даже в насмешку поручил ему эту должность и кроме того установил еще для него тост за процветание кораблей под названием «тоста за фамилию Ивана Михайловича». Примеч. составителя «Записок».

. Но взамен этого Головин был очень хорошим сухопутным генералом.

1721. Продолжительный плен множества шведов, взятых при жизни Карла XII и отправленных в Сибирь, превратил их как бы в природных её жителей. Они в особенности заставляли ценить себя в этой дикой стране своим искусством в горных работах, с которыми русские были мало знакомы. Многие из пленников, потеряв надежду на обмен или выкуп, желали, посредством браков, основаться навсегда в местах своей ссылки. Но они были слишком велики душою, чтобы ради любви отречься от веры своих отцов, а русские женщины, хотя и плененные кротостью нравов этих иностранцев, боялись оскверниться браком с протестантами. Некоторые из них, пренебрегшие подобным предрассудком, были разлучены священниками, господами и безжалостными судьями с любимыми мужьями-еретиками и выданы за православных, которые им не нравились. Извещенный об этом, царь нашел такие поступки столько же несправедливыми, сколько и противными его интересам; но совсем тем не хотел показать, что действует по своему произволу в вопросах, касающихся религии. Дело это было отдано на рассмотрение св. Синода, который напечатанным в С.-Петербурге 18 августа 1721 года указом, делающим по своему благоразумию честь его составителям, объявил браки между православными и иноверцами не только законными и дозволенными, но и похвальными, если они клонятся ко благу государства, и подчинил их только одному условию, по которому еретик обязывался давать подписку, что не станет тревожить совести своей жены, и что дети будут исповедывать господствующую религию страны. Этот мудрый указ приобрел России значительное число полезных жителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: