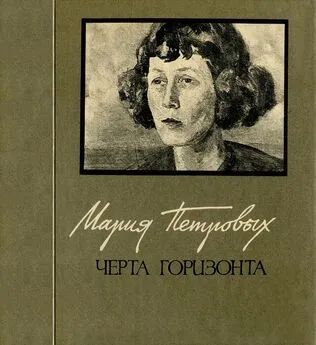

Яков Хелемский - Черта горизонта: Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых

- Название:Черта горизонта: Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советакан грох

- Год:1986

- Город:Ереван

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Хелемский - Черта горизонта: Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых краткое содержание

Высоким мастерством отмечены ее переводы. Круг переведенных ею авторов чрезвычайно широк. Особые, крепкие узы связывали Марию Петровых с Арменией, с армянскими поэтами. Она — первый лауреат премии имени Егише Чаренца, заслуженный деятель культуры Армянской ССР.

В сборник вошли оригинальные стихи поэтессы, ее переводы из армянской поэзии, воспоминания армянских и русских поэтов и критиков о ней. Большая часть этих материалов публикуется впервые.

На обложке — портрет М. Петровых кисти М. Сарьяна.

Черта горизонта: Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В каждом сердце столько горя,

Столько нынче слез лилось,

Что земля их солью вскоре

Пропитается насквозь.

Словно от вины тягчайшей,

Не могу поднять лица…

Дай же кто-нибудь, о дай же

Выплакаться до конца,

До заветного начала,

До рассвета на лугу…

Слишком больно я молчала,

Больше не могу.

А с какой естественностью звучали четверостишия, написанные где-то в тыловой глуши:

Ночью здесь такая тишина!

Звезды опускаются на крышу,

Но, как все, я здесь оглушена

Грохотом, которого не слышу.

Страдание почти не вырывалось наружу. Печаль, мужество, гнев выражались негромко. Но ими было проникнуто каждое слово.

Сдержанным было и выражение радости. Но достоверность чувства не нуждается в пафосе.

Пожалуй, сейчас читатель уже не сможет постигнуть в полной мере волнение, которое я испытывал, впервые прочитав в журнале стихотворение «Ночь на 6 августа». Может быть, эти строки запали мне в душу еще и потому, что ночь первого салюта я провел в только что освобожденном нами Орле. Тьма в городе, разоренном и разрушенном, стояла кромешная, гул московских орудий я слышал лишь по радио, но дальние раскаты словно бы излучали яркий свет. Грозные стволы в разгар войны вели не истребительный, а праздничный огонь. И чудилось, что тревожное небо над Орлом, еще прифронтовым, измученным, но как бы родившимся заново, тоже светлеет. Крупные августовские созвездия, проступившие сквозь облака, казались искрами столичного фейерверка. И эти воображаемые отблески отражались в глазах солдат и освобожденных горожан. Эти гулкие вспышки были целительны для души, переполненной горечью утрат, которые пришлось понести при взятии Орла, напряжением только что минувшего дня и всех предыдущих месяцев. С каждым новым залпом возрастала вера в то, что впереди не только испытания продолжающейся войны, но и торжественные минуты, подобные этим.

Я повторял строки Петровых, удивляясь, как всегда это бывает, когда читаешь чужие стихи, сразу покорившие тебя, — почему не я их написал? Ведь это и мое ощущение!

В каком неистовом молчанье

Ты замерла, притихла, ночь!..

Тебя ни днями, ни ночами

Не отдалить, не превозмочь.

…Всё вдохновенней, всё победней

Вставали громы в полный рост,

Пока двенадцатый, последний

Не оказался светом звезд.

И чудилось, что слезы хлынут

Из самой трудной глубины, —

Они хоть на мгновенье вынут

Из сердца злую боль войны!

(Недавно я взял в библиотеке этот номер «Знамени», помеченный сорок третьим годом. Номер сдвоенный — сентябрьский и октябрьский выпуски уместились в одной книжке. Бумага хоть и газетная, серенькая, а и ее по военному времени приходилось экономить. Журнал небольшого тогдашнего формата, заключен в мягкую обложку защитного цвета. Заново перелистав эти страницы, я не удержался от восторженного возгласа. Каково содержание! Сплошная классика военных лет! Очередные главы «Василия Теркина». Симоновская повесть «Дни и ночи». Блокадные стихи Ольги Берггольц. Фронтовой очерк Андрея Платонова. Вот в каком окружении появился цикл малоизвестной в ту пору Марии Петровых. И если я при этом навсегда запомнил три ее «Знаменских» стихотворения, значит, они по праву оказались рядом с произведениями ныне хрестоматийными. Это одна из немногих прижизненных публикаций Марии Сергеевны, — обстоятельство, безусловно, запоминающееся. Конечно, к встрече с лирикой Петровых меня подготовил Рачия Кочар. Но ведь остались в сознании прежде всего сами стихи! Со времени первого прочтения и по сей день я знаю их от строки до строки. А они после «Знамени» долгие годы не переиздавались.)

Война завершилась. Я демобилизовался, хотя и не сразу. Все начиналось заново. Постепенно входя в московскую литературную жизнь, я сперва потянулся к своим довоенным друзьям и давним наставникам. Потом привычный круг стал расширяться. Зазвучали имена молодых, пришедших с фронта. Я сблизился с ними. Возникло общение и с теми старыми мастерами, которых я чтил сызмала, но в прежние годы лично не знал.

Переводы Петровых я часто встречал в периодике и в книгах. Прежде всего — переводы с армянского. Друзья давно приглашали ее в Ереван, — это я еще от Кочара слышал. И вот, оказывается, уже на излете войны Марии Сергеевне удалось впервые увидеть эту землю. Армения пленила Петровых, стала неотъемлемой частью ее судьбы.

Переложения были превосходны. А вот оригинальные стихи в периодике почти не появлялись. Но, несмотря на это, их знали и ценили многие истинные любители поэзии. О Марии Сергеевне всегда говорили с уважением, как о сложившемся, зрелом художнике. Значит, мое восприятие ее лирики оказалось безошибочным.

Не хватало реального знакомства.

* * *

Знакомили нас дважды.

Первая встреча случилась в писательском клубе, где Антокольский, окруженный друзьями, возглавлял стихийно возникшее застолье. Заметив меня, он издал боевой клич: «К нам, к нам!», подкрепляя приглашение бурными жестами. За ресторанным столиком, где нашлось место и для меня, оказалась Петровых. Но, честно говоря, в суматошной тесноте, в гуле голосов, когда ведется беспорядочный веселый разговор, становящийся все громогласнее, когда одни подсаживаются, другие уходят, — расслышать и даже толком разглядеть друг друга почти невозможно.

Поэтому обменяться с Марией Сергеевной несколькими фразами нам удалось лишь некоторое время спустя, в доме у Веры Звягинцевой. В этой крохотной квартирке у Красных ворот порой тоже бывало шумно и многолюдно, когда, казалось, сами по себе раздвигаются стены. Но в тот день здесь гостей не ждали. Я забежал к Вере Клавдиевне на минутку по какому-то несложному делу. А Мария Сергеевна была по соседству, в издательстве на Ново-Басманной, и заглянула на обратном пути без предупреждения.

И в клубе и здесь наши пути пересеклись внезапно. Зато в памяти осталась острота первого впечатления, тоже неожиданного.

* * *

Во всем, что я прочитал и услышал в период заочного знакомства с Петровых, угадывался характер сильный и независимый: демона с пылающими крыльями не устрашится, на Карадаг взойдет запросто. Даже негромкие стихи в «Знамени» не поколебали этот образ. Мне и внешность рисовалась соответственная. Возникала в моем воображении женщина рослая, с решительным взглядом, обязательно по-южному смуглая, позлащенная коктебельским солнцем и ереванским зноем.

А увидел я существо хрупкое, ничем не защищенное, кроме своего тихого обаяния. Лицо неброское, но прелестное, обрамленное пушистыми волосами, скорее светлыми, волнистая челка, наполовину прикрывающая высокий чистый лоб, серые глаза, взирающие на мир почти кротко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: