Владимир Кантор - Карта моей памяти

- Название:Карта моей памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ЦГИ

- Год:2016

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-98712-599-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кантор - Карта моей памяти краткое содержание

Большая часть текстов публиковалась в интернет-журнале Гефтер.

Карта моей памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

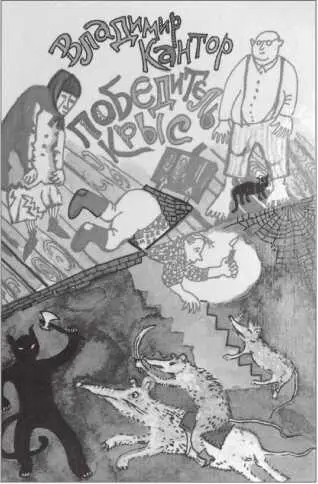

Обложка романа-сказки «Победитель крыс»

В книге было 14 печатных листов. Обычно в советские времена автору платили по 300 рублей за лист. Издательство Сабашниковых заплатило по 400 руб. На руки я получил пять тысяч шестьсот рублей. Голова пошла кругом. Это было больше моей годовой зарплаты. Но в обменном пункте я получил за эти деньги (исключая 500 рублей, которые я оставил жене Марине) 320 дойчемарок. Мне казалось, что это целое состояние. Как же! Моя годовая зарплата! И я позвонил Хильде, что мне удалось поменять советские рубли на немецкие деньги, так что пару недель я не буду стоить им ни копейки, и спросил, что они хотят, чтобы я привез из Москвы. Напоминаю, что прилавки были пустые. Моя пятилетняя дочка Маша задала тогда очень сложный экономический вопрос, на который мне нечего было ответить: «Папа, – спросила она, – а если у человека есть деньги, но он все равно не может ничего купить, значит, он бедный?». Наверно, она была права, но не хотелось говорить дочке, что мы бедные, и я промолчал. С тревогой я ждал просьбы Хильды. Она сказала: «Ты мог бы мне привезти хмели-сунели?» Это такая закавказская приправа, смесь специй, которую Хильда открыла для себя в Абхазии. Я обрадовался больше, чем можно вообразить. Все витрины и прилавки магазинов, где раньше были продукты, были заставлены пакетиками хмели-сунели. Я даже вскрикнул: «Сколько пакетов?! Десять? Двадцать?» Хильда даже оторопела от моего энтузиазма: «Ну что ты, Владимир! Два-три, ну, четыре пакетика, не больше!» Так я и поступил, купил на всякий случай десяток пакетиков, уложил их в чемодан. А через день уже летел в Кёльн.

Из аэропорта я доехал до центральной площади, где находится великий Кёльнский собор. На картинках и фотках я видел его не раз, тут я стоял перед ним и не мог поверить, что я и в самом деле добрался до Кёльнского собора, что могу подойти, потрогать камни, зайти внутрь, и все это не во сне. На вокзале украинская проститутка ссорилась по телефону, очевидно, со своей напарницей, которая не то увела клиента, не то прижала от него деньги, переданные говорившей. Ходили негры, китайцы, и чувствовали себя в Кёльне как дома. У фонтана сидели на каких-то подстилках крашеные хиппи с кольцами в ноздре и в губах. Почему-то стало мне обидно, ведь я именно себя считал европейцем по образованию, по взглядам, но в Европе я чужой и дикий, а они здесь у себя дома, в норме. Перед вокзалом была небольшая стоянка такси. Я сел рядом с шофером и произнес заранее приготовленную фразу: «I’d like to get…» И назвал адрес Хильды. Хильда мне еще по телефону сказала, что такси мне оплатит, но я ответил, что денег у меня много, поэтому прошу ее не беспокоиться. Однако когда мы доехали до Herderstrasse, я увидел, что счетчик показывает 20 дойчемарок. Это немного напрягло меня, показалось, что многовато. Правда, я тут же сказал себе, что транспорт в Европе дорог, тем более такси, но больше я на такси ездить не буду. И я был рад, когда увидел Хильду, встречавшую меня. Она заплатила по счету, взяла квитанцию и объяснила мне, что эту дорогу оплатит университет. Потом мы занесли вещи в ее трехкомнатную квартиру, и она меня пригласила в китайский ресторан, где тоже, оплатив счет, попросила квитанцию. Это входило в систему приглашения. Такси и ресторан. Вечером она собрала друзей-славистов. Я там был главным блюдом. Я уже принял душ, переоделся, и был готов отвечать на вопросы. С собой я привез «Победителя крыс» и пару вышедших к тому моменту литературоведческих книг. Книги, открытый взгляд и немало денег (как мне казалось). То есть я чувствовал себя вполне уверенно.

Разговор, который случился, был ужасен, но потом я сказал себе, что в этом виноват не я, а моя держава. Я же сам по себе вполне нормальный, умный хорошо образованный (gut gebil-det) человек. Не помню уже последовательности разговора, но в какой-то момент Хильда показала гостям мою последнюю книгу и сказала, что в России эта книга – бестселлер. На меня посмотрели с уважением. А я добавил, что эта книга принесла мне практически мою годовую заплату. Тут они поняли, что у автора бестселлера речь идет не о миллионах, но все же!.. Я же подлил масла в огонь, заметив, что все эти русские деньги я обменял на немецкие. И потому могу здесь себе ни в чем не отказывать. На меня смотрели с уважением, а я пушил петушиный хвост. Но все же кто-то спросил, сколько я получил дойчемарок, поскольку они не могут оценить мой гонорар в рублях, а в немецких деньгах смогут. И я не смог удержаться от хвастовства. «Триста двадцать марок!»– сказал я как бы небрежно, но в этой небрежности сквозил оттенок моей финансовой значительности. Но и Хильда, и ее Ричард, и все гости вдруг замолчали. А Ричард приподнялся, сунул руку в карман брюк и протянул мне маленькую книжечку сброшюрованных билетов. «Владимир, здесь тебе на десять поездок хватит!» – сказал он. А один из гостей, сосед Хильды по подъезду, встал и сказал, что он может принести сумку вполне съедобных консервов. Кто-то пообещал привезти завтра упаковку бутылок питьевой воды. Одна дама сказала, что Кёльн не очень большой город, и красивый, что его можно пешком исходить. А Хильда сказала: «Не огорчайся. У Казака тебя ждет гонорар в 250 марок». Я все-таки растерялся, но, положив себе за правило в незнакомых ситуациях не делать вид, что я все понимаю, а честно просить объяснить, я и спросил: «Это маленькая сумма у меня?» Хильда ответила: «Владимир, только не обижайся. Я учительница в гимназии и получаю ежемесячно три тысячи триста марок».

Я понимал, что страна наша находится в финансовой и экономической пропасти, но глубину этой пропасти я вдруг почувствовал реально, так что внутренности заледенели.

Чтобы не изображать человека, охваченного малороссийским чувством стыда, перехожу к своей лекции.

Читал я на тему «Западничество как проблема «русского пути»». Надо сказать, что люди с Запада, слависты и не слависты, просто интеллектуалы, до сих пор считают, что именно славянофильство выразило смысл русской культуры. Так что тема прозвучала несколько вызывающе. Надо сказать, что рассматривал я эту тему не литературоведчески и даже не философски, а скорее, историософски, показывая положение России между Степью и Западной Европой. Причем писал, что до монгольского нашествия христианская Русь, не очень разбираясь в конфессиональных спорах (да и крестившаяся до реальной Схизмы), выполняла своего рода роль экуменического мостика между Западом и Византией («путь из варяг в греки»). И выбор западнической ориентации у русских людей начиная с XVI века – от царей и вельмож до интеллектуалов XIX века – не был движением на Запад, а был попыткой вырваться из цепких степных лап, что удавалось и не удавалось. Блок, скажем, помнил о поле Куликовом, но он же воспел «ханской сабли сталь». А большевики восстановили монгольское право на землю. Короче, охват фигур и тем был весьма широким. Я, конечно, нервничал. Это было мое первое выступление на Западе пред западными коллегами, а мы привыкли их во всем полагать выше нас. Перед лекцией я спросил у Казака, каков будет уровень слушателей. Он посмотрел на меня иронически-высокомерно и почти вскричал (интонация была, как, наверно, у Суворова, когда генералиссимус кричал петухом, и голос пронзительный): «Да профессора вроде меня и доценты. Устраивает ли московского гостя такой уровень?!» Я смутился и ответил, что это для меня большая честь. Передо мной сидело человек пятнадцать. Из них немцев, как я мог понять, было человек восемь. Сколько из них профессоров, я не понял. Пришли Хильда с Ричардом. Были также молодые русские женщины, которые (это понял я позже) имитировали перед своими профессорами глубокую заинтересованность в русистике, но говорили, старясь угадать настроение босса и его отношение к докладу. Первым выступил Казак: «Скажите, как вы можете сопрягать в одном тексте и исторические темы, и философские, и литературные?» Мой ответ, видимо, его поразил: «Я этому у вас научился». Он опешил: «У меня?» Я впервые въявь столкнулся с этой чудовищной узостью европейской специализации последнего полувека. Я-то сказал правду, имея в виду тексты Гёте, Шпенглера, Томаса Манна и прочих немецких гениев. И я пояснил: «Не лично у вас, у немецкой науки». Русские ученицы, видя оторопь профессора, бросились на меня в атаку: «Не кажется ли вам, что при таком разбросе вы не сможете прийти к конкретному выводу?» Не желая спорить, я только улыбнулся по возможности обаятельно и как мог вежливее ответил: «Однако пришел». Соотечественницы, выслуживаясь, презрительно скривились: «Это вам так кажется». Их оборвал Казак, сказавший задумчиво: «Да, это интересно – то, что вы рассказали». Спустя года два я снова был в Кёльне, и Казак предложил приехать к нему домой (под Кёльном, городок Муха) и прочитать доклад о Достоевском. Я согласился, тем более что Казак, понимавший стесненность средств русских гостей, всегда за доклады платил. В этот день была, однако, забастовка на транспорте, и я опоздал почти на час. Вошел я на том, что участники семинара спорили, почему в «Антоновских яблоках» Бунина не просматривается тема Октябрьской революции. Невольно я встрял: «Она не может там просматриваться, поскольку этот рассказ был написан задолго до революции, в начале века. Можете проверить». Кто-то из слушателей повернулся ко мне: «Вы специалист по Бунину?» Понимая, что опять я что-то не то сделал, я все же ответил: «Нет, не специалист, просто читал Бунина и о нем». Тогда-то я понял, что бояться никого не надо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: