Эзрас Асратян - Иван Петрович Павлов 1849 —1936 гг.

- Название:Иван Петрович Павлов 1849 —1936 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эзрас Асратян - Иван Петрович Павлов 1849 —1936 гг. краткое содержание

И. П. Павлов предстает перед читателями талантливым натуралистом-физиологом широкого профиля. Его творческий гений охватил самые разнообразные области физиологии, но наиболее выдающиеся его исследования относятся к физиологии органов кровообращения, главных пищеварительных желез и в особенности больших полушарий головного мозга.

Автор на базе личных воспоминаний и на основе анализа различных литературных источников воссоздает облик своего учителя, рассказывает о пройденном им жизненном пути и дает лаконичное, четкое изложение ценнейших фактических данных и теоретических положений Павлова по важнейшим разделам физиологической науки. Книга завершается изложением мировоззрения Павлова и обзором последних достижений по ряду наиболее актуальных проблем высшей нервной деятельности.

Строго научная по содержанию и популярная по форме изложения, книга будет полезна специалистам смежных профессий и широкому кругу читателей, интересующихся достижениями в физиологии и особенно в изучении деятельности мозга.

Иван Петрович Павлов 1849 —1936 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Были у Павлова и некоторые специфические приемы активного регулирования научного воспитания будущих ученых. Например, громадное значение имела его способность определять свое отношение к сотрудникам по их деловым качествам, по результатам их экспериментальной и теоретической деятельности. Он не был щедр на похвалы и гораздо охотнее «подхлестывал» своих учеников; тем не менее они без большого труда улавливали довольно тонкие нюансы его положительного и отрицательного отношения к каждому из них и делали должные выводы.

Всемерное поощрение Павловым самостоятельности своих учеников в научной работе выражалось, в частности, в том, что он всячески содействовал тому, чтобы каждый, достигнув определенной зрелости, становился самостоятельным научным руководителем в другом учреждении. В первую очередь это относилось к тем молодым ученым, кто начинал развивать новые ветви на могучем научном дереве учителя и чувствовал необходимость в большем просторе. Так при содействии Павлова в свое время получили возможность самостоятельной работы по физиологии Б. П. Бабкин, В. Н. Болдырев, А. Ф. Самойлов, Л. А. Орбели, В. В. Савич, А. Д. Сперанский, К. М. Быков, И. П. Разенков, Д. С. Фурсиков, Ю. В. Фольборт, Н. А. Рожанский, Г. П. Зеленый, П. С. Купалов, М. К. Петрова, А. Г. Иванов-Смоленский, Ю. П. Фролов, П. К. Анохин, автор этих строк и другие его ученики.

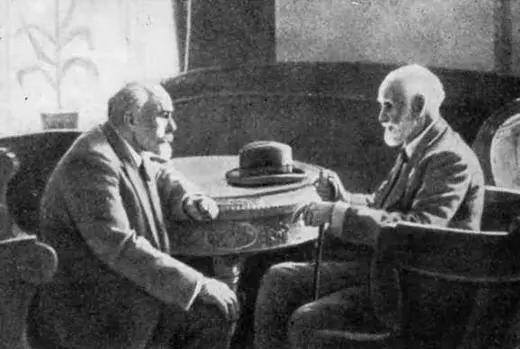

И. П. Павлов и Л. А. Орбели

Естественно, некоторые качества Павлова нравились далеко не всем. Он был вспыльчив, нередко в порыве горячности повышал голос и не всегда мог воздержаться от крепких выражений. Судя по воспоминаниям Чистовича, Савича, Бабкина, Орбели и других его учеников старшего и среднего поколений, раньше такие истории случались с Павловым гораздо чаще, чем в последние десятилетия его жизни. Особенно резок Павлов бывал во время хирургических операций, отпуская в адрес не очень расторопных помощников нелестные для них слова. К счастью, такие порывы гнева были у Павлова непродолжительными, он быстро успокаивался и раскаивался в своей несдержанности. Об одном эпизоде из раннего периода научной жизни Павлова рассказывает Н. Я. Чистович: «В личных отношениях к нам, работающим, Иван Петрович умел соединить свой высокий научный авторитет с совершенно простым, дружеским отношением. Расскажу маленький инцидент, происшедший между ним и мною. Когда опыт изолирования сердца собаки нам уже удался, Иван Петрович хотел его продемонстрировать С. П. Боткину и пригласил Сергея Петровича в лабораторию. Все было заранее подготовлено, собака прооперирована, и в присутствии С. П. Боткина оставалось сделать лишь последний момент операции: затянуть лигатурами нижнюю полую вену, дугу аорты и снять зажим с vena jugularis communis, чтобы пустить кровь из резервуара. Иван Петрович спросил меня, все ли готово. На мой утвердительный ответ он быстро затянул лигатуры, но вытекание крови из art. subclavia вдруг прекратилось: я забыл снять зажим с яремной вены. Увидев, в чем дело, Иван Петрович схватил зажим и неосторожно снял его, так что вена прорвалась, хлынула кровь и опыт не удался. Кто знает Ивана Петровича, может себе представить, как он на меня обрушился: виноват был во всем я, так как забыл снять пинцет! Я возражал, что и он виноват, так как следовало осторожно снять зажим, а не дергать. Слово за слово, мы поссорились до того, что признали невозможным далее вместе работать и разошлись, огорченные и взволнованные.

Вечером я получил от Ивана Петровича такую записку: «Брань делу не помеха, приходите завтра ставить опыт».

Нечего и говорить, что все мы, которых Иван Петрович ругал самыми изысканными выражениями, горячо любили его и не смущались его слабостью во всех неудачах винить только нас, зная его искренность и безукоризненное благородство души» [ 75«Сборник, посвященный 75-летию академика И. П. Павлова». Л., 1925, стр. 31.].

Л. А. Орбели рассказал мне о другой похожей истории из более поздпего периода жизни Павлова (о ней говорится также в воспоминаниях Б. П. Бабкина). Как- то в Институт экспериментальной медицины приехал в командировку профессор Харьковского ветеринарного института Н. Рязапцев, давний товарищ Павлова по рязанской духовной семинарии. Случилось так, что во время хирургической операции он ассистировал Павлову и тот в один из моментов обругал бывшего школьного товарища. Рязанцев ответил ему в том же тоне. Павлов сразу замолк. После завершения операции он заявил, что необходимо избавиться от дурной привычки.

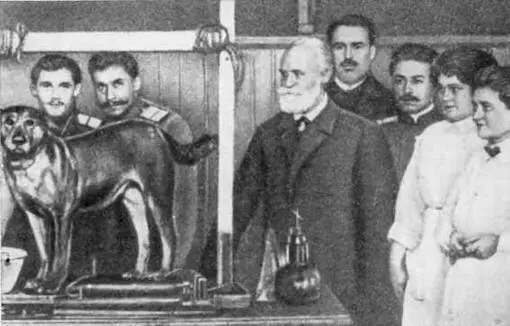

Демонстрация опыта во время лекции И. П. Павлова студентам Военно-медицинской академии

Относясь очень внимательно к экспериментальной работе своих сотрудников, Павлов, однако, не уделял должного внимания подготовке их статей или диссертаций к печати. По рассказам, ему читали работы вслух, а он попутно делал те или иные замечания и давал советы. К редактированию он привлекал более опытных старших сотрудников.

Однако авторитет и обаяние Павлова были настолько сильны, что подобные недостатки и шероховатости в поведении учителя не оказывали заметного влияния на сердечное отношение к нему его сотрудников.

Иван Петрович обладал редким даром сжатого, образного, понятного изложения своих мыслей даже о самых трудных предметах. Если ко всему этому добавить еще Звучность голоса, отличную дикций, живую мимику, энергичную жестикуляцию — понятна будет магическая сила живого слова ученого, которая сохранилась до глубокой старости. Лекции Павлова в Военно-медицинской академии всегда пользовались громадным успехом: глубокие по содержанию, блестящие по форме, они сопровождались прекрасно поставленными опытами на животных.

«На втором курсе, когда мы приступили к систематическому слушанию лекций Ивана Петровича,— вспоминает академик Л. А. Орбели,— уже при первых его словах стало ясно, что пропустить какую-нибудь из его лекций невозможно, в такой степени живо и увлекательно они протекали. Они характеризовались исключительной простотой, исключительной четкостью и ясностью изложения, а вместе с тем были чрезвычайно богаты по содержанию и сопровождались очень интересными экспериментами» [ 76Л. А. Орбели. Памяти Ивана Петровича Павлова.— «Вестник АН СССР», 1936, Ко 3, стр. 21.].

Дар живой, образной и простой речи Павлов сохранил до конца своих дней. Он охотно и увлекательно рассказывал о событиях давно минувших дней, о встречах и впечатлениях, о привлекавших его внимание событиях текущей лабораторной и социальной жизни и в особенности о том, какие научные вопросы его волнуют, говорил о возможных подходах к их решению, вообще о перспективах своей научной работы. Павлов любил говорить и говорил долго и без устали. Часто он вслух размышлял над тем или иным вопросом. Возможно, одной из причин организации еженедельных (по средам) научных собраний сотрудников лаборатории Павлова (после того как он перестал читать регулярные лекции студентам) послужила любовь Ивана Петровича к живой речи и к педагогическо-лекционной деятельности. Его выступления на этих «средах» сплошь и радом были своеобразными лекциями, из которых его ученики обильно черпали идеи и темы для своей научной работы, а стенографические их записи, опубликованные в трех объемистых томах после кончины великого ученого, — до сих пор неиссякаемый источник для огромной армии его последователей в нашей стране и далеко за ее пределами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: