Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Название:Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0853-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» краткое содержание

Его триумфы вошли в легенду. Его «Наука побеждать» стала настольной книгой любого офицера. Его имя навеки вписано в святцы русской воинской славы. В его честь наречен высший полководческий орден СССР. Национальный герой, Генералиссимус Российской империи, граф Рымникский, князь Италийский, не просто гений, а Бог войны, Александр Васильевич Суворов подавил Польский мятеж и Пугачевский бунт, разгромил турок и стал единственным военачальником, сумевшим несколько раз подряд разбить революционную французскую армию. Легендарным переходом его «чудо-богатырей» через Альпы восхищались даже враги. А его афоризмы стали заветом на все времена:

«Мы Русские – какой восторг!», «Мы Русские! С нами Бог!», «Мы Русские – враг пред нами дрожит!»

Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Граф Федор Васильевич Ростопчин рассказывал, что граф Суворов накануне отъезда в Вену разговаривал с ним наедине о войне и о тогдашнем положении Европы. Граф Александр Васильевич начал сначала вычитать ошибки цесарских начальников, потом сообщил свои виды и намерения. «Слова текли как река. Мысли все были человека чрезвычайного. Подобное от него красноречие, – рассказывал граф Федор Васильевич, – я слышал в первый раз. Но посреди этой реки, когда я весь был превращен в слух и внимание, Суворов сам вдруг из Цицерона и Юлия Цезаря обратился в птицу и запел громко петухом. Не укротив первого движения, я вскочил и спросил у Суворова с огорчением: Как это возможно? А он взял меня за руку и, рассмеявшись, сказал: «Поживи с моё, закричишь и курицей».

Исторический анекдотСуворов совсем не был похож на классического «екатерининского орла». Это сейчас нам трудно представить себе блестящий век Екатерины без его enfant terrible. Со своей невзрачной внешностью, с почти домостроевским нравом, исключающим галантную ветреность, Суворов стал бы для современников настоящим посмешищем, если бы не воспользовался маской посмешища мнимого. Державин в «Снигире» заметил, что наш полководец низлагал «шутками зависть, злобу штыком». К тому времени Гаврила Романович Державин хорошо изучил нрав Суворова. К такому человеку общество должно было привыкать и привыкать. И привыкало до 1794 года. Это длительное ожидание признания было мучительным и для Суворова, и для общества. Александр Васильевич, поздно получивший по заслугам, долгое время то принимался считать себя неудачником, то стоически переносил государственную неблагодарность, как и невнимание поэтов. Державин – ярчайший представитель тогдашнего просвещенного общества – на закате своих дней, конечно, стеснялся уже упомянутого мною исторического и литературного факта: в измаильской оде не был прославлен Суворов. Не только политическая ангажированность не позволила замечательному нашему поэту воспеть попавшего тогда в потёмкинскую полуопалу Суворова. Позволю себе предположение, что тогда – после Фокшан, Рымника и Измаила – Державин не разглядел ещё в Суворове гениального полководца. Помешала и репутация удачливого и горячего дикаря, закрепившаяся за Суворовым в близких Державину столичных кругах, и возможные мысли об ординарности дарования Суворова: честный, чудаковатый, искушённый в поэзии и экстравагантный в поступках генерал побил турок. Наблюдавшему за той войной из Петербурга Державину эти подвиги не могли ещё показаться доказательством гениальности, а уж когда «…шагнул – и царства покорил…» – и чудаковатость, и честность показались приметами величия.

Когда началась самая долгая опала Суворова – Державин не отступился, то и дело сетовал в стихах на удаление фельдмаршала. Но вот Суворова возвращают в армию и вверяют ему масштабную миссию – «спасать царей». Державин по этому случаю пишет оду «Орёл», а после известий о победах при Адде и Треббии – оду «На победы в Италии».

Но самой величественной и многословной вышла ода «На переход Альпийских гор». Державин придумал для неё мудрёный эпиграф: «Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным; малая душа, не видя их в себе, помрачается завистию. Ты, Павел! равняешься солнцу в Суворове; уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь». Этот эпиграф, по признанию Державина, написан «с намерением, дабы Павел познал, что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти, для чего сия ода холодно и была принята». Император никому не позволял себя поучать. Он ожидал не советов, не сомнений, а подчинения и славословий. Зная об этом, Державин вычеркнул из оды весьма удачную строфу:

Великая душа лишь знает,

О Павел! дать хвалу другим;

Душ малых зависть помрачает

И солнце не блистает им.

Монарха блеск, светила мира,

Чрез отлияние порфира

Прекрасней нам своим лучом.

Он от морей, от капль сверкает,

Сияньем взоры восхищает:

Так ты – в Суворове твоём.

Почувствовал поэт, что Павла эти рассуждения оскорбят. Но император не принял оду и в отредактированном варианте. Ко времени её публикации он снова разочаровался в Суворове.

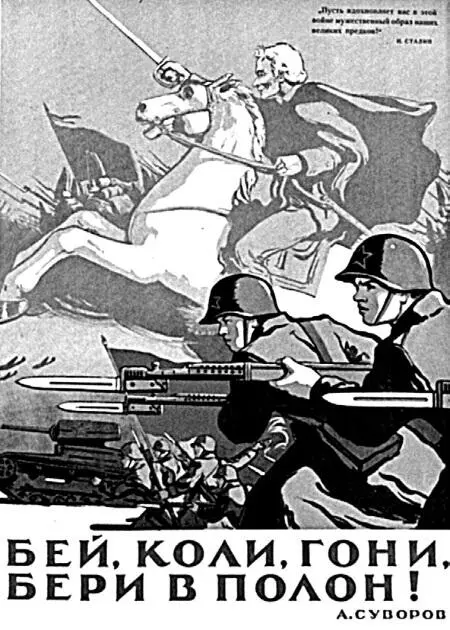

Плакат времён Великой Отечественной войны. Создан под влиянием речи И. В. Сталина на легендарном параде 7 ноября 1941 года. Художник В. Иванов

Поэтам и мыслителям, озадаченным суворовским феноменом, было нелегко найти определения для русского гения, национального героя, лишенного ярмарочной удали и кабацкого молодечества. Суворов – солдат и мыслитель, пунктуально выполнявший ставившиеся перед ним задачи. Этот Суворов педантично эвакуировал из Крыма греков и армян, с поразившей Пушкина аккуратной самоотверженностью уничтожил последствия пугачевского мятежа, наконец, вытеснил врага с Крыма и с Кубани. Этот Суворов был грозой бунтарей не из-за жестокости и отчаянности, а благодаря своему умению ставить задачи и, взвесив всё, раньше других их выполнять.

В XIX веке, конечно, Суворов для многих превратился в почтенный реликт Екатерининского века (именно Екатерининскому веку посвящено замечательное стихотворение Аполлона Майкова «Менуэт»), но были и среди творцов того времени люди, увлечённые Суворовым: художник Василий Суриков и светило военной науки генерал Драгомиров, литератор Николай Полевой и всем известный историк Василий Осипович Ключевский… Сложным было достойное отдельного рассказа отношение к Суворову другого национального гения России – Александра Сергеевича Пушкина. На первый взгляд, удивительно, но великий охранитель России от потрясений и бунтов, убеждённый монархист Александр Васильевич Суворов был кумиром для многих декабристов, о чём также рассказ впереди.

Подвиги последних походов Суворова воспеты не только Державиным. Василий Петров (1726–1800) в своей оде 1799 года обратился не к Суворову, а к его спутнику – великому князю Константину Павловичу. Немало писали об Итальянском походе М.Л. Магницкий (1778–1844) и В. В. Капнист (1757–1824). Капнист, поэт державинского круга, талантливый сатирик, в баталистике был, по большому счёту, эпигоном своего приятеля по лейб-гвардии Преображенскому полку:

Сбылось предсказанное мною,

Сбылось – и росский Геркулес

На Гидру наступил пятою,

Чрез Альпы ногу лишь занес…

На смерть Суворова Державин отозвался сразу несколькими стихами. Сокрушённый, он возвратился на Фонтанку с похорон героя, думы о Суворове не оставляли его. «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя возвратился в дом, то, услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа». Только через пять лет в «Друге просвещения» выйдет стихотворение «К снигирю. По кончине князя Суворова», с примечанием: «Сия пьеса прислана от неизвестного». Многим уже было знакомо это сочинение Державина – и всё-таки «от неизвестного»:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: