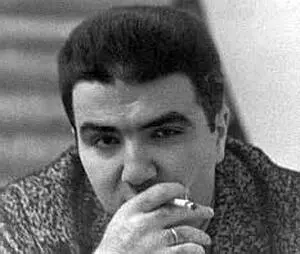

Матвей Хромченко - Солист Большого театра

- Название:Солист Большого театра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Спорт

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906131-95-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Матвей Хромченко - Солист Большого театра краткое содержание

Солист Большого театра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

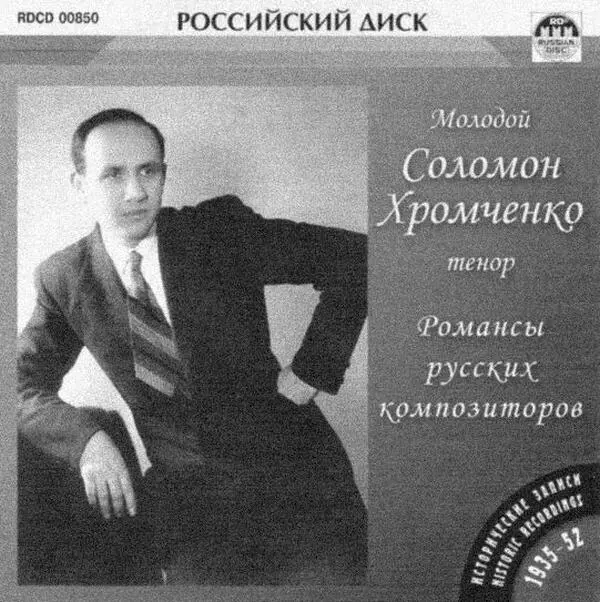

Не задумываясь о словах – запоминал, отец был столь увлечён расширением своего песенного репертуара, что, сообщив читателям журнала «Советская музыка» (№ 10–11, 1937 г.) «в театре готовлю партии Ленского и Фауста», тут же анонсировал «мой рапорт славной двадцатой годовщине родного комсомола – сольный концерт из произведений советских композиторов старшего поколения и композиторов-комсомольцев».

Спел ли он такой концерт, я не знаю, как не знаю, был ли комсомольцем Хренников. Его выделяю потому лишь, что в октябре 1938-го в Большом прошло заседание юбилейного пленума ЦК ВЛКСМ, после чего гостей ублажали концертом, в котором тогда уже кандидат в члены ВКП/б/ «рапортовал» «Серенадой» Тихона Николаевича («Ночь листвою чуть колышет», слова Павла Антокольского).

Как бы там ни было, «советская песня получила в лице Хромченко проникновенного, строгого и взыскательного интерпретатора». Или из другой рецензии: «Артист был всегда чужд какой-либо подражательности. Как сказали бы наши предки, он был „самогласен“, т. е. подобен самому себе. Искусство безыскусственности – великое достоинство певца. И это делало его исполнение отличным от других, естественным, непринуждённым».

Был ли он «подобен самому себе», не мне судить, но как исполнитель народных или авторских, советских, неаполитанских или испанских песен всегда оставался верным академической манере. Как-то я попытался его «вразумить», мол, вроде бы надо в каждой из них как-то отразить национальный колорит, приводя в пример тогда популярных Николая Сличенко и Михаила Александровича, но отец отстаивал своё: пусть они поют, как хотят, а я подпускать «краски» никогда не буду.

В 1930-е правило бал всеохватное, как ныне телевидение, радио, транслируя на страну выступления мастеров художественного чтения, спектакли оперных и драмтеатров, а также сборные концерты – в них выступали артисты самых разных жанров, собиравшие полные залы филармоний и заводских клубов, популярность песенного жанра достигла небывалых размеров. Тем более в годы войны, когда после сводок Информбюро о ситуации на фронтах более всего звучали песни. Не удивительно, что певцы, особенно эстрадные – Изабелла Юрьева, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Ирма Яунзем, Леонид Утесов, Вадим Козин [19], были фантастически популярны, при всём том, что в этом замечательном по мастерству хит-параде свой взыскательный слушатель был и у «академических» певцов.

Разыскивать тексты отца и о нём я попросил главного библиотекаря Отдела газет Российской государственной библиотеки Лидию Дмитриевну Петрову, нашла она много больше, чем я ожидал, в том числе опубликованный в газете, о которой я понятия не имел – «Долгопрудненские страницы». В написанной к 60-летию Московской битвы статье ветеран Великой Отечественной А. Павленко вспоминал, как родилась песня Листова и Суркова «В землянке». Её, впервые прозвучавшую в январе 1942 года в исполнении самого композитора, «подхватили фронт и тыл, исполняли во всех фронтовых бригадах, её пели прославленные артисты в концертных залах и солдаты тихонько мурлыкали в блиндажах на передовой. Почти ежедневно по просьбе фронтовиков и тружеников героического тыла её передавали в концертах по радио… Справедливая, задушевная, интимная интонация песни… выдержанно и благородно высвечивалась в пении одного из её лучших исполнителей – солиста Большого театра СССР С. Хромченко».

Мой брат собрал в своём архиве почти все имеющиеся в фонде Гостелерадио отцовские записи и потому был убеждён, что песни Листова папа не пел. Скорее всего, решил Саша, автор статьи спутал «Землянку» с другими, часто исполняемыми отцом и не менее любимыми слушателями «Огоньком» и «В лесу прифронтовом» Блантера.

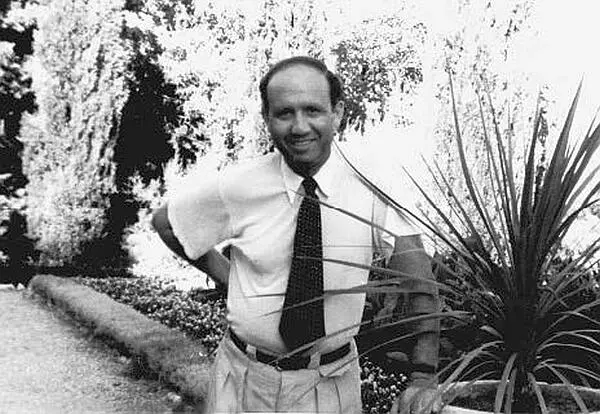

Тогда он работал в главной редакции музыкального радиовещания в отделе симфонической, оперной и камерной музыки; позже на «Радио России» выходил в эфир с авторской программой «Время музыки с Александром Хромченко».

Так это же замечательно, подумал я, значит, голос Соломона Хромченко и сегодня помнят слышавшие его полвека назад соотечественники. Оказалось, помнить – помнят, но прав всё же ветеран: вскоре я в Интернете наткнулся на воспоминания артистов Большого периода эвакуации в Куйбышеве с фрагментом статьи отца в газете ГАБТа «Советский артист» (о чём мог бы знать и раньше, в музее театра листая годовые подшивки газеты):

«Трудно описать наши выступления в Москве и Куйбышеве, когда с Петром Ивановичем Селивановым мы под аккомпанемент баяна пели в госпиталях песни советских композиторов: „Землянку“ Листова [20], „Любимый город“ Соловьева-Седова, пели, переходя из одной палаты в другую. Это были концерты без аплодисментов, потому что для аплодисментов нужны руки, а перед нами лежали безрукие, а то и безногие бойцы»…

Увы, ни эти две песни, а теперь я уверен, что и немало других отцом в дуэтах и соло исполняемых, записаны не были.

Заключая эту главку, вернусь к Блантеру, с кем у отца с довоенных времён сложились не так чтобы дружеские, но вполне приятельские отношения (в 1970-е соседи по дачному посёлку часто захаживали в гости друг к другу), чьи предвоенные патриотические (в дуэте) и военные лирические (соло) спел первым, это документировано. В 1943-м с джаз-оркестром Александра Цфасмана – «Огонёк» («На позиции девушка провожала бойца»), потом её многие исполняли, а спустя год записал на грампластинку вальс «В лесу прифронтовом» («С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист»).

В изданных много позже воспоминаниях обласканный властью (сталинский лауреат, народный артист СССР, два ордена Ленина, Герой соцтруда) Матвей Исаакович почитал соавторами не только авторов слов, но и исполнителей своих произведений: «Певцы являются третьими авторами песен. Большая благодарность за то, что они трудились и доносили песни до слушателя»… А дальше: «симпатии здесь трудно выделить, и всё же в первую очередь это замечательные солисты Большого театра, которые обращались к моим песням: Рейзен, Пирогов, Козловский, Лемешев».

Эти четверо бесспорно были замечательными певцами, при этом «случайно» народными артистами, ну а заслуженными, «обращавшимися» к его песням куда как чаще, можно было по неискоренимой советской традиции пренебречь [21]. Но это – моя личная обида (отец воспоминаний композитора не увидел) и потому с поклоном незабвенной Фаине Раневской: «пусть это будет маленькая сплетня, которая должна исчезнуть между нами».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: