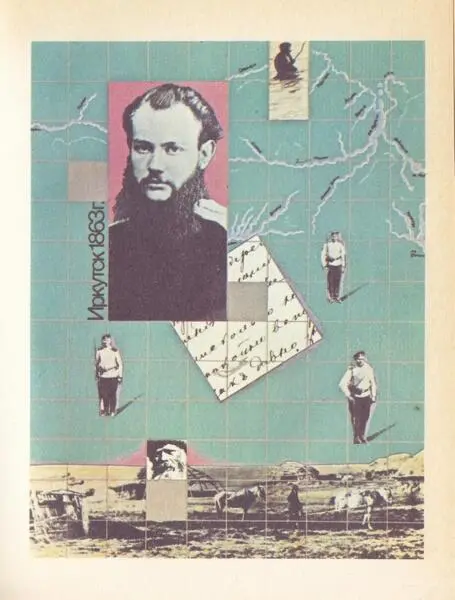

Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине

- Название:Искупление: Повесть о Петре Кропоткине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политиздат

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине краткое содержание

Новая историческая повесть писателя рассказывает о Петре Алексеевиче Кропоткине (1842–1921) — человеке большой и сложной судьбы. Географ, биолог, социолог, историк, он всю жизнь боролся за свободу народов. Своеобразные условия жизни и влияние теоретических предшественников (особенно Прудона и Бакунина) привели его к утопической идее анархического коммунизма, В. И. Ленин не раз критиковал заблуждения Кропоткина, однако высоко ценил его революционные заслуги.

Искупление: Повесть о Петре Кропоткине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Но нельзя оставлять дело на половине, — сказал Клеменц. — Посидим, дружище, подумаем, как быть. — Он снял свой ветхий клетчатый плед, накрыл им валун, и они сели.

Кропоткин окинул взглядом сад — черные деревья на ослепительно белом снегу.

— Представляешь, Митя, когда-то эти места, где мы с тобой живем, думаем, рвемся в будущее, лежали под верстовой толщей льда. Откуда он появился, такой лед? Шли тысячелетия, на земле росли тучные деревья и травы, человек, еще мало отличаясь от зверя, жил довольно легко, пищи ему хватало, в одежде и кровле почти не нуждался. Но постепенно наступал холод. Шли еще и еще тысячелетия, на Скандинавском полуострове и в Финляндии скапливались льды. Потом они поползли и покрыли всю северную Европу, двинулись и дальше на юг. Понадобились тысячелетия потепления, чтобы началось таянье льдов и наступил озерный период. Озера и болота стали медленно высыхать. С юга надвигалась растительность. Эпоха высыхания продолжается и ныне. Она засушивает леса и расширяет степи на юго-востоке Европы и в других частях света. Жертвой ее уже пали земли Центральной Азии. Человек должен найти способ, чтоб остановить процесс высыхания.

— Послушай, Петр, тебе необходимо, совершенно необходимо закончить свои труды. И как можно скорее. Что, если на время оставить работу в нашем обществе? Твое научное дело имеет огромное значение.

— А борьба за освобождение народа? Она что, не имеет никакого значения? Сперва надо освободить человека от социальных пут, и тогда он сможет успешно бороться с природными бедствиями. Нет, дорогой, от дел общества я не отойду. Надо как-то исхитриться в использовании времени, чтоб хватило его на то и на другое.

— Как же ты исхитришься?

— Урежу сон, урежу прогулки. Сегодня вот мы с тобой перехватили через край. Пойдем, Митенька, к нашим делам.

Они вышли на тропу и направились к воротам сада.

— Скажи, святой Петр, когда тебя зацепили и поволокли эти ледники? — спросил Дмитрий.

— Зацепили-то очень давно, еще в детстве. Я видел валуны в Москве на Воробьевых горах, в Сокольниках. Видел их на калужской земле, в окрестностях нашего Никольского. Они манили меня своей загадочностью. Мой домашний учитель, студент, читавший, вероятно, Лайеля, объяснял, что эти камни приплыли по древнему морю на льдинах. Но что же их так отшлифовало? Почему на них косые бороздки? Казалось, их протащили под большим давлением по какой-то твердой неровной поверхности. В Сибири я нашел такие же шрамы на камнях и скалах у подножий гольцов. Стало ясно, что это работа сползающего льда. С вершин Восточного Саяна я почти въявь увидел древние ледники. А валуны, морены и наносные гряды Финляндии помогли мне не только уяснить ледяное движение, но и установить его направление. Льды двигались со Скандинавского полуострова и Финляндии на юго-восток. Финляндия окончательно разгадала загадку, над которой я думал много лет. Но знаешь, Митя, Финляндия же убедила меня, что наукой заниматься теперь не время. Там я видел много бедных крестьян, с трудом возделывающих усыпанные валунами поля. В одиночку они не в силах обудобить эту дикую каменистую землю, а чтоб объединить их, надо переделать весь социальный строй.

— Значит, наукой заниматься, говоришь, не время? А как быть с твоей ледниковой теорией? Как с твоей орографией? Отступиться?

— Нет, эти работы закончу, — сказал Кропоткин. — Во что бы то ни стало. Возьмусь теперь и за ледники. Решено.

Его решения всегда были непоколебимы. Вернувшись в свою комнату, он достал из нижних ящиков стола «ледниковые» папки и начал их разбирать, просматривая и приводя в рабочий порядок рукописи статей, финляндские походные записи, карандашные планы и карты, зарисовки больших валунов и каменных «бараньих лбов» со шрамами, разрезы морен, наносных гряд и речных русел…

С этого дня он наступал по двум направлениям — штурмовал и хребты Сибири, и древние ледники. С утра, на свежую голову, писал книгу о великой горной стране. С обеда обрабатывал финляндские материалы. А вечером убегал на Выборгскую сторону. Здесь тоже развертывалось наступление. На Большом Сампсониевском проспекте, в угловом доме купца Байкова, шла работа с фабричными, будущими народными трибунами. Невдалеке, на Астраханской улице, в просторной квартире студента Низовкина, Сердюков собирал заводских рабочих. Они сходились сюда с трех углов города («уже занятых нашими войсками», — говорил Сердюков) — с Выборгской стороны, Васильевского острова и Невской заставы. Заводские разительно отличались от фабричных. Занятые большей частью казенной оружейной промышленностью, они больше зарабатывали и гораздо лучше одевались. Почти все ходили в драповых синих пальто, в поярковых шляпах, а кое-кто и с тростью. Их уже познакомили с историей европейской цивилизации по Дрэперу, с теорией свободы по Миллю (работа Сердюкова). Многие читали Лассаля, Бокля, Шпильгагена. Подступали к Марксу (общество достало теперь несколько экземпляров «Капитала» русского издания). Они хотели слушать серьезные лекции. И Кропоткин читал эти лекции, набрасывая широкие картины революционного движения в западных странах, картины движения рабочих армий, объединяющихся во всемирную армию — в Международное товарищество рабочих. Говорил он и о западных течениях социалистической мысли, отвергая лассальянцев, помышляющих построить социализм при помощи буржуазного государства, и бланкистов, пытающихся опрокинуть это государство силами заговора.

Науку в своих лекциях он не затрагивал, но однажды его натолкнули и на эту тему. То было в самом конце вечера, который он посвятил истории Парижской коммуны. Рабочие уже поднялись, чтобы разойтись, и тут один из них спросил:

— А как вы смотрите на развитие науки? Облегчит ли сколько-нибудь современный технический прогресс жизнь трудового народа? — Это был Виктор Обнорский, слесарь Патронного завода, похожий скорее на молодого инженера — совершенно интеллигентный вид, ухоженная бородка, галстук, крахмальные стоячие углы воротничка.

Рабочие, двинувшиеся к выходу, остановились, потом вернулись, сели на свои места.

Кропоткин минуту сидел молча, обдумывая, как ответить на вопрос слесаря. Машинально он протянул руку к потускневшей настольной лампе, покрутил фитильный штифтик, но пламя под стеклом совсем потемнело, стало дьмно-багровым, а фитиль обуглился.

— Кончился керосин, — сказал хозяин, студент Низовкин, сидевший, как и его сожитель Сердюков, здесь же, среди рабочих.

Низовкин сходил в соседнюю комнату, принес другую лампу. Кропоткин успел за это время обдумать ответ на вопрос Обнорского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: