Наталья Мамонтова - Игорь Грабарь

- Название:Игорь Грабарь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2001

- ISBN:5-7793-0359-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Мамонтова - Игорь Грабарь краткое содержание

Игорь Грабарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

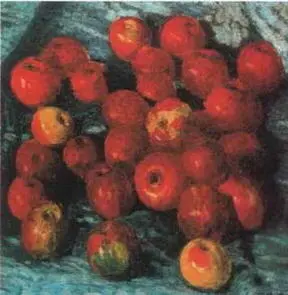

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Красные яблоки на синей скатерти. 1920

Частное собрание, Новосибирск

«Судьба давала мне наконец в руки тот огромный историко-художественный материал, который собран в Третьяковской галерее, и я мог оперировать им для своей истории русского искусства не на расстоянии, как раньше, а вблизи, на “художественную ощупь”»[ 1И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 242.].

Работа Грабаря в Третьяковской галерее - это особая тема. Упомянем только о некоторых ее эпизодах. Так, принципиально необходимыми, по мнению Грабаря, были изменения в размещении картин в залах, где стены и дополнительные щиты от пола до потолка были предельно загружены полотнами без какой-либо логики в развеске. Грабарь решил заменить случайную развеску размещением произведений живописи в историко-художественной последовательности, превращая частную коллекцию в «организованный музей европейского типа»[ 2Там же, с. 258.]. Но его планы натолкнулись на противодействие многих людей, в частности Ильи Остроухова, прежнего попечителя галереи, настаивавших на сохранении экспозиции в том виде, в каком она существовала при жизни Павла Третьякова. Ценой компромиссов Грабарю все же удалось провести в 1914-1915 годах генеральную перевеску картин. Несмотря на большие трудности, он смог, например, существенно улучшить расположение картин Василия Сурикова - зрители впервые увидели Боярыню Морозову полностью через всю анфиладу залов, за что Суриков, придя в галерею, отвесил Грабарю, по его словам, земной поклон.

Лучезарное утро. 1922. Государственный историко-художественный и литературный музейзаповедник «Абрамцево»

Ясный осенний вечер. 1923

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Другим наиважнейшим делом стала инвентаризация галереи, составление ее каталога. Грабарь с увлечением занялся атрибуцией, которая была его главным соблазном в работе: он хотел сам разобраться в сложнейшем мире русской

живописи, выявить ее вершины, узнать ее мастеров. «Это не служба, не обуза, даже не труд, а наслаждение, сплошная радость», - писал он с характерным для него энтузиазмом[ 1И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 262.]. Немало открытий было сделано в это время - одним из них, наиболее известным, была атрибуция картины Ивана Фирсова Юный живописец, приписывавшейся до того Антону Лосенко.

Публикация в 1917 году первого научного каталога галереи в большой мере отразила собственные научные изыскания Грабаря.

При Грабаре приобретения галереи получили новый характер. Наряду с классическими шедеврами - среди них портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, Разборчивая невеста Павла Федотова, картины Михаила Шибанова, открывшие этого художника, работы Левицкого, Лосенко и других выдающихся русских мастеров - Грабарь приобретал картины «новейших» художников, что вызывало резкую реакцию консервативной прессы. К числу первых «скандальных» покупок относились работы Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. Затем был куплен великолепный натюрморт Тыква Ильи Машкова, картины Петра Кончаловского, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова- Водкина, Мартироса Сарьяна и еще целый ряд полотен, составляющих сейчас «золотой фонд» Третьяковки.

Несмотря на разнообразные конфликты и войну в прессе, сопровождавшие реформу галереи, в мае 1916 года московская дума одобрила эту гигантскую работу, проведенную Советом галереи и самим Грабарем.

Но лейтмотивом жизни Грабаря оставались его взаимоотношения с живописью. «Прекращение Истории русского искусства развязало мне руки и время для живописи, - писал он. - Но какие-то струны были порваны: целых пять лет, с 1909 по 1914 год, я не дотронулся до кисти, находясь во власти пера»[ 2Там же, с. 232.]. Это не могло не сказаться на технике и мастерстве - теперь Грабарю приходилось их восстанавливать путем упорных упражнений.

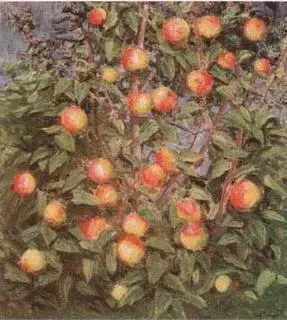

Ветки яблони. 1958

Собственность семьи художника (переданы на хранение в Государственную Третьяковскую галерею, Москва)

Яблоки и астры. 1926

Таганрогская картинная галерея

В 1914 году он написал картину Васильки - портрет своей жены и ее сестры у накрытого в липовой аллее стола, на котором изображен ворох ярко-синих цветов. К числу удавшихся работ этого времени Грабарь относил Рябинку, созданную в 1915 году. Даль сентябрьского пейзажа изображена сквозь красные гроздья рябины и золотую листву берез, голубизна неба и зелень полей дополняют эту интенсивную красочную гамму, основанную на чистых цветах. Сам прием изображения пейзажного пространства сквозь близко написанную ажурную растительность переднего плана, словно сквозь кружевной занавес, станет излюбленным мотивом Грабаря, использованным во многих работах.

Все эти произведения, как и созданные позже, в 1916-1917 годах, по словам художника, «являли уже доказательство окончательного отхода от импрессионизма и дивизионизма и были переходом к задачам чисто цветового восприятия природы»[ 1И. Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 37.].

«Живопись всегда была моей главной страстью, без живописи я чувствовал себя, как рыба на песке», - писал художник[ 2Там же, с. 95.]. Доказательством тому является само число произведений Грабаря, созданных в 1920-1950-е годы, в то время, когда он уже целиком был погружен в иную стихию - организационную деятельность государственного масштаба.

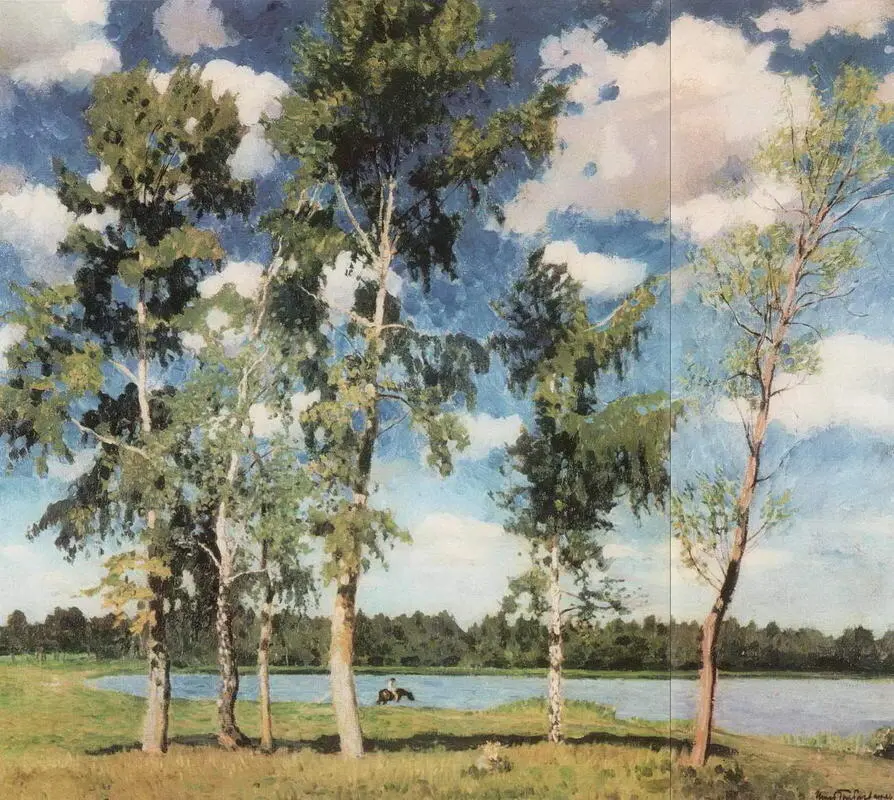

На озере. 1926

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Революционные события в России подстегнули врожденную активность Игоря Эммануиловича Грабаря. Уже после Февральской революции он включился в работу по сохранению художественных ценностей,был сотрудником Совета по делам искусств при временном правительстве. Эту работу он продолжил и после Октябрьской революции. Как писал о нем Анатолий Луначарский, Грабарь был одним «из тех крупных квалифицированных интеллигентов, которые просто и без оговорок перешли на службу к Советскому правительству»[ 3Цитируется по: Игорь Грабарь. Письма. 1917-1941. М„ 1983, с. 5.].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: