Ксения Богемская - Нико Пиросмани

- Название:Нико Пиросмани

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2002

- ISBN:5-7793-0463-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Богемская - Нико Пиросмани краткое содержание

Его искусство было созвучно самому смелому новаторству и оказало большое влияние на дальнейшее развитие и грузинской и русской школы живописи.

Нико Пиросмани - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси

Люди городского плебса вообще подвижней, нежели крестьяне. Привязанность к своей земле, хозяйству, родственникам и соседям делает человека не только оседлым, но и консервативным. Так сохраняются семейные очаги, праздничные наряды, ритуалы и обычаи. Попытки Пиросмани вернуться в родное село Мирзаани в период, когда он был счастливым совладельцем молочной лавки, как мы помним, закончились неудачей. Жители селения не поняли и не приняли отщепенца. Иное дело город. Здесь, особенно в многонациональном, кипящем жизнью Тифлисе, господствует терпимость по отношению к чужакам, чудакам, иноверцам. Город наследует черты сельской традиционной культуры,ведь он пополняется за счет выходцев из деревень. Но в городе, как в котле, варятся и смешиваются продукты различного происхождения. Этой острой городской похлебкой ежедневно угощается каждый выходящий на улицы и площади. И татарин - погонщик верблюдов, и ортачальская красотка, и маленький кинто, и сектанты-молокане, и князья, и бездетные богатеи, и бедные матери с детьми, и дворники, и разносчики, и кормилицы, и повара. Весь этот список - перечисление персонажей картин Пиросманашвили. Перечисление неполное, но демонстрирующее пестрый состав городской толпы, в которой легко и комфортно чувствовал себя наш художник.

Толпа эта, при всей несхожести отдельных особей, ее составляющих, соблюдает и общие правила. Она признает границы проживания разных своих слоев, календарь будней и праздников, топографию увеселений, базаров и кладбищ. Город - пространственновременной континуум,который рождает собственные ценности и идеалы. Они воплощаются в искусстве улиц - рекламе, вывесках, графитти. Они же отражались в росписях духанов, картинах, украшавших павильоны увеселительных садов.

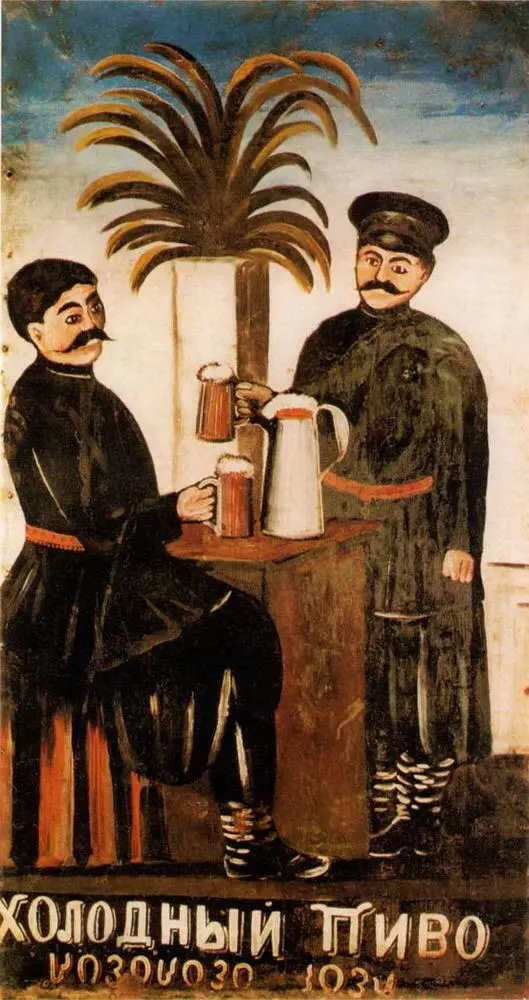

Вывеска: Холодное пиво

Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси

В Тифлисе существовал давний обычай стенных росписей: украшали гостиные, подъезды доходных домов, наружные стены. История сохранила сведения и о других самоучках, современниках Пиросмани, действовавших на том же поприще. Декоративные росписи духанов делали и молодые художники в 1920-е годы, например, Давид Какабадзе. И все же великим мастером этого вида творчества остался один Пиросмани. Он был необычайно плодовит. Его и только его картины можно было встретить в десятках духанов. Спрос на его работы давал художнику возможность без конца тренировать свою руку. То, что достигается в художественных школах и академиях заданиями и уроками, уличный живописец восполняет непрерывной практикой. Родственными с народным искусством является повторность и вариативность мотивов искусства городского. Постоянный контакт со зрителем, заказчиком учит художника тому, какие образы, какие способы изображения нравятся, находят отклик и одобрение. Именно то, что нравится, и просят повторить, заказывают еще и еще. Городской художник, живущий на заработки от своего труда, не похож на просвещенного дилетанта или любителя, художника воскресного дня. Любитель дает волю воображению, он копит в своем доме десятки картин, с которыми ему трудно расстаться. Он сам любуется ими, любуется воплощением своих фантазий. Создатель вывесок, народных картинок работает на потребу толпы. Если он и пишет натюрморт или красавицу по своему почину, то все равно будет рад найти покупателя и на эту работу. Так городской художник становится выразителем коллективного бессознательного, его архетипов.

Архетипы - это такие многозначные образы-символы, в которых отливаются извечные загадки человеческого бытия. Термин этот стал распространен благодаря учению Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном. Это учение получило распространение в середине XX века. Именно в это время ученые пытались проанализировать, на чем основываются предпочтения или негативные эмоции социального человека. И вот оказалось, что поведением, выбором человека руководит вовсе не разум, не сознание, а некие подспудные силы, какие и стали называть бессознательным.

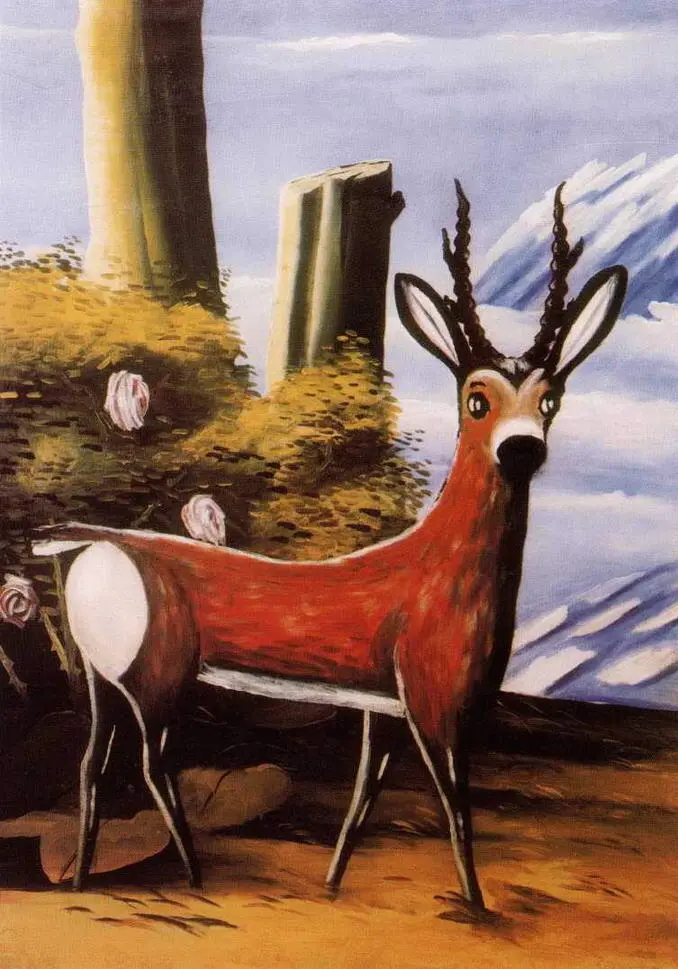

Косуля на фоне пейзажа. 1913

Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси

К бессознательному апеллировали и тогда, когда термин этот еще не был изобретен. По сути, городской художник, улавливающий предпочтения толпы, совершенствовался в том, чтобы услышать голос бессознательного, войти в резонанс своего внутреннего строя и внешнего гула пространства и времени.

Вот Пиросманашвили утверждал, что Святой Георгий стоит с кнутом у его изголовья, поучает его. Из бездны иррационального являлось ему поучение, откровение - как мог он его интерпретировать? Он был христианин, он думал, что слышит голос святого. Кисть, по словам художника, "сама рисовала" после таких откровений. Словами сегодняшних психологов-практиков, авторов всяческих методик усовершенствования личности, можно сказать, что Пиросманашвили достигал состояния транса, когда разум его отключался, и из правого полушария мозга, заведующего образным мышлением, шли к его руке команды, исполняя которые он создавал гениальные произведения. А все ли считали его произведения гениальными? О нет, низовое городское искусство было маргинальным, на сцене художественной жизни царило искусство профессиональное.

Профессиональное искусство питается многими господствующими в обществе идеями - эстетическими, политическими, религиозными, социальными. Голос бессознательного здесь заглушен диктатом ментальных конструкций - концепций творчества, художественных идей. Искусство создает собственную сферу общения, доступную посвященным. Его творцы долго учатся, чтобы освоить современный им способ создания художественных произведений, они используют метафоры, образы, художественные приемы, выработанные конкретным историческим стилем. Они обращаются к публике, которая, говоря современным научным языком, уже выучила определенный код понимания искусства. Попросту говоря, профессиональные художники обращаются к более или менее образованной публике, которая разделяет сложившиеся в данный момент истории стереотипы восприятия искусства, имеет в голове шкалу ценностей хорошего и плохого в художественном произведении. Эта публика закована в кандалы так называемого "художественного вкуса", все, что выходит за его рамки ею решительно отвергается. Художники находятся в сложном отношении с этой просвещенной публикой. С одной стороны, они в ней нуждаются, ибо только наличие определенного ценза образованности и информированности позволяет публике оценивать и понимать профессиональное искусство. С другой стороны, всякое новое направление в искусстве, всякий новый талантливый художник, желающий высказаться в своем творении иначе, чем предшественники, сталкивается с непониманием и даже с негодованием образованной публики, именно потому, что его произведения уже не расшифровываются старым привычным кодом. Хрестоматийным примером борьбы за признание стала история французских импрессионистов в конце 1860-х - 1870-е годы. Тогда их осмеивали, упрекали в неумении рисовать, обвиняли в том, что у них глазное заболевание и они все видят "в синем свете". Спустя столетие, как известно, произведения Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея стали самыми популярными, самыми любимыми из всего мирового живописного наследия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: