Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

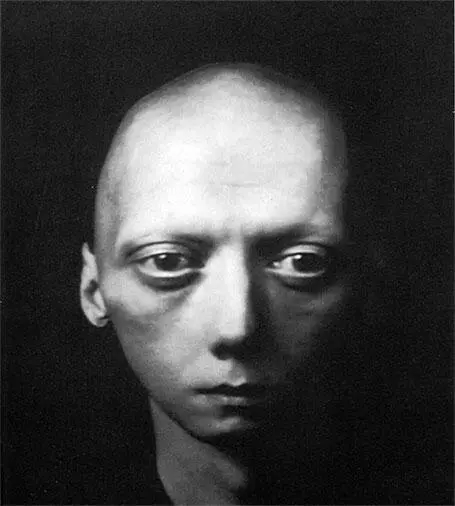

Нэнси Бёрсон. Без названия. 1989–1900. Дигитальные фотопортреты

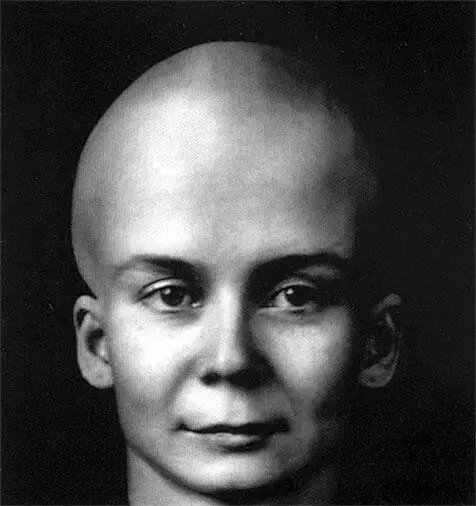

Ольга Тобрелутс. Из серии «Подвиги Геракла». 1995

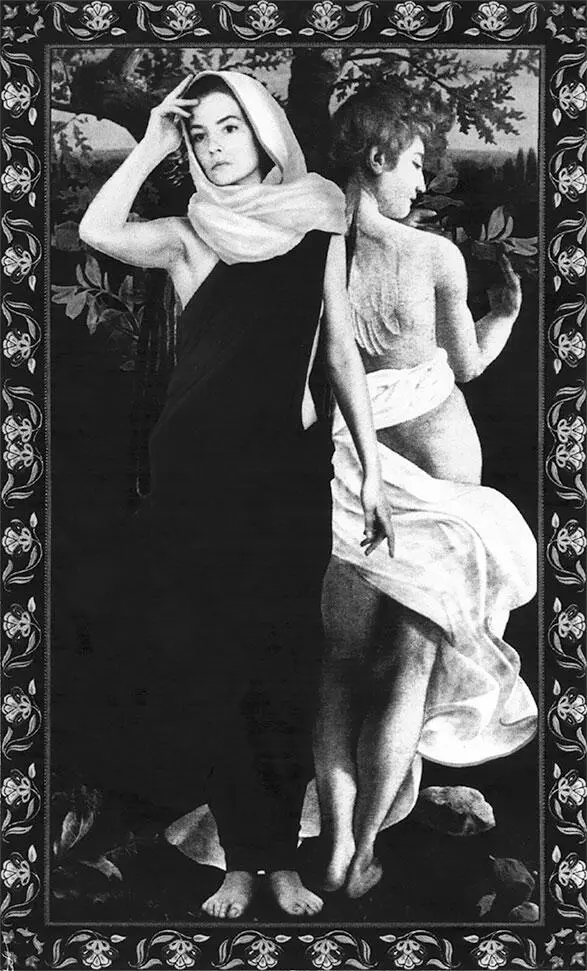

Джефф Уолл. «Невидимый человек». Фрагмент. 2001

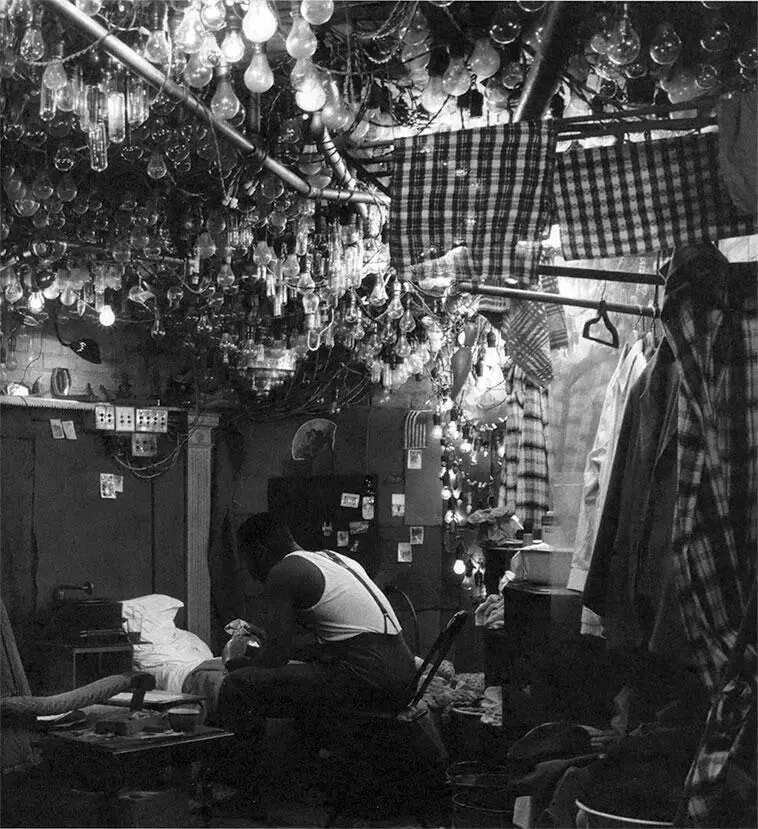

В середине 1990-х годов появляется и противоположный по смыслу, реставрационный тип светописи, восстанавливающий со всей ясностью классического искусства символический образ света как вечной материи. Петербургские «Новые серьезные» Д. Егельский, С. Макаров, Е. Остров, А. Медведев работают в технике гуммиарабика, популярной в XIX веке, которая позволяет приблизить технологию производства фотоотпечатка к созданию живописной картины. Эти художники заново изобретают способ фотопечати на бумагу, покрытую акварелью, и экспериментируют с печатью на холст. Фотоакварели Станислава Макарова (пейзажи, портреты, фотографии античных статуй) преодолевают барьеры постмодернистской эстетики: в них нет никаких следов иронической игры с прошлым, архаизирующей моды на пастиши. Свет, который служит здесь главным действующим составом, активным компонентом, в представлении художника обладает силой абсолютного присутствия – силой единовремения, единства времени и пространства. Свет аккумулирован оптикой и интонирован несколькими слоями акварели, которая превращает его в мерцающую ауру. Тела и ландшафты словно бы равномерно просветляются изнутри или из-за границ, из-за доступных зрению пределов: так свет метафорически объединяет внешнее и внутреннее пространство, снимает их противоположность. Исторические сюжеты Макарова «выдержаны временем» так же, как и фотографическая техника настроена именно на время; время и свет здесь едины, хотя мы часто их невольно разделяем, представляя «тьму веков» и «свет грядущего». В данном же случае мы ощущаем свет фотографически: как концентрацию времени – нетленный свет есть утраченное и обретенное время. Макаров возвращает саму категорию взгляда в область духовидения, замещая сканирование, с которым взгляд практически отождествлен в искусстве последних десятилетий, созерцанием. Образцом для постановочных фотографий Егора Острова из серии «Портреты „Новых серьезных“» (1999) стала живопись Вермеера и Рембрандта, в которой свет представлен как всепроникающая субстанция, как загадочное, другой физической природы поле, присутствующее в той же точке пространства, что и освещаемый предмет, но сохраняющее свою «нездешность». Свет в произведениях «Новых серьезных» символизирует идеальное начало как предзаданное миру. Двуединая художественная задача модернизма, как известно, состояла в том, чтобы представить материальность духовной сферы и одновременно показать «психику» материи (научная репрезентация образа у дивизионистов, наделенные духовными свойствами геометрические формы, материализация бессознательного в сюрреализме, шокирующий гиперреализм). Осознание невыполнимости этой задачи в практике постмодернистского искусства привело к тому, что за художественным образом закрепился статус сущности неуловимой, недоступной репрезентации. Однако с приближением к концу XX века все более очевидным становится желание восстановить художественное изображение как классическую картину реальности высшего порядка при помощи возрожденной иерархии символов, и свет – структурообразующий символ как живописи, так и фотографии – вновь обретает свою силу и значение.

По мере того как реальность истощалась в качестве поля художественного эксперимента, роль фотографии как резервуара образов неуклонно возрастала, можно сказать, что природа фотографии полностью заменила в этом качестве природу объектов. Современное состояние фотографии позволяет пересмотреть всю концепцию ее развития, то есть концепцию разделения на прямую (документальную) и манипулятивную (художественную) фотографию с учетом приоритета первой из них. Манипулятивная фотография теперь со всей очевидностью включает в себя документальную как хромосому, как базовый элемент, контролирующий «достоверность», или имманентную убедительность. Будучи осознанной как технокультурная иллюзия, фотография становится полноправным искусством, способным на работу с пространством и временем. В 1991 году М.-Ж. Лафонтен создает грандиозную фотоинсталляцию в куполе мюнхенской глиптотеки, названную «Искусство дано нам, чтобы не погибнуть от правды». Неоклассическая глиптотека Л. фон Кленце, сильно пострадавшая во время авианалетов 1940-х годов, была оставлена в напоминание потомкам не полностью отреставрированной: великолепные росписи стен и потолков погибли в пожаре, и теперь античные вазы и мраморы экспонируются на фоне обнаженной кирпичной кладки. Лафонтен располагает в пустых кессонах купола фотоизображения бушующего пламени, а на ленте барабана купола – надпись: «Wir haben die Kunst damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen». Глядя вверх, в пространство купола, мы видим странное двоящееся изображение: совершенную, абсолютную форму геометрической решетки кессонов, в которой «инсталлировано» зарево пожара. В католической культуре росписи церковных куполов соперничают в иллюзионистических эффектах. Здесь геометрия кессонов – основа пространственной иллюзии классицизма – акцентирует, как рама в живописи, условную природу, нереальность зрелища. Но именно эта геометрическая абстракция создает и напряжение диссонанса, превращая невозможное адское пламя в куполе храма-музея в подобие призрака, видимого в раме окна. И тогда классический гризайль кессонов начинает «читаться» по-другому, как художественное повторение конструктивной основы, ребер купола, явных лишь тогда, когда здание строится или гибнет в пожаре. Гризайль, как шрамы и швы на теле здания, оживляет фотографический фантом страшной реальности, одновременно сдерживая, «замораживая» этот фантом в своих кессонированных сетях. Так, на протяжении всех 1970–1990-х годов искусство возвращается к пониманию жизненной необходимости своей иллюзорной природы, к тому, что реальное невозможно без символического и воображаемого, но не оставляет и попыток прорваться к реальности сквозь экран символического, демонстрируя эти прорывы как стигматы на своем собственном теле.

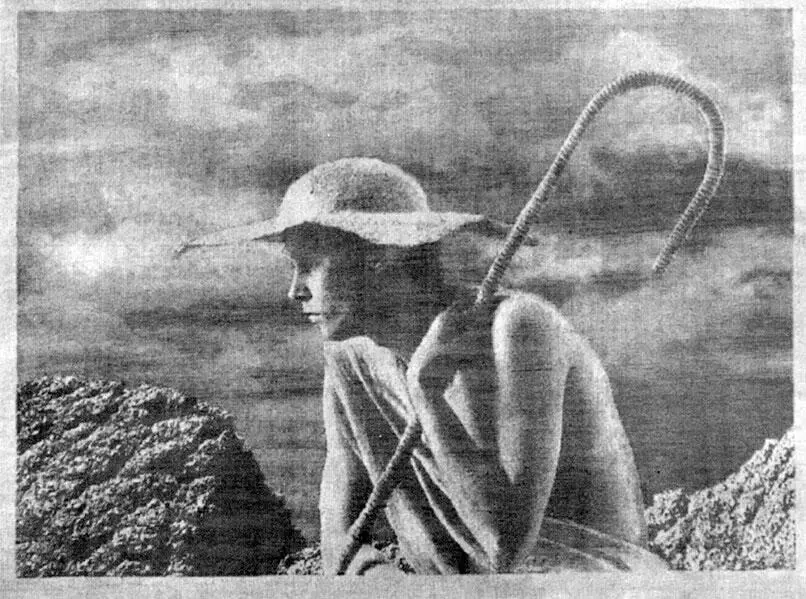

Станислав Макаров. «Эдип». 1995

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: