Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Станислав Макаров. «Голова юноши». 1998

Егор Остров. Из серии «Портреты „Новых серьезных“». Фрагмент. 1999

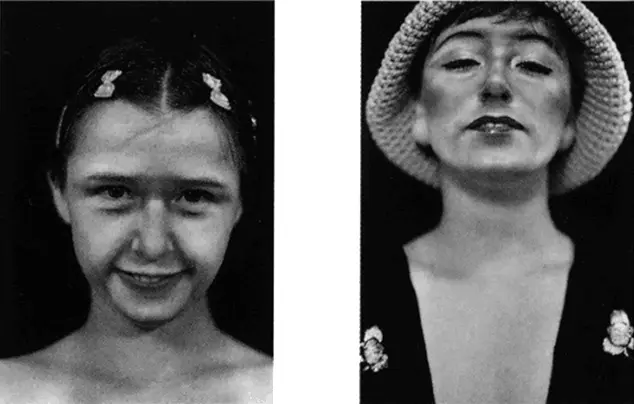

Синди Шерман. «Бытие в пустоте глагола „быть“»

Что бы мы ни пережили, нам нечего рассказать о себе лично: доверчивый челнок нашего эпоса должен быть поглощен Сциллой социологии или Харибдой психологии – одним из двух чудовищных желудков, назначенных отправлять функцию пищеварения в коллективном организме нашей теоретической и демократической культуры.

Вяч. ИвановСинди Шерман – актуальная художница, попавшая в американский рейтинг десяти известнейших художников мира [414]. Артур Данто упоминает ее как единственную современную звезду, которую знают все, как все знали Энди Уорхола [415]. Ее творчество – теперь уже исторический феномен, оно охватывает ровно четверть века. Все эти годы Шерман занималась исключительно постановочной фотографией; можно сказать, что в значительной степени благодаря Шерман постановочная фотография к середине 1980-х годов приобщается к музейному искусству. Все эти годы Шерман была и автором, и собственной моделью. Одна из основных статей о ее искусстве, написанная Лорой Малвей, называется «Фантасмагория женского тела: Творчество Синди Шерман» [416]. Название указывает на способность Шерман как модели быть призрачно изменчивой, фантасмагоричной. Но кроме того, сама произведенная в этом названии подмена слов – вместо «лица» Малвей пишет «тело» – говорит о конечном эффекте этой призрачности: об исчезновении лица, хотя оно-то, как правило, и есть главный инструмент фантасмагорий Шерман. Название говорит об иллюзии отсутствия субъекта в этом творчестве. Множество лиц здесь влечет за собой невозможность уловить главное из них. Почему Шерман предпочитает работать именно на такой эффект? Стала ли она именно в этом смысле звездой своего времени, постмодерна, отмеченного, по словам Ф. Джеймисона «смертью субъекта» или «концом индивидуализма, как такового» [417].

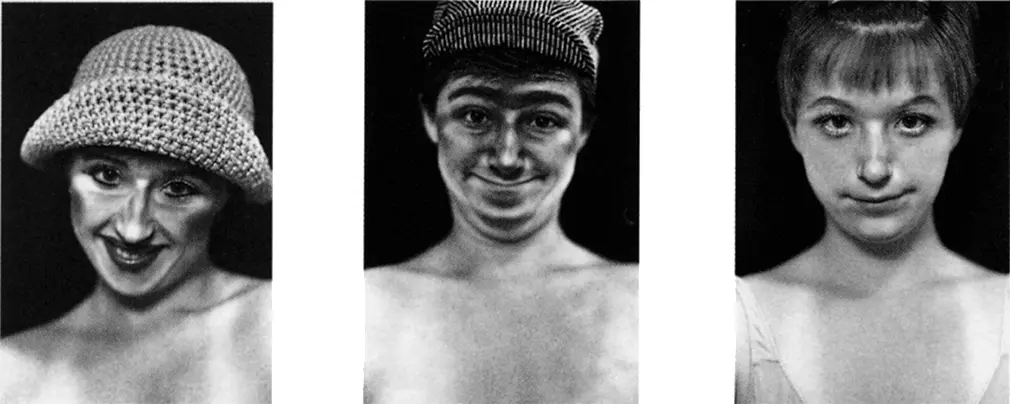

Синди Шерман. «Без названия. А – Е». 1975

Желание входить в разные роли было свойственно Шерман с юности, которую она проводила в кинозалах, учась в Государственном университетском колледже в Баффало, в Нью-Йорке. Первоначально ей пришлось учиться живописи, поскольку она не смогла сразу поступить на отделение фотографии. Родилась Шерман невдалеке от Нью-Йорка, в провинциальном штате Нью-Джерси, в 1954 году. Колледж она заканчивает в 1976-м, а за год до окончания делает серию «Без названия. А – Е» из пяти клоунских черно-белых фотографий самой себя – сладкой дамочки в вязаной шляпке, парня в кепке, насупленной девушки, девочки-подростка и надменной дамы в той же вязаной шляпке. Страсть к изменению своей внешности, к актерской «ирреализации себя в персонажах» (Ж.-П. Сартр) приводит ее в магазины «для бережливых», где продается старая одежда и аксессуары, которые сами подсказывают тот или иной образ. В этих найденных «образах-нарядах» она появляется в публичных местах, выходит на открытия выставок в Баффало. Однако перформансами эти выходы она не считает, так как главным в них было не создание какого-то образа, но всего лишь переодевание, смена масок. Одна из исследовательниц искусства Шерман, Аманда Круз, считает, что художница наследует феминистскому перформансу начала 1970-х годов, а именно работам концептуальных фотографов Адриан Пайпер и Элеаноры Энтин. Пайпер фотографировалась в сильно и (или) плохо пахнущей одежде в публичных местах Нью-Йорка; например, ходила по улице в футболке с надписью «Свежая краска». Энтин также фиксировала перформансы на фотопленке: она представляла разных вызывающих персонажей, и тоже в публичных ситуациях; например, будучи миловидной женщиной, изображала грязного бородатого бродягу. В интервью Жанне Зигель, которое было записано в 1987 году, когда карьера Шерман достигла зенита – ретроспективы в Музее американского искусства Уитни, – она настойчиво повторяет, что всегда чуждалась искусства как иллюстрации теорий, в частности феминистской теории, и к созданию произведений подходила интуитивно. Влияние Адриан Пайпер она называет мистическим, так как только лишь слышала об этой художнице. Тем не менее жесткая и агрессивная форма художественного поведения и самосознания Пайпер достаточно близка тому, как стала в 1980-е работать Шерман. Пайпер сделала лейтмотивом своего творчества расовую и гендерную самоидентификацию: вероятно, для нее самой, негритянки с белой кожей, диссонанс афроамериканской культуры, проходящий через душу и тело, является личным делом. Пайпер, как и многие другие герои радикального телесного перформанса, изменяла не только внешность, но и пол, осуществляя претензию художника-авангардиста быть божественной силой, задавать человеку судьбу. В 1975 году она представляла неизвестного юношу из третьего мира, который «слоняется в толпе… враждебный и выключенный из присутствия других» [418].

Все художники, которых в этом интервью перечисляет Шерман, говоря, что они произвели на нее в молодости сильное впечатление, отличаются, во-первых, интересом к телесному перформансу, то есть к пограничным формам допустимого в обществе искусства, и, во-вторых, жесткими, а подчас и беспредельными способами обращения со своим телом и личностью. Это Элеанор Энтин, Линда Бенглис, Роберт Моррис, Крис Бёрден, Ханна Уилки и Вито Аккончи. Шерман привлекает то, как они «используют самих себя в качестве потребительной стоимости, чтобы высмеять и эту потребительную стоимость… и „хип артмира“». «Особенно, – говорит Шерман, – Аккончи повлиял, как человек, который высмеял все – себя, артмир, сексуальность и свои занятия перформансом. <���…> Мне попался в руки каталог с серией картинок, изображающих места, куда можно спрятать пенис, и одним из них оказался рот его ассистента. Ничего себе, подумала я, на что людям приходится идти ради искусства. Однако, когда он приехал в Баффало, я поняла, что он издевался над такими зажатыми людьми, как я. Видя, какой он мягкий и застенчивый человек, я поняла, как смешно все, что он делал» [419].

Понимание того, что такое «хип» артмира, приходит к Шерман в результате общения со своими сверстниками и соучениками. В интервью Жанне Зигель Шерман рассказывает о том, в каких обстоятельствах она придумала произведение, которое сделало ее знаменитой, – серию постановочных фотографий «Кадры из неизвестных фильмов». Желание создать кинематографический образ, работая в одиночку, приводит к осознанию того, как свойственный кино эффект присутствия перенести в фотокомпозицию: образ на фотографии должен выглядеть так, как будто он реагирует на что-то, находящееся вне рамы, тогда зритель автоматически будет ощущать чье-то соседство рядом с собой, отсутствие барьера между картиной и реальностью. Эта идея осенила ее совершенно случайно, когда она ждала окончания разговора об искусстве между двумя своими друзьями, соучениками и в недалеком будущем модными художниками Дэвидом Салле и Робертом Лонго. К участию в разговоре ее, как «просто девушку», не приглашали, и она разглядывала картинки для детективного журнала, которые тогда перерисовывал Салле. Эти иллюстрации и, главное, то, как она сама чувствовала себя вытесненной из сферы действия, словно бы находящейся в неосвещенном зале, и привели Шерман к мысли сделать «Кадры из неизвестных фильмов». Между тем именно благодаря Роберту Лонго Шерман познакомилась с актуальными кураторами и критиками. После окончания университета Шерман и Лонго в 1977 году переезжают в Нью-Йорк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: