Глеб Морев - Диссиденты

- Название:Диссиденты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-100509-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Морев - Диссиденты краткое содержание

Диссиденты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– То есть вы освободились, отсидев срок, а не по горбачевской амнистии?

– Нет, по амнистии. Мне еще год остался. Но ведь общей горбачевской амнистии и не было. Это были отдельные указы на определенное количество людей. Все очень не спеша делалось. В феврале 1987-го из прокуратуры приезжали, мне предложили что-нибудь написать, попросить об освобождении, но я отказалась, потому что мне это как-то дико показалось. Да и как-то уж они очень подозрительно уговаривали меня. У меня было ощущение, что любая бумажка их устроит, что бы я ни написала. Я уже знала, что в какой-то центральной газете была публикация, будто столько-то политзаключенных попросили о помиловании. И я поняла, что любой текст, который я напишу, они назовут просьбой о помиловании. А этого я не хотела. Поэтому я отказалась что-либо писать. И потому в начале года меня не освободили. Но в декабре уже без моей просьбы появился указ… По-моему, только двух человек этим указом освободили: меня и Татьяну Великанову.

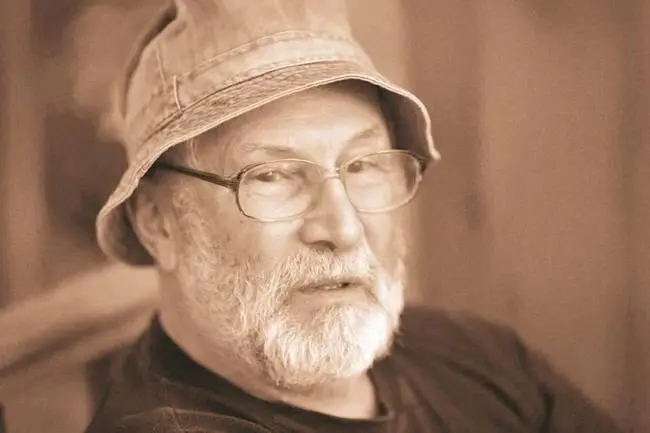

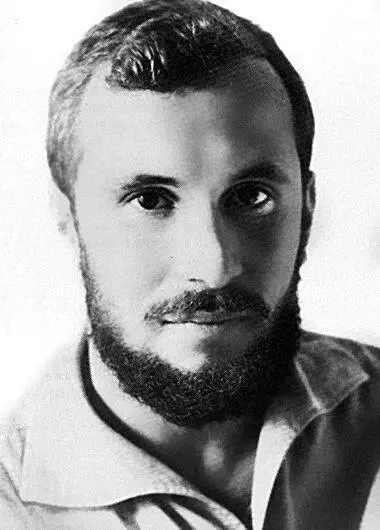

Лев Тимофеев:

«Мой внутренний цензор был убит чтением “Архипелага ГУЛАГ”»

© Из архива Льва Тимофеева

Лев Михайлович Тимофеев(8 сентября 1936, Ленинград) – экономист, писатель, публицист. С 1943 года живет в Москве. В 1958 году окончил Московский институт внешней торговли. Работал в системе Министерства внешней торговли в Москве (Совфрахт), в портах Новороссийска и Находки. В 1961–1962 годах служил в армии в качестве военного переводчика с английского языка. По увольнении из армии занимался литературной работой. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов» и др. В 1973–1978 годах работал в редакции журнала «Молодой коммунист». В 1978–1980 годах – в журнале «В мире книг».

С конца 1970-х произведения Тимофеева начинают циркулировать в самиздате и с 1980 года регулярно появляются в зарубежной русской периодике («Русское возрождение», «Грани», «Посев», «Время и мы»). В 1981 году в США выходит его книга «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в 1985 году – «Последняя надежда выжить». 19 марта 1985 года арестован и обвинен в антисоветской деятельности. От участия в следствии и суде отказался. 19 сентября 1985 года приговорен к 6 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки. Освобожден 2 февраля 1987 года.

Лауреат парижской литературной премии имени Вл. Даля (1988).

В 1989–1994 годах – сопредседатель Московской Хельсинкской группы, член исполкома Международной Хельсинкской федерации. В те же годы – издатель и главный редактор неподцензурного журнала «Референдум». Член Союза писателей, член исполкома Русского ПЕН-центра (вышел из Русского ПЕН-центра в марте 2015 года в знак протеста против официальной позиции руководства ПЕН-центра в текущей политической ситуации). В 1999–2013 годах – директор Центра по изучению нелегальной экономической деятельности РГГУ.

Живет в Суздальском районе Владимирской области.

– Лев Михайлович, ваш биографический сюжет, связанный с диссидентством, достаточно уникален. Будучи известным автором антисоветских текстов, широко издававшихся за рубежом, вы в Москве фактически до самого ареста в 1985 году находились вне диссидентского круга. Каково было ваше представление о диссидентстве в 1970-х годах, в то время, когда вы еще были сотрудником «Молодого коммуниста» и «В мире книг»?

– О диссидентстве мы узнавали, слушая голоса, сквозь глушилки. Само по себе занятие достаточно любопытное – иногда, размышляя, куда бы поехать летом, мы думали: а хорошо ли там слышно голоса? Я знал только то, что доносилось из передач «Радио Свобода», «Голоса Америки» и Би-би-си. И представления были, конечно, самые поверхностные, нереальные. Помню, как нам с приятелями пришла в голову идея – а не сходить ли к Сахарову?! Все восприняли это как шутку – ну куда ты пойдешь? Там небось на лестничной площадке сидит гэбэшник, и тебя сразу возьмут. Такие у нас были представления.

Середина 1970-х

© Мемориал

– Были ли вам помимо голосов доступны журналы, выходившие в эмиграции или в самиздате в СССР?

– Самиздатские журналы в то время мне в руки не попадались. Хотя мои-то работы как раз в самиздате ходили. А вот с Запада журналы приходили. Приятели, знакомые давали почитать. Вообще это зависело от круга общения. Мне чаще всего в руки попадал «Вестник РХД». Там были очень важные и интересные материалы. Я, например, помню, что именно там я прочитал замечательную работу [Алена] Безансона о Советском Союзе как государстве логократии, это введенный Безансоном термин. И какие-то другие вещи ходили. Конечно, совершеннейшим открытием, откровением было, когда в руки попали томики «Архипелага ГУЛАГ», имковского карманного издания. Ходили какие-то книги и журналы, нечасто попадали в руки, но время от времени, случайно. В этом не было закономерности, случайно кто-то приносил, оставлял.

– Вы сказали, что это – попадание в руки того или иного тамиздата – зависело от круга общения. Я обратил внимание, что вы публиковались в таком, в общем, достаточно экзотическом эмигрантском издании, как «Русское возрождение». Не связано ли это с тем, что едва ли не единственным близким к диссидентам человеком, с которым вы общались в 1970-х годах, был Игорь Николаевич Хохлушкин, и именно переданный через него на Запад текст вашей «Технологии черного рынка» появился в «Русском возрождении»? А Хохлушкин в 1970-е был связан с «русской партией» в диссидентстве, и именно он познакомил вас с одним из ее неформальных лидеров Игорем Шафаревичем.

– Да, вы мне напомнили сейчас, как раз через него в этот христианский журнал это и попало. Потом и книжечкой тоненькой такой, зеленой, эта работа впервые вышла в каком-то зарубежном товариществе… Да, это было через Хохлушкина, потому это и попало в руки такого рода эмиграции. Но потом то, что попадало за границу по другим каналам, печаталось в других изданиях – во «Время и мы», в «Гранях». Ведь не было одного четкого канала передачи на Запад. Я часто вообще не знал, как попадают эти вещи на Запад, и для меня радостно было, когда мне вдруг говорили: «Слушай, по радио читают твои работы» или «Ты знаешь, вышла твоя книга». Не так, как теперь, когда все это согласовывается и авторские права соблюдаются. Я за тексты, которые ходили в самиздате, а потом появились на Западе, ни копейки не получил! Хотя потом в советских газетах появились статьи, где говорили о том, что кто-то из моих знакомых или родственников на Западе требовал для меня гонораров. Все это были, конечно, домыслы гэбэшные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: