Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свой памятник – протест условностям мещанства —

Себе гранитный ставлю монумент.

Славлю вольность смелого скитанства,

Не нужен мне признанья документ [957].

Или – сопровождали стихи: Каменский, переодетый в бутафорский русский костюм, декламировал поэтические фрагменты из своего романа “Стенька Разин”, скача верхом на лошади по цирковой арене [958]; сам он утверждал, что мог читать, даже стоя в стремени, в то время как лошадь галопом неслась по кругу [959]. Или – вовсе заменяли стихи: творчество “футуриста жизни” Гольцшмидта обычно ограничивалось разбиванием досок о голову и эксцентричными поступками вроде неожиданного прыжка вниз головой с парохода в Каму [960].

“Текстом становится поведение” [961], поведением определяется текст [962]; поэзия воздействует как сенсационное бытовое событие, быт – как особой силы поэтический прием. В этом современников более всего убеждала фигура Маяковского: “Для комнатного жителя той эпохи (начала 1910-х годов. – О. Л., М. С.) Маяковский был уличным происшествием” [963]; “Когда Маяковский читает с эстрады стихи о себе самом, то кажется, что он на полголовы выше самой гиперболической из своих метафор. Не стоит обижаться на Маяковского, когда он обижает. Если бы Гулливер не боялся лилипутов, ему было бы трудно им не грубить” [964].

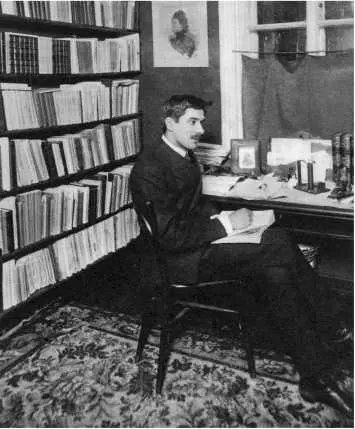

Корней Чуковский. 1910-е

Что же оставалось имажинистам? Из всего изобилия футуристических открытий и придумок – позаимствовать какой-нибудь фокус, подновить его и запатентовать. А чего им ни в коем случае не стоило делать? Состязаться с Маяковским по части сильных приемов – иначе они действительно рисковали оказаться в положении лилипутов рядом с Гулливером. Даже его “рычаги речи”, при всей мощи стоящей за ними личности, все время сталкивались с угрозой автоматизации и пробуксовки, эпигонов же инерция громкого стиха толкала прямо в капканы пародии. Вот что по этому поводу рассказывает Одоевцева, почти дословно цитируя известную статью К. Чуковского “Ахматова и Маяковский”:

Сегодня Чуковский особенно в ударе. С какой убедительностью он предостерегает поэтов от опасности, подобно Маяковскому, перегружать стихи парадоксами, вычурными образами, метафорами. Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределами ее сколько чудес или ужасов ни нагромождай, до читателя они “не дойдут”.

Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками.

– Хотите, – громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского:

Хотите, выну из левого глаза

Целую цветущую рощу?

И вдруг, весь съежившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно:

– Вынимай, что хочешь. Мне все равно. Я устал.

Чуковский непередаваемо изображает этот диалог Маяковского с читателем, и класс так грохочет и рокочет от смеха, что даже подвески хрустальных люстр начинают заливчато позванивать и перекликаться [965].

Урок Чуковского-пародиста, впрочем, не совпадает с выводом Одоевцевой. Он высмеивает привычку к гиперболам, стремление оглушить слушателей (не столько читателей, сколько именно слушателей), подавить их и взять в плен. То, насколько губителен подобный соблазн для всех, кто следует за Маяковским, понимали и сами имажинисты. Другое дело – перехватить у своего учителя “парадоксы, вычурные образы, метафоры”, изменив пропорции и акценты: как раз в этом и был их шанс.

“Услышанное в кафе испаряется в холоде уличной ночи, – писал О. Савич в статье “Имажинисты”. – Случайно прочтенное скользит по льду восприятия, не оставляя следа. <���…> Нужен трюк” [966]; такой приманкой для слушателя становится броская, запоминающаяся метафора. Имажинисты лукавили, провозглашая “самоценность образа”: они жонглировали “далековатыми идеями” вовсе не для “раскрытия псевдонимов вещей” [967], а для создания непосредственного эстрадного (циркового) эффекта. Зачем “образоносцам” установка на “каталог образов”, который может “с одинаковым успехом читаться с конца к началу”? [968]Чтобы воздействовать на публику отдельными, “изолированными” образами наподобие наркотических “пилюль” [969]и так – кратчайшим путем – вызвать у слушателя “максимум внутреннего напряжения” [970]. Зачем Мариенгоф предлагает соединять в метафоре “чистое” и “нечистое”? Чтобы придать ей остроту и тем вернее зацепить сознание слушателя.

Имажинистской акробатике (“слову вверх ногами” [971]) противопоказаны паузы – поэтому, заимствуя прием у футуристов, “командоры” вынуждены все время увеличивать количество метафорических кувырков (“имажинист по долгу службы обязан давать не менее дюжины <���…> метафор…” [972]). По подсчетам И. Соколова, у Шершеневича количество троп по отношению ко всему словесному материалу достигает 75 % (“Имажинизм должен довести количество троп до maximum’a” [973]). “Командоры” нисколько не боялись того, в чем их обвиняли критики, – “неудержимого увеличения образности” [974], “анархии врассыпную бегущих слов” [975]: в цирковых номерах не может быть слишком много “выходок и пируэтов” [976]; чем больше, тем лучше.

Взять хотя бы пресловутую “луну”, с развенчания которой начиналась деятельность едва ли не каждой новаторской группы в десятые годы XX века [977]. Вот и футуристы – немного поиграли с ней: “А за солнцами улиц где-то ковыляла / Никому не нужная, дряблая луна” [978];

"Луна, как вша, ползет небес подкладкой…” [979]; "Селена, труп твой проплывет лазури / Селеньями определенных гурий” [980]– и отправили в утиль: "Луна подохла – / и отныне забракована и выброшена из обихода поэзии как ненужная вещь, как стертая зубная щетка, / ле-люнь, слюнь, плюнь” [981].

Владимир Маяковский

Портрет работы Д. Д. Бурлюка. 1913

А имажинисты подобрали ее и вновь переплавили в звонкую метафорическую монету: в 1921 году Авраамов у одного Есенина насчитал более полусотни метафор с месяцем и луной [982]: "Хорошо бы, на стог улыбаясь, / Мордой месяца сено жевать”; "Луна хохотала, как клоун”;

"Луны лошадиный череп / Каплет золотом сгнившей слюны”; "луны мешок травяной”. Его товарищи не отставали: "Даже месяц с пропревшей тины / Скалит желчно свой медный зуб” [983]; "Штопором лунного света точно / Откупорены пробки окон из домов…” [984]; "Гонококк соловьиный не вылечен в лунной и мутной моче”; "Луна выплывала воблой вяленой” [985]; "Не надо, не надо нам выжатого из сосцов луны / Молока” [986]; "Острогом заломленный набекрень / Месяц забыл о небе” [987]; "В трепещущее горло / Лунный штык…” [988].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: