Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Читаем у Толстого: «Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, проезжих, прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных возможностей других миров и других жизней, и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую мне кажется, что я прохожу во времени <���…> то, от чего мы сознаем себя отделенными, это только иллюзорное, или «временное» сознание, а в действительности мы не перестаем быть одно со всем <���…> я – иллюзия, я только один орган недоступного мне Всего <���…> Вообразить себе, что я отдельное, независимое существо, верх безумия».

Толстовское «опрощение» выглядит предельно радикальным, что, впрочем, неудивительно для русского писателя. Трудно поверить в то, что Эйнштейн согласился бы с тем, что его «я» – иллюзия, а его независимость – безумие, ведь он не Платон Каратаев из «Войны и мира».

Заочно оппонируя Льву Николаевичу, ученый останавливается на разумном и рационально приемлемом – простая жизнь – это полное уважение своего «я» при полном же (смиренном) уважении окружающих его людей.

Впрочем, порой кажется, что Эйнштейн не во всем согласен с самим собой. Особенно тема смирения ему дается с великим трудом.

Интересные воспоминания об Эйнштейне оставил английский писатель и физик, поборник союза технической и гуманитарной интеллигенции Чарльз Перси Сноу. Во время одной из встреч разговор зашел об истоках плодотворного творчества и, разумеется, о Толстом.

«Эйнштейн заговорил об условиях плодотворной творческой жизни. Он сказал, что человек не способен создать что-либо значительное, если он несчастен, и это он знает по себе. Едва ли кто назовет ему такого физика, который сделал бы выдающуюся работу, находясь в горе и отчаянии. То же самое можно сказать о композиторе. Или о писателе… А я вспомнил о Толстом. Ведь он написал “Анну Каренину”, находясь в глубоком отчаянии… Снова заговорив о творческой жизни, он сказал, покачав своей крупной головой: “Нет, чтобы понять мир, надо прежде всего самому не мучиться”».

Во время того разговора прийти к общему знаменателю так и не удалось – может ли здоровый (не мучающийся) понять больного (безумного)? Правильно ли позволять «душе лениться»? Наконец, как же быть с Достоевским и его постоянными «надрывами»?

Вопросы так и остались без ответов.

Казалось, что Эйнштейн просто устал постоянно отвечать на них…

Посетившая в эти дни нобелевского лауреата Антонина Валлантен (подруга Эльзы Эйнштейн) в своей книге «Драма Эйнштейна» писала: «Драма, наметившаяся в счастливые годы постоянной связи с современной мыслью, теперь становилась все более напряженной. Это не был разрыв поколений, из которых одно представляет дерзновенную мысль, а другое защищает старое и напоминает неподвижный камень у покинутой дороги. Драма Эйнштейна была драмой человека, который вопреки возрасту следует своим путем, становящимся все более пустынным, в то время как почти все друзья и молодежь объявляют этот путь бесплодным и ведущим в тупик».

Но только ли дело в том, что все (друзья, молодежь, коллеги, родственники) не понимают ученого? Может быть, имеет смысл взглянуть на ситуацию с другой стороны, может быть, Эйнштейн сознательно ищет одиночества, не видя в окружающих его людях достойных собеседников. Разумеется, все они милы, преклоняются перед его гением, но ученому этого мало, ум инстинктивно ищет достойного собеседника, друга, соратника.

И тогда остается возвращаться мысленным взором к тем, кого уже нет.

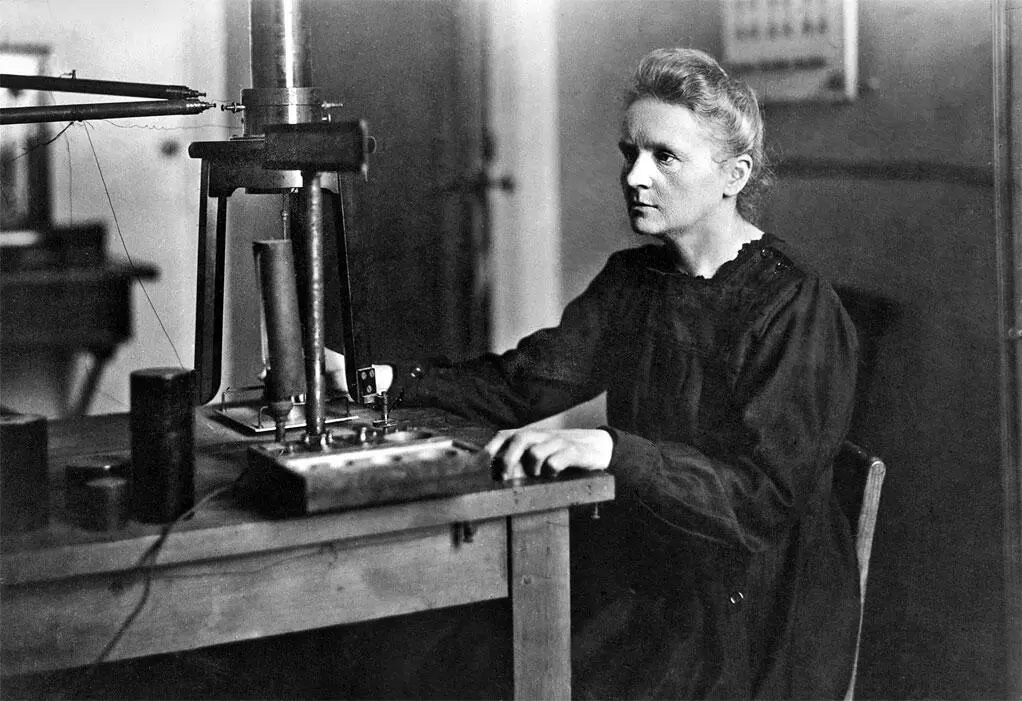

«К моему великому счастью, в течение двадцати лет мы были связаны с мадам Кюри возвышенной и безоблачной дружбой. Мое восхищение ее человеческим величием росло. Сила ее характера, чистота помыслов, требовательность к себе, объективность, неподкупность суждений – все эти качества редко совмещаются в одном человеке. Она в любой момент чувствовала, что служит обществу, и ее большая скромность не оставляла места для самолюбования. Ее постоянно угнетало чувство жестокости и несправедливости общества. Именно это придавало ей вид внешней строгости, так легко неправильно понимаемой теми, кто не был к ней близок, – странной строгости, не смягченной каким-то искусственным усилием».

Альберт Эйнштейн о Марии Склодовской-КюриМария Склодовская-Кюри (1867–1934) – польский и французский физик-экспериментатор, первооткрыватель радиоактивности, а также элементов радий и полоний, лауреат Нобелевской премии по физике 1903 года и по химии 1911 года.

Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории. Начало XX в.

Умозрительное общение с друзьями «давно минувших дней», с одной стороны, наполняло Эйнштейна осознанием того, что избранный им путь был правильным. Посвятив себя всецело науке, он совершил то, к чему стремился, сделал великое открытие, достиг своего «я», наполнив это достижение глубоко религиозным смыслом. Однако, с другой стороны, Альберт Эйнштейн прекрасно понимал, что заплатил за свой выбор высокую цену.

Разрыв с первой женой и необщение с детьми, кончина второй жены как трагический результат их более чем непростых взаимоотношений, глубокий моральный и эмоциональный кризис.

В таком сложном состоянии Эйнштейна застал британский философ, математик, общественный деятель и атеист Бертран Рассел. Посетив ученого в Принстоне, он написал: «Я думаю, его работа и его скрипка давали ему значительную меру счастья, но глубокое сочувствие к людям и интерес к их судьбе сберегли Эйнштейна от неподобающей такому человеку безнадежности».

Через год после смерти Эльзы Эйнштейн пригласил сына Ганса Альберта приехать к нему в гости.

Взаимоотношения отца и сына были не самыми простыми. Альберт Эйнштейн спрашивал об Эдуарде, который в то время был уже очень плох и жил то в клинике, то с матерью. По рассказам Ганса Альберта, Милева тоже была далеко не в лучшей форме, постоянно находясь на грани нервного срыва, ведь причин тому было предостаточно – неизлечимая болезнь младшего сына, отсутствие денег, затаенная обида на бывшего мужа.

Эйнштейн молча слушал своего сына.

На следующий год Ганс Альберт окончательно переехал в США со своей семьей. Впоследствии он стал профессором Калифорнийского университета, специалистом по гидравлике.

Это все, что смог сделать для своего сына принстонский затворник. Совсем немало, скажем мы.

Ничтожно мало для того, кто, как ему казалось, на равных разговаривал с Богом – вероятно, думал Альберт Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн начал играть на скрипке в 6 лет. В зрелом возрасте он рассудил, что, если бы не физика, он стал бы музыкантом. 1930-е гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: