Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такими же носителями абсолютного зла показаны в фильме советском партийные функционеры, ставшие якобы на путь предательства. В качестве сюжетного мотива в картине был использован факт недавнего убийства Кирова, представленного как часть заговора. При всем несходстве картин враг был выращен, как гомункулус, в колбе все тех же идеологических абстракций.

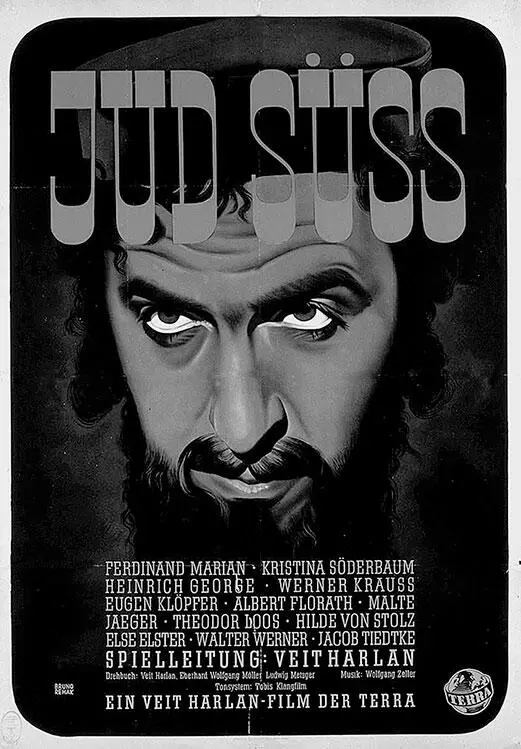

Афиша фильма «Еврей Зюсс».

Скучные политические дискуссии из газетных фраз не заслоняют, однако, ни подспудную диалогичность (по Бахтину) «Великого гражданина», ни подпольную сложность характеров, заимствованную у Достоевского и зримо воплощенную актерами Иваном Берсеневым и Олегом Жаковым. Если с Максимом в кинематограф пришел необходимый народный вожак (Шахов у Эрмлера – его несколько облагороженный вариант), то интеллигентные лица деятелей революции, украшенные бородками, окончательно отошли по ведомству врага. Эрмлер долго уговаривал бывшего актера МХТа Ивана Берсенева, блестящего исполнителя Петра Верховенского в инсценировке «Бесов» («Николай Ставрогин», 1915; МХТ), взять на себя роль главного заговорщика: таких «дорежимных» лиц в кино давно не «носили» – венгра Мариана на роль Зюсса также, впрочем, пришлось уламывать. Актер даже потребовал, чтобы его ознакомили с «троцкизмом», и внимательно его изучил.

Кадр из фильма «Еврей Зюсс».

Так же упорно искал режиссер «точку съемки». А найдя, развил из нее мизансцены необычной глубины.

По справедливому замечанию теоретика кино Леонида Козлова, парадокс фильма в том, что режиссер воспользовался при этом приемами, которые, по Андре Базену, маркировали на экране демократическое мышление: ни такой длины кадра, ни глубинного внутрикадрового монтажа тогдашнее кино не знало. Надо ли говорить, что «достоевские» характеры потребовали и особого экспрессионистского освещения? Миф инфернального врага нуждался в инфернальных же средствах.

И «Еврей Зюсс», и «Великий гражданин» были картинами по-своему впечатляющими. Они, увы, опровергают утешительную иллюзию, будто ложная идея приводит к упадку формы. «Гражданин», кстати, не был заказным, напротив, авторам пришлось его «пробивать» и согласовывать…

Так в первом приближении выглядел каркас ретроспективы 1989 года. Она, между прочим, вызвала тогда внутреннее сопротивление не только у советских функционеров, но и у западных социал-демократов. Им тоже нелегко было принять возможность подобной параллели. Я помню, как в фойе Киноцентра ко мне подошел известный швейцарский документалист, автор монтажного фильма «Майн кампф» Эрвин Ляйзер и сказал: «Майя, ну как это можно?» – «Эрвин, а почему вы в фойе? Войдите в зал и посмотрите, тогда обсудим…» Обсуждению потом посвятили «круглый стол»…

Но, разумеется, попытка рассмотреть проекцию идеологий на кинематографию не могла обойтись без отражения ее в популярных жанрах.

Жанр в советском кино, тем более развлекательный, в отличие от кинематографа нацистского, как уже сказано, был вечно проблематичен. Дискуссий о комедии было куда больше, чем самих комедий. Зато немногие, штучные, десятилетиями не сходили с экрана – зритель везде зритель. Так что несколько программ нашей ретроспективы мы отдали комедии, музыкальному фильму, экранизации, военному фильму и, конечно, шпионскому.

Разумеется, комедии – советская музыкальная «Волга-Волга» (1938, режиссер Григорий Александров) и счастливо найденный нами ее немецкий эквивалент (хоть и не музыкальный) «Петерман против» ( Petermann ist dagegen , 1938; режиссер Франк Визбар) – были особенно интересны своим отчетливым женским акцентом: какой тип характера предлагает кино в качестве советской/нацистской девушки?

Но если иметь в виду проекцию идеологии на массовое кино, то, разумеется, самую широкую панораму общих мотивов предлагает шпионский фильм. Поэтому, минуя прочие программы, я остановлюсь кратко, для примера, на этом, самом нормативном и самом идеологизированном, жанре.

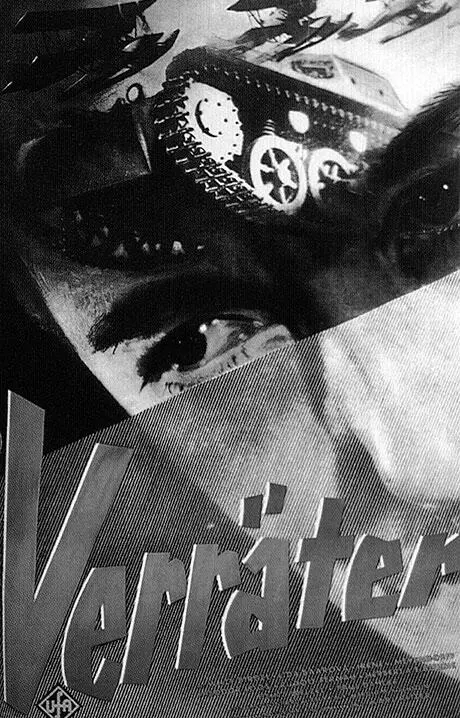

Две шпионские картины, «Ошибка инженера Кочина» (1936, режисеер Александр Мачерет) и «Предатель» ( Verräter , 1936; режиссер Карл Риттер), обнаруживают сходство, как и различия обоих режимов с наглядностью почти хрестоматийной.

Прежде всего предательство, или даже ошибку, расследует не уголовная, а политическая полиция; то есть оба фильма политические. Надо ли говорить, что предателем в тоталитарной системе скорее всего может оказаться человек, находящийся как бы на службе режима, но не сливающийся с ним до конца, – технический специалист. Недаром первые громкие процессы наступающей сталинской эпохи (шахтинское дело, процесс Промпартии) были судом над «вредителями»-инженерами. В лексиконе эпохи бытовало даже словцо, маркирующее эту идеологическую маргинальность: «спец». Поэтому не случайно, что в обеих картинах предателем становится инженер. Конструктор. Соответственно, локусом предательства оказывается самая сакральная сфера в преддверии будущей неизбежной войны с враждебным окружением – авиация. Похищение чертежей священного предмета – самолета – тем самым из преступления немедленно обращается в государственное преступление, оно же предательство. Оба фильма неукоснительно следуют этой схеме.

Афиша фильма «Предатель».

И того и другого инженера к совершению преступления побуждает враг, и эти фигуры как раз не похожи – в каждом из фильмов враг выступает как проекция своей идеологии. В немецкой ленте коварный враг – разумеется, брюнет подозрительно восточного типа («враждебное окружение» – расовое). В советской «Ошибке» роль врага закономерно исполняет блондин с европейским типом лица: подосланный из-за границы шпион. Соблазнение тут и там происходит в ресторане.

Ресторан или кафе – место столь же маргинальное и подозрительное, как и статус инженера. Это полоса отчуждения от партии, от коллектива, где посетители анонимны, а встречи случайны.

Ну и конечно орудием соблазнения служит женщина. И тут в рамках заданной жанром структурной симметрии наступает практическая асимметрия.

В советской версии красивой женщине (на роль недаром была приглашена «сама» Любовь Орлова) довольно один раз побывать за границей, чтобы оказаться в сетях мирового шпионажа. Зато, искренне полюбив инженера, советская женщина раскаивается и в попытке искупить вину перед родиной и любимым гибнет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: